|

| 考古学家和向导们探访的Jarie洞穴(“手掌洞穴”),是近期所发现的几处保存着全球最古老手掌版画的洞穴之一。 |

作者:格雷厄姆·钱德勒

摄影兼视频制作:梅瑞德斯·科胡特(Meridith Kohut)

在令人窒息的潮湿环境下,我们借着前照灯的光线,伴随着沉重的呼吸,背着包匍匐行进,时刻警惕着低悬的钟乳石。 穿过低矮的通道,我们抵达了可以下到前厅的竹梯处,微弱的日光在前方时有时无地戏弄着我们。 终于来到开阔地带,我们眯着眼睛,透过自然形成的半球形宽大孔洞,居高临下地展望几百米之下的翠绿稻田。 这就是BULU SIPONG。

在令人窒息的潮湿环境下,我们借着前照灯的光线,伴随着沉重的呼吸,背着包匍匐行进,时刻警惕着低悬的钟乳石。 穿过低矮的通道,我们抵达了可以下到前厅的竹梯处,微弱的日光在前方时有时无地戏弄着我们。 终于来到开阔地带,我们眯着眼睛,透过自然形成的半球形宽大孔洞,居高临下地展望几百米之下的翠绿稻田。 这就是BULU SIPONG。

|

| 四天内带领《沙特阿美世界》探访马洛斯-邦给10处洞穴的探险队成员,正从Bulu Sipong洞穴的内部爬下竹梯。 |

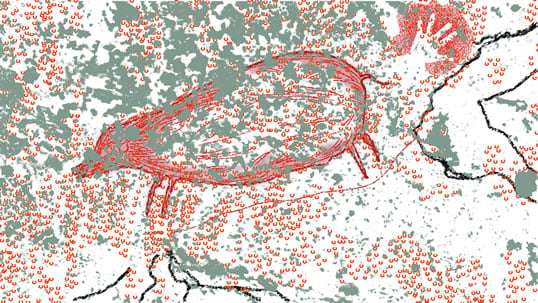

Bulu Sipong只是印度尼西亚南苏拉威西省的数百个石灰岩洞穴之一,从首府望加锡向北约一小时出头的车程,该地区一些世界上最古老的洞穴壁画近期呈现出全新的重要意义。 其中最为独特的是一幅通过将湿颜料喷在平放于岩壁的手掌上完成的红色手掌版画,这幅壁画近期被确认为全球已知最为古老的手掌版画: 绘制时间至少是39,900年前。 这幅壁画的悠久历史,让南苏拉威西省的马洛斯-邦给地区赫然登上追寻人类认知和创作表达之起源和演变的新兴世界版图。 它的年代之久远挑战了长期公认的理论——这种艺术形式起源于欧洲的西南部,沿着近代早期的人类迁移路线,途径南亚和东南亚向东传入澳洲。 年岁堪比13,000公里之外的欧洲壁画,这幅壁画第一次验证了在史前的相近时期,人类在自西向东的整条迁移路线沿线,均有着先进艺术形式的创作。

我们来到马洛斯-邦给,与倾尽毕生精力研究这些洞穴的印尼考古学家交流,并亲眼见证这一最新扩张(若不是革命)背后的艺术,进而思考早期的人类历史。 此时正值二月雨季,但幸运的是,在我们与考古学家穆哈穆德·拉姆利(Muhammad Ramli)与穆巴拉克·安迪·邦庞(Mubarak Andi Pampang)探访该地区最好的10处“洞穴画廊”的四天内,天气已转阴为晴。

我们来到马洛斯-邦给,与倾尽毕生精力研究这些洞穴的印尼考古学家交流,并亲眼见证这一最新扩张(若不是革命)背后的艺术,进而思考早期的人类历史。 此时正值二月雨季,但幸运的是,在我们与考古学家穆哈穆德·拉姆利(Muhammad Ramli)与穆巴拉克·安迪·邦庞(Mubarak Andi Pampang)探访该地区最好的10处“洞穴画廊”的四天内,天气已转阴为晴。

至少早在1950年代,当地人和考古学家们就已经知道了这些洞穴中的画作,而对于周边居民和祖辈几百年来一直在这些山地狩猎和采药的人来说,恐怕还要早很多。 此前,全球的考古学家一直认为马洛斯-邦给地区壁画的年岁不会超过10,000年,因为热带喀斯特(石灰岩)环境的腐蚀速度通常较快。 但居住在望加锡的印尼考古学家曾有强烈的直觉,认为其中很多壁画的年岁要久远得多,诞生时间可能是在40,000至50,000年前现代人类抵达该地区后不久。

|

| 考古学家穆哈穆德·拉姆利和穆巴拉克·安迪·邦庞供职于南苏拉威西省首府望加锡文化遗产保护中心,现抵达Leang-Leang史前公园的研究大本营。这里的一副路牌(下图)指向着一处洞穴: Leang的意思为“洞”或“洞穴”。 |

“我们根据挖掘证据进行假设,并将它与骨质、地壳沉积物和氧化铁等证据比较。”望加锡考古研究局的研究员布迪安托·哈吉姆(Budianto Hakim)说道, “我们根据碳测定年代,得出创作时间为30,000年前。” (事实上,在我们后来探访的一处洞穴中,相关证据可追溯至35,000年前。) 但是哈吉姆意识到,我们无法直接推断壁画与附近人造物件的年代相同。 这些艺术家也可能是在有人留下这些人造物件之后或之前的一千年创作了这些壁画。

测定世界上最早画作的年代(尤其是具象艺术)对于研究宗教和艺术的起源具有关键作用;因此,对于了解人类创造力的起源同样十分关键。 即使是最简单的具象艺术,也能体现出创作象征性图形的认知能力,这与外表岩层上镌刻的交叉阴影线(例如在印尼爪哇岛所发现的500,000年前的图案)等艺术形式截然不同。

|

|

| 邦庞(顶图)表示,研究中心非常乐于看到有新发现的岩画,来补充目前已勘定的90多处壁画。 “我们会给予探险人员全方位的信任,每年向其授予荣誉并会经常提供工作机会。”他解释道。 拉姆利(上图)从1980年代起便开始研究洞穴和艺术。 |

长久以来,考古学家们一直着迷于寻找具象艺术的起源地和起源时间。 现代人类(即智人)约于200,000年前在东非逐步形成,而近期最有力的证据显示,部分现代人类穿越黎凡特地区并跨越阿拉伯半岛的南部迁出了非洲。 从那里出发,一部分人向西迁入欧洲,而其余人则向东迁移,遍布于南亚和东南亚,并在大约50,000年前相对迅速地抵达了澳洲。 这些艺术形式沿大迁移路线分布的位置,对于具象艺术起源的研究至关重要。

19世纪晚期形成的理论认为:艺术起源于欧洲的西南部,风格意识逐渐向东传播。 这一观点基于发现迄今已知最古老艺术形式的地点。 因此,几十年来,具象艺术起源的理论主要由欧洲中心论占主导地位: 目前世界上最古老的非具象洞穴壁画是西班牙北部埃尔卡斯蒂洛洞(El Castillo)中的红色圆盘,诞生于40,800年前;而已知最早的具象岩画是在法国著名的肖维岩洞(Chauvet Cave)中发现的朝天犀牛图,碳测定年代范围为35,300至38,827年前。 在早期人类扩散的远东端,尽管已在36,000至74,000年前的沉积物中发现了颜料和已使用的赤铁矿(一种深红色的铁矿石)“画笔”,但澳洲最古老的岩画艺术被确定诞生于约30,000年前。

所有这些都指向了这些研究共有的一些令人沮丧的方面。 准确测定年代十分关键,但是岩画的年代难以测定更是众所周知。 尽管碳14方法曾用于测定肖维岩洞朝天犀牛图的年代,但它通常并不实用,而且常具有争议,这是因为它依赖于对壁画化学成分的细致分离来确定有机成分,并依此来确定年代。 最近应用于洞穴艺术的方法称为钍铀系年代测定法,曾用于测定最古老的洞穴壁画(埃尔卡斯蒂洛洞的红色圆盘)的年代。

|

|

| 顶图: 钍铀系年代测定法正是根据取自Timpu-seng洞穴中的这幅手掌版画小拇指附近的矩形样本,得出其年代至少为39,900年前的结果。 邦庞模仿艺术家的手法,将一只手放在另一个洞穴的岩壁上(上图): 在这些洞穴壁画的所有主题中,手掌版画最为常见。 世界洞穴艺术专家大卫·刘易斯-威廉姆斯(Lewis-Williams)认为,这种做法的目的并不在于“绘制手掌的图案(‘我来过这里’),而是在接触精神王国及其力量”。 |

但是,钍铀测定法并不是直接测定颜料的年代, 而是测定取自壁画层下方和上方的方解石冲积层样本的年代。 颜料下方的方解石的年代可得出最大年岁,而颜料上方冲积层的年代可提供最小年岁。

也有人不赞同钍铀系年代测定法: 法国科学家乔治·索维特(Georges Sauvet)及合作者在《国际第四纪》(Quaternary International)期刊2015年的一篇文章中指出,大多数的自然铀经过沥滤后会耗尽,进而导致结果偏移。 “应用钍/铀法测定史前岩画的年代依旧是实验性的。”他们总结道, “我们需要技术革新并对误差原因进行根本性研究。”

这一方法的践行者则回应,从样本中抽取足够深度的方解石可将这种风险降至最低。 “为了控制这项风险,我们尝试按照地层顺序测定表层的年代。”曾参与埃尔卡斯蒂洛年代测定工作的南安普顿大学考古科学系讲师阿里斯戴尔·派克(Alistair Pike)说道。

|

| 布莱尼·伍德汉姆(Blainey Woodham) |

| 格里菲斯大学位于澳大利亚的黄金海岸,该校环境、进化和岩石艺术遗产系的马克西姆·奥贝特(Maxime Aubert)曾利用多个子样本来确保测定年代的准确性。 |

澳大利亚黄金海岸格里菲斯大学环境、进化和岩石艺术遗产系的马克西姆·奥贝特,也采用了钍铀法来测定苏拉威西岩画的年代。 “在研究中,我们针对每个样本测定了三到六个子样本。 样本的年代均按照时间顺序排序,以确保样本的完整性。 如果出现铀析出,我们则会得到相反的年代轮廓,也就说越靠近表面的位置,年岁更久,但实际上年代更近。”他解释道。 奥贝特首次参与研究是在2012年,当时正与印尼考古学家研究这些壁画的同事亚当·布鲁姆(Adam Brumm)注意到壁画上方的方解石沉积物,因此便邀请奥贝特参与研究。

我们的冒险之旅始于望加锡的热门旅游景点——曾经由荷兰殖民的鹿特丹城堡,Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar(望加锡文化遗产保护中心)就设立于此。 绵绵细雨洒落在椰子树、城堡的黄色高墙和红色花边门窗上。 我们的向导和翻译是考古学家穆巴拉克·安迪·邦庞,他与我们会面后,便带领我们走上古老的花岗岩楼梯,来到了中心二把手穆哈穆德·拉姆利的办公室。 拉姆利的办公桌上方挂着印尼的国家盾徽,他热情地用咖啡款待了我们。 他戴了一顶类似于哈里森·福特扮演的好莱坞考古学家所戴的帽子,显然对此行非常期待。 我们戏称他为“印度尼西亚琼斯”。 他笑了笑,带着我们出去了。

|

|

|

图画: LESLIE REFINE、GRAPH & CO /马克西姆·奥贝特提供 |

| 在已知最古老的手掌版画旁边,是这幅已变得模糊的鹿豚图(上图),奥贝特测定的年代为35,400年前,接近于西欧最古老具象洞穴艺术的年代。 考古学家的壁画(上图)展示了鹿豚、手印、剥落区域以及很多被称为“洞穴爆米花”的点状方解石堆积物(学名为珊瑚状洞穴堆积物)。 |

沿着车水马龙的道路向北前往马洛斯,车内的交谈充满了无尽的好奇。 是否仍在不断发现之前未发现的壁画? “是的。”邦庞说道,“我们鼓励当地人报告新发现,然后政府的考古学家会探洞调查这些壁画。 我们会给予探险人员全方位的信任,每年向其授予荣誉并经常提供现场维护和安全方面的工作。”他解释道, “我们确保他们理解,这些壁画是令人自豪的遗产。”

不久,石灰岩喀斯特地貌便映入了眼帘。 我们在大部分是稻田的平原上行驶,但在几公里外,这些错落有致的陡峭石灰岩山从绿意盎然中拔地而起,像一个个二三百米高的巨型长面包。 这些便是“艺术画廊”的地貌。 该地区总面积约450平方公里,与苏拉威西的西南海岸平行,内流河亘古不变地雕琢着它们。 记录在案的岩石艺术遗址至少有90处,拉姆利估计还有更多遗址尚未被发现。

|

| 考古学家拉姆利深入到Sakapao洞穴内部,向我们指出目前为止较为独特的一幅壁画,画中一对正在交配的鹿豚被很多手印所环绕。 |

我们抵达了山脚下的Leang-Leang史前公园,研究中心在此派驻了十二位员工负责看管洞穴并承担挖掘工作。 公园内星罗棋布着绝美惊人的自然石灰岩雕塑: 其中某些雕像的风格更是神似亨利·摩尔(Henry Moore)的作品。 小河和黄蓝棕色相间的蝴蝶为这幅美景锦上添花;苏拉威西以其蝴蝶品种众多而闻名。 我们将在这里度过接下来的四个夜晚:考古学家的一居室木制客房建造在高跷之上,我们就睡在地板上。

邦庞和拉姆利不想浪费哪怕一分钟,因此在午餐前便带领我们参观了公园内Pettakere洞穴的第一幅壁画。 据邦庞解释,“Leang”在印尼语中意为“洞穴”。 我们艰难地穿过雨林,攀爬了一小段山路,最后才抵达洞穴的入口,南苏拉威西的潮湿天气使我们汗流浃背。与我们遇到的很多洞穴一样,这个洞穴的入口也有一个张口,由悬垂的石灰岩形成,几千年的腐蚀将石灰岩塑造成巨大的腿状垂直凸出物;藤蔓像繁多的新兴艺术饰品一样缠绕着它们。 在洞穴中,只有持续的滴水声打破那无边的寂静。 不一会,我们便看到了壁画: 首先看到的是苏拉威西本土的鹿豚,当地人曾长期打猎鹿豚作为肉食,但现在已成濒危物种。 拉姆利提到了早期修复壁画的尝试。 “望加锡文化遗产保护中心曾试图锐化壁画线条来保护壁画,正如我们这里看到的。”他接着补充道,“但是它正在迅速地剥落。”

这些南苏拉威西动物的壁画以及我们在后四天内看到的壁画,与西欧已知的壁画有很多相同的特征。 世界级专家大卫·刘易斯-威廉姆斯是约翰尼斯堡金山大学岩石艺术研究中心的荣誉教授兼高级导师,自1960年代起便开始评论、研究和撰写有关欧洲绘画艺术的文章。 “它们有时互相叠加。”他写道, “通常是并列的,但没有注意相对大小。 很多壁画是不完整的,动物头部是壁画中出现最为频繁的部分。” “图案朝着不同的方向,但并没有画出地面。 蹄脚和其他部位并不总是出现,画出的蹄脚有时只是松散地悬挂在身体上,而不是站立在假想的地面。”他补充道, 此外,“这些壁画没有呈现出环境,例如树木、草地或其他周边环境。” 值得一提的是,我们注意到苏拉威西的壁画也出现了这种现象。

这些南苏拉威西动物的壁画以及我们在后四天内看到的壁画,与西欧已知的壁画有很多相同的特征。 世界级专家大卫·刘易斯-威廉姆斯是约翰尼斯堡金山大学岩石艺术研究中心的荣誉教授兼高级导师,自1960年代起便开始评论、研究和撰写有关欧洲绘画艺术的文章。 “它们有时互相叠加。”他写道, “通常是并列的,但没有注意相对大小。 很多壁画是不完整的,动物头部是壁画中出现最为频繁的部分。” “图案朝着不同的方向,但并没有画出地面。 蹄脚和其他部位并不总是出现,画出的蹄脚有时只是松散地悬挂在身体上,而不是站立在假想的地面。”他补充道, 此外,“这些壁画没有呈现出环境,例如树木、草地或其他周边环境。” 值得一提的是,我们注意到苏拉威西的壁画也出现了这种现象。

手掌版画几乎普遍存在于所有这些洞穴。 提到欧洲西南部的手掌版画,刘易斯-威廉姆斯表示解读起来很复杂: 他认为,绘图是一种仪式。 “一个人必须认识到洞穴是进入地下精神世界的通道。”他说,“壁画就是两个世界之间的‘面纱’。” “将手放在面纱上的主要目的并不是画手(‘我来过这里’),而是在接触精神王国及其力量。 涂在手掌上的颜料可能是一种‘溶剂’,一种有助于穿透面纱的强大物质。”

|

| 马洛斯-邦给地区人类想象力的另一个非凡之处,体现在Bulu Sipong岩墙上的这幅双人乘船图。 一个人似乎正在刺鱼,而另一个人正在撑船或划桨。 |

拉姆利指出,“其中某些人物的手指并不完整,只有三或四只,有些人物只有手掌,有些则只有手臂。” 类似手指不全的壁画同样出现在西欧和澳洲的手掌版画中。 人们对其意义提出了各种不同的说法,有的认为手指弯曲是一种手势,有的认为切断手指是一种仪式,还有人认为是坏疽等自然原因所致。 “之前的研究人员提出的一些解释参照了巴布亚岛和土著居民文化,这些种族会在悲伤时切断手指。”拉姆利补充道。

在实践方面,1990年代早期,法国史前艺术专家迈克·洛布兰谢(Michel Lorblanchet)曾在法国的一处洞穴中开展了一些试验。 他通过在距离岩壁7至10厘米(2至4英寸)的地方口喷颜料重新演绎了“喷涂”画法,并复制了相仿度很高的不同手掌图案。

我们不知道这种做法是否延续了下来,但即使在今天苏拉威西省西南部的主要族群Bugis中,依旧存留着手掌版画的传统。 家族建造新房后,家族族长会在入住之前特别指派仪式大师主持典礼,将手掌放在浆果粉或米粉混合物上,然后在建筑的主柱上按下手印。 当地人普遍认为这种做法能够为新居住户带来好运。

|

|

| 顶图: 根据拉姆利和邦庞的解释,这幅壁画展示的是一位鸡冠头的女性牵着一只套着绳索的小野牛(类似于小水牛)。 上图: 在Sakapao洞穴的入口处,探险队的成员们稍作休息,享用咖啡和零食。 |

接着,我们沿着稻田和临时养牛场周围的上坡土路徒步前往Burung 2洞穴,这里的挖掘历史很悠久,从1970年直至2012年。 当地人根据发现洞穴时最先看到的景象来命名大多数洞穴。 “Burung”意为“鸟”,邦庞告诉我们这里曾栖息着大量的燕子。 这处遗址不在洞穴之中,而是在悬崖的山脚,上方则是刻有壁画的洞穴。 经过四十年的挖掘,开采深度已达到水溢面的地下六米,这处洞穴为考古学家们提供了35,000年前人类制作工具和饮食的最连续记录之一,也是当时苏拉威西现代人类的最古老证据。 (爪哇岛其他遗址的考古证据可追溯至45,000年前。)

附近的姊妹遗址Burung 1洞穴验证了在砍伐入口附近的树木后,很多壁画会以多快的速度剥落,原因在于砍伐树木后,洞穴内会进入更多的阳光和二氧化碳。

|

| 拉姆利碾磨着该地常见的矿石,向我们演示制作很多壁画所用颜料的第一步。 |

第一天探访的四处洞穴非常令人振奋,为此行开了一个好头。 回到大本营后,当地的考古餐饮团队为我们准备了晚餐:米饭、鱼和西方人所称的牛尾汤,但在当地,这是颇受欢迎的印尼式sop buntut。

第二天一早有个文化活动。 当地Bugis族人夏利夫汀(Syarifuddin)邀请我们到他家看四年前绘制的仪式手印。 他与妻子米娅纳瓦提(Mirnawati)和儿子莫哈默德·德加(Mohammed Dirgah)接待了我们。 他的手印尽管已经褪色,却依旧装点了六根竖梁。

现在,我们该去洞穴了。 我们走过了更多稻田周围的狭径,偶尔也会陷足泥潭,就这样不断接近喀斯特地貌。 邦庞说,这里是低水区,雨季时通常很难进入,因此我们能够抵达Jing洞穴(“邪恶洞穴”)还是很幸运的。 我们穿着又黏又湿的靴子走过岩石漫布的上坡路,爬上摇摇晃晃的竹梯,梯级之间的距离是普通梯子的两倍。

但是在进入凉爽昏暗的洞穴内部后,最突出的感受则是“不虚此行”。 呈现在眼前的是一幅描绘古代狩猎和打渔生活的真实壁毯。 我们用前照灯和手电筒照亮着这里的一切,从注视着鱼儿的鹈鹕,到牵着一只套着绳索的小野牛(类似于小水牛,印尼本地物种)的鸡冠头女性。 邦庞告诉我们小野牛目前是保护物种,现在并不常见。 鹈鹕有着优雅的弯颈;目光中的鱼儿跃动着完美的尾巴和身躯。 这里不仅有动物:我们还发现了印尼为数不多的足部版画之一。

|

| 从左到右: Bulu Balang洞穴的壁画上展示着一只绘有交叉线龟壳、头部、尾巴和脚蹼/腿部的海龟;Lasitae洞穴正面的墙上绘制着在小水池中游动的两条鱼。 “这些都属于海洋物种,而Jing洞穴壁画展示的是淡水鱼。”邦庞表示。 Jarie洞穴的小型具象壁画展示的是一个人。 |

对我们来说,这些壁画保存得非常完好,但拉姆利告诉我们在1980年第一次看到这些壁画时,他曾看到更清晰、数量更多的图案。 方解石数量的增加冲刷掉了很多图案。 他向我们展示了奥贝特使用一把钻石叶片的小锯子采取年代测定样本的地方:这幅壁画诞生于25,000年前。

附近的Jarie洞穴(“手掌洞穴”)之所以如此命名,是因为最初发现时,这里几乎全是手印和手部版画。 但是现在和大部分其他的洞穴一样,大多数壁画被近期形成的方解石侵入体所掩盖,只有很少的壁画还清晰可见。 拉姆利认为,所有洞穴形成侵入体的一个原因在于大气中二氧化碳含量的升高,进而与石灰岩反应,在表面形成新的方解石沉积物。

接下来,我们来到了此行的真正目的——Timpuseng洞穴: 奥贝特就是在这里测定了世界上最古老的手掌版画。 拉姆利向我们展示了那幅版画和边缘的小点,当初奥贝特就是在边缘处小心翼翼地采取了样本。 交叉区域覆有精密的外层:壁画上方的方解石层、很薄的红漆层以及下方的石灰岩。 我们怀着敬仰之情注视着这些引发理论革命的细小样本。 这里并不只有手掌版画: 从鹿豚壁画取下的样本可追溯至35,400年前,使之成为动物世界最古老的壁画之一。

|

| Bulu Sipong中的这条蜈蚣(左图)展现了艺术家如何利用自然岩石的特性突出主体的各个方面,这种技艺在西欧壁画中很常见,但在苏拉威西却很稀少。 右图: 这幅模糊的壁画呈现了一幅弯颈鹈鹕注视着鱼儿的画面。 |

第三天,我们向北行进,历时30分钟穿过稻田小路抵达Lasitae洞穴。 洞穴正面的上方是两条呈直角交叉的鱼,洞穴内有着很多精致的鱼类壁画。 邦庞解释,这里明显的海洋意象可能反映了海洋这一主要资源,今天的海洋位于两公里之外,但当时可能更近。 “这些都属于海洋物种,而Jing洞穴壁画展示的是淡水鱼。”邦庞表示。 这些形状非常精确,可以推断出其种类,他继续说道。

从这里出发,步行不久后便抵达同样面朝水源的Bulu Balang洞穴。 我们在这里看到了第一幅海龟壁画。 两幅海龟壁画中绘有交叉线龟壳、清晰的头部、尾巴和脚蹼。 据悉,这些海龟也属于濒危物种。

在马不停蹄前往下一处洞穴时,邦庞允诺我们一定会看到独特的景象。 前往Sakapao洞穴的路程可以说是最为潮湿的一段,我们穿越泥泞的稻田,再一次将鞋子弄得满是泥巴,又爬过了陡峭的石灰岩,但真的没让我们失望。 壁画位于高度不足一米的洞顶上,我们必须平躺在地上才能看到:壁画采用现实手法展现了一对正在交配的鹿豚。 拉姆利躺在洞穴的地面上,向我们指出壁画的细节。 “正如我们看到的,画中的鹿豚一只为雄性,一只为雌性。” 这是他所知道的唯一一幅描绘鹿豚交配的壁画。 的确,此类雌雄动物在欧洲壁画中非常少见。

|

| Bulu Sipong壁画中的蝠鲼。 |

最后一天,我们先是在高速公路上行驶了一个小时,接着乘坐单缸发动机的传统窄长型渔船沿着内陆水路前行半小时,最后攀爬了20分钟才抵达洞穴内部。 这里也有着全新的景象等待着我们:一种在西欧壁画中很常见但在苏拉威西壁画中很少见的技法——利用自然岩石的特性以浅浮雕的形式突出主体的形象。 我们看到,绘制蜈蚣所用的方法就是将自然形成的碳酸钙凹槽用作蜈蚣的主体。 而一幅很少见的双人乘船图则从侧面和上方进行描绘。 其中一个人好像是在刺鱼,另一个则在撑船或划桨。 拉姆利表示,这些船舶图形很适合测定年代,但不幸的是,它们缺乏足够的方解石表层。 还有一幕更为罕见:一幅蝠鲼的壁画。

在之后回到望加锡的访谈中,哈吉姆解释了我们为何会在洞穴中看到如此多的野生动物。 “我们一直将壁画与某种神奇的神圣仪式联系起来,人们通过壁画来祝愿或祈祷狩猎能够获得大丰收。”他说。 这也是一种描述环境的方式,他又补充道。

在之后回到望加锡的访谈中,哈吉姆解释了我们为何会在洞穴中看到如此多的野生动物。 “我们一直将壁画与某种神奇的神圣仪式联系起来,人们通过壁画来祝愿或祈祷狩猎能够获得大丰收。”他说。 这也是一种描述环境的方式,他又补充道。

在过去的四天内,我们感觉自己看到的不仅是壁画,更是瞥见了将苏拉威西纳入全球早期艺术演变版图的史前思想,这一点我们现在才意识到。 但与所有的新理论一样,这一理论需要一些时间才能成形,并且只有完成更大量的研究和年代测定项目后,才能确定理论是否能够全面而毫无争议地被接受。

|

| 这条位于绝壁之上的岩架沿着陡峭的小径直达Sakapao洞穴,虽然部分视线被树干状的石灰岩巨柱遮挡,但依然可以看到周边山峦叠嶂的壮美景色。 该地区人口和人类活动的增长改变了二氧化碳、湿度和其他长期保护壁画的环境条件之间的微妙平衡,使得进一步的年代测定和地区保护工作迫在眉睫。 |

哈吉姆估计,很多洞穴艺术尚未被发现和测定年代。 他将苏拉威西视为现代人类第一次迁移的地理熔炉之一。 例如,“加里曼丹(婆罗洲)是通过苏拉威西的一座桥。”他说,“因此,那里会是最佳的勘察区域。”

奥贝特表示同意。 他表示自己正在规划更多苏拉威西岩石艺术年代的测定项目,而且目前正在测定一幅发现于加里曼丹的壁画的年代。 通过测定更多东南亚岩石艺术的年代,他将能够解释苏拉威西艺术作品的来龙去脉。

但时间更为紧迫。 正如我们在探寻洞穴的四天中看到的,苏拉威西的壁画遭受着环境侵蚀, 正在快速地消失。 回到望加锡的办公室,我们与忧心忡忡的伊万·苏曼彻(Iwan Sumantri)在研究中心的图书馆会面,他是该市哈沙努汀大学的一位考古学讲师。 “作为一位研究员和考古学家,我非常担心马洛斯-邦给地区史前洞穴周边的采矿活动。”他说, “此外,还有当地居民对于洞穴保护的威胁,例如在洞穴周边燃烧稻穗,也会使岩石壁画加速退化。”

|

| 几位青少年正沿着Leang-Leang史前公园的小路漫步,这里的洞穴艺术记录在案;不过,127处已知洞穴中大多数位于公园边界之外,因此目前经过勘察的只有90处。 右下图: 作为起源于40,000年前的古老行为的现代延续,公园附近的村民夏利夫汀向我们展示了已经褪色的仪式手印。四年前,他在自己家内的柱子上依据传统按下这些手印祈求好运。 |

伴随着全新年代测定工作的进展,保护工作更加迫在眉睫。 苏曼彻表示,遗址保护的第一步就是记录,在127处已发现艺术壁画的洞穴中,已有约90处记录在案。 第二,他提倡公开信息,增强人们的保护意识,推行规定和禁令。 “我们可以开展实体保护工作,例如通过搜寻与其他岩石壁画相关的材料,来延长这些壁画的存留时间。” 他补充道,实体障碍物(例如在某些重要性较高的遗址所安装的围栏)有助于减少破坏文物的行为。

毕竟,这些遗址在全球范围内具有重要意义。 “这对于我们理解东南亚、欧洲和澳洲的岩石艺术具有重要意义。”格里菲斯大学的保罗·塔昂(Paul Taon)及其联合作者在一篇名为《大东南亚地区的早期现存岩石艺术的全球性意义》的文章中写道,文章于2014年发表在《古物》期刊上。 他还补充道:“例如在卡卡杜-阿纳姆地和澳洲北部的其他地区,现存最古老的岩石艺术包括写实主义的动物画像和版画。 这一点可能说明:创作此类图案的行为是在最初殖民时期传入澳洲的,但也可能是独立发明或由于未知形式的文化接触而产生的。 所有三种可能性都同样值得研究。”

为解开这些疑问,阿里斯戴尔·派克表示,新的勘察区域必须包括阿拉伯半岛(新研究目前正在开展之中)、印度以及沿海迁移线路的沿岸等地。

|

| 在洞穴中度过四天后,考古学家拉姆利、邦庞及其团队乘船外出,沿途不时地穿过村庄,并常常与当地居民交谈。 邦庞说,与当地人的关系对于保护工作的成功至关重要。 “我们确保他们理解,这些壁画是令人自豪的遗产。”他如是说道。 |

这一切都是因苏拉威西的年代而起。 “测定出的全新年代掀开了人类创造史的新篇章。”奥贝特说道, “年代测定结果说明,在40,000年前,在世界的两端,我们的祖先同时都在洞穴岩壁和洞顶上作画。 这也表明人类创造力更深层的起源或许是在非洲,让我们确信我们作为一个物种具有独特性,因艺术才有了人类。”

“这在印尼非常令人欣喜。”哈吉姆说道, “长久以来,全世界都认为欧洲岩石艺术壁画的年代最为久远。 而现在,最古老的壁画在马洛斯,我对此感到非常自豪。”他说。

|

作家格雷厄姆·钱德勒(www.grahamchandler.ca)主要关注考古、航空和能源主题。 他曾获得伦敦大学颁发的考古学博士学位,目前居住在阿尔伯塔省卡尔加里。 |

|

梅雷迪思·科胡特(meridith.kohut@gmail.com; @meridithkohut)自2008年以来曾为多家世界级出版物编写关于拉丁美洲的新闻、专题报道以及视频摄影报道。 她毕业于德克萨斯大学新闻学院(University of Texas School of Journalism),现居委内瑞拉的加拉加斯。 |