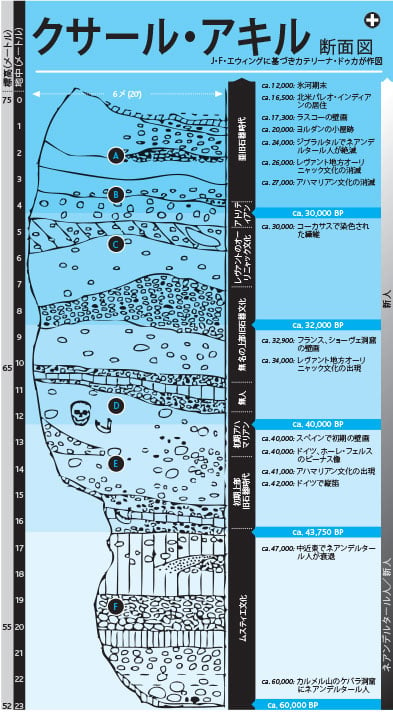

先史考古学者の間で神話的な地位を誇るクサール・アキル。だがその存在は、専門家以外ではほとんど知られていない。 何層にもなった有史以前の道具や動物の骨、炉穴が6万年から1万5千年前の歴史を伝える――クサール・アキルはレヴァント地方だけでなく世界で最も継続して集中的な居住が見られた旧石器時代の遺跡群だろう。 アフリカからの現生人類の移動、そして大陸と文化の架け橋となった中近東の位置、ほぼ1世紀におよぶ科学研究が、クサール・アキルの物語に織り込まれている。

|

| およそ4万1千年から2万6千年前までの1万4千年間に渡って文化を持続させた「アハマリアン」人は、クサール・アキルに住んでいた。 考古学者は遺跡から無数の尖頭器や削器、ナイフを発掘した。 |

何万年もの先史時代にわたって存在してきたクサール・アキルだが、その存在は遺跡の所有者が財宝を求めて石灰岩でできた高い崖の突出部分の下を掘り始めた1920年代になって初めて歴史に刻まれることとなる。 この突出部分は、現在のアンテリアス(ベイルートの北東)近郊のレバノン山脈のふもとに位置しており、考古学で言う「岩窟」を形成していた。 お目当ての金銀は見つからなかったが、意図せず発見したのが、中近東で最も重要な旧石器時代の遺跡であった。

何万年もの先史時代にわたって存在してきたクサール・アキルだが、その存在は遺跡の所有者が財宝を求めて石灰岩でできた高い崖の突出部分の下を掘り始めた1920年代になって初めて歴史に刻まれることとなる。 この突出部分は、現在のアンテリアス(ベイルートの北東)近郊のレバノン山脈のふもとに位置しており、考古学で言う「岩窟」を形成していた。 お目当ての金銀は見つからなかったが、意図せず発見したのが、中近東で最も重要な旧石器時代の遺跡であった。

「洞窟居人」が作ったとされる遺物の発見を受け、1922年にはベイルート・アメリカン大学の自然科学者、アルフレッド・デイが遺跡の調査を開始した。この年は、ハワード・カーターとカーナボン卿がツタンカーメンの墓を発見した年でもある。 出土を期待しながら、デイは岩窟の後壁でフリントや骨の遺物約2000点を発掘した。 発掘の噂は地域を越えて広まり、やがて石器時代洞窟美術の最高権威、コレージュ・ド・フランスのアッベ・ヘンリ・ブルイユの耳に入る。アッベ・ヘンリ・ブルイユはこの遺跡の詳しい調査を提案した。

1937年、イエズス会の考古学者で構成される小さな調査班が、アッベ・ブルイユの助言で現地調査を開始した。 調査団のリーダーを務めたのは、マサチューセッツのボストン大学所属の、当時中近東先史の「貴婦人」ドロシー・ギャロッドのもと、ケンブリッジ大学で学んでいだ33歳のジョセフ・ドハーティ神父だった。 参加者はほかにも、J・フランクリン・エウィング神父(後にフォーダム大学)、エルサレムのローマ教皇庁聖書研究所のジョージ・マハン神父、ジョセフ・マーフィー神父がいた。 レバノン人労働者が従事した発掘作業では、23メートル四方に渡る岩窟遺跡が掘り出され、厳密な調査のうえ、分類された。

|

| ハディ・チョエリー |

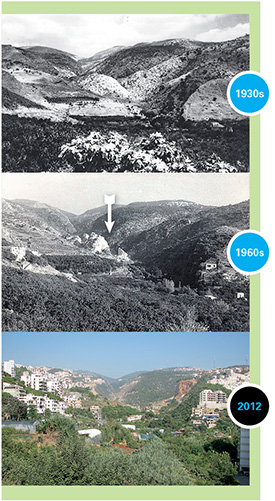

| 北風を受けない南東方向に面したクサール・アキルは、海岸と山脈の間に位置する。 この立地が居住者を守り、豊かで多様な資源を維持した。 |

ドハーティ神父はこのような形で1930年代のレバノン、すなわちクサール・アキルと出会うなどとは予想もしていなかった。初めてのレバノン訪問であった1937年4月4日の2日後、彼はこう記している。「この遺跡のそばにアンテリアスという谷がある。私は今までこんな荒野を見たことがない。 アフガニスタンの荒野、「ベンガルの槍騎兵」のようなカイバル峠近くの北西インド辺境の写真を思い出して欲しい。まさにあのような風景だ」

遺跡に到着してから2ヶ月後、イエズス会は発掘小屋を建て、作業場と便所、台所、6人分の寝室を用意した。 そして現地労働者を30人以上雇い、採集、遺物の土をふるい落とすといった手作業に日当として50ピアストルを払った。 出土した遺物はまもなく膨大な量に達する。ドハーティはこう語る。「渡航費と生活費を含む1750ドル(今日の28,000ドルに相当)の助成金でここまで大規模に作業しようなんていうのはイエズス会士だけだろう…」。著名なフランス人イエズス会士古生物学者であり地質学者のピエール・テイヤール・シャルダンは、1930年代と40年代にクサール・アキルの発掘にあたっていた若いイエズス会士を指導していたが、彼は冷やかに指摘する。「学生の仕事で始まったが、今や大人の仕事だ」

ボストン大学の発掘作業では、数百万もの遺物が見つかっている。先史遺跡発掘現場としては圧倒的な数だ。 これらは主にレバノンの石灰岩盤に偏在するフリントという材質でできているが、その他にも解体した動物の骨や貝殻のビーズ、骨・枝角製尖頭器や錐、様々な装飾品、黄土色の顔料など数々の材料でできていた。 石器時代の隠れた遺物を完全に把握するには、はたして90年近くが費やされた。だが、クサール・アキルの可能性はこうした研究だけに留まらなかった。 レバノン大学のコリン・ヤズベックは今後も現地調査を続けるとし、「クサール・アキルはレバノンで最も重要な先史遺跡であり、中近東における上部旧石器時代最長の居住を示す」と指摘した。

人類の進化と地球の開拓に関する現在の見解は、化石や発掘された遺物、生物発生に関するデータをもとに組み立てられている。 こうした一連の調査は、比較的最近の現生人類の進化、すなわち、20万年前のアフリカにおける「ホモ・サピエンス・サピエンス」を明らかにするものである。

人類の始まりを調査する者にとって最も説得力のある最新の分析ツールが分子生物学だ。 遺伝学者は、ミトコンドリアという細胞小器官のDNA調査が、何十万年という時間規模で人類の生物発生に関わる要素を解明する手段となることを発見した。 ミトコンドリアは独自のゲノムを持ち、化学エネルギーを生み出すことから細胞の発電所としても知られている。ミトコンドリアDNA(mtDNA)は常に母性遺伝する。

1987年にカリフォルニア大学バークレー校の研究者が発表した画期的な発見では、アフリカ人のmtDNA配列が大幅に多様であることが明らかになった。 例えばアフリカ人でもカラハリ砂漠のサン族などは、地球上で最古の遺伝系統を持っている。 サン族は非常に長い時間をかけて進化的変化を遂げた。 この研究は、今日の人間に備わるすべてのmtDNAは、20万年前にアフリカ人に住んでいたある女性に由来するとしている。 この女性は「ミトコンドリア・イヴ」と呼ばれ、地球に住む全現代人の遺伝上の母とされている。

ベイルートが東洋と西洋が出会う街となる何万年も前、レヴァント地方沿岸と南のアラビア半島は、人類共通の祖先がアフリカを出てアジア、ヨーロッパ、オーストラリア、やがてアメリカ大陸へ拡散した回廊であった。 この地域はまた、ネアンデルタール人(ホモサピエンス・ネアンデルターレンシス)と、人類に直結する祖先が共存し、異種交配した土地という特質を持っている。

|

上から: ロシー・A・E・ギャロッド、

ヘンリ・フライシュ/レヴォン・ノーデイグイアン、ハディ・チョエリーの資料 |

| 現在のアンテリアスから西に見たところ。クサール・アキルのある石灰岩の丘が最初の発掘以降ほぼ平らに切り出されている。 |

ネアンデルタール人と現生人類の祖先の進化的分化は、44万年から27万年前に起こった。 大衆文学で原始人として描かれるネアンデルタール人は、ヨーロッパから南のレヴァント地方、イラクのクルジスタンから南はシベリアにわたって居住していた。 マックス・プランク進化人類学研究所のスヴァンテ・パーボが行った研究によると、アフリカの人を除き現存する人類はすべて、ネアンデルタール人のDNAをわずかに(1~4%)持つ。 われわれが持つネアンデルタールの特質は、おそらく8万から4万5千年前の間に中近東で起こった異種交配によるものだろう。

「アフリカ起源」説の提唱者によると、解剖学上の現生人類は次から次へと集団移動した。 中近東への初期の移住は13万年以上前に起こっている。アフリカの角と隣接するアラビアの現在地図を調査すると、移住した可能性があるルートは明らかに2つあることが判明する。 1つはエジプト北部からシナイ半島へ横断するもので、もう1つはおそらく船でバブ・エル・マンデブ海峡を渡り現在のイエメンに到達するルートである。 これらのルートはどちらも往来ができたことから、別々の時代にとられたと思われる。大きな危険もなく、祖先はそのルートで頻繁に出没した動物を追跡していた。 東西の架け橋としての中近東の地理的配置を考えると、この地域は人類の系統樹がアフリカのルーツから地理的にも遺伝子的にも枝分かれしていった主要部分であった。

|

| 発掘エリアの概要と上部 |

|

| 保存状態の良い枝角を見せる発掘者 |

|

| レヴァント地方オーリニャック文化型の骨・枝角製尖頭器 |

|

| 出土した7歳のエグベルトの頭蓋骨 |

|

| 初期上部旧石器時代の石刃には面取りしたもの、ビュランやのみがある |

|

| 発掘チームは深さ約19メートルまで到達 |

|

|

ストーニー・ブルック大学のジョン・シーは、中近東におけるネアンデルタール人と現生人類が、両者が同地域を定期的に往来しながら地理的「勢力争い」を繰り広げていたとして、両者の交わりを説明する。 13万年以上前に現生人類が中近東に流入した頃、すでにネアンデルタール人が住んでいたが、しばらくは新たな住民の定住拡大を阻止する動きがあったようだ。 5万年前にも再び現生人類がアフリカから移住してくる波があったが、これはおそらく人口増加で資源や領土が足りなくなったからであった。我々の祖先はやがてクサール・アキルのような場所を占居した。

こうした争いが身体的な強さだけによるものであれば、ネアンデルタール人の圧勝だったはずだ。 だが現生人類は認識能力や身体能力、文化能力を培い、優位に立っていた。そして、ネアンデルタール人を地理的に取り残された辺境に追いやった。

ネアンデルタール人は多くの点で現生人類と異なる。最も顕著なのはおそらく頭蓋骨の構造で、傾斜した大きな額と、後頭髷と言われる後頭部の大きな膨らみ、眼窩上の隆起や、オトガイがない下顎を特徴とする。 現生人類と比べて身体的に頑強で力があり、重厚だが比較的低い背丈は、ヨーロッパのような寒冷気候では都合が良かった。

スペインで見つかった内耳の化石を調べると、ネアンデルタール人は今日の人類と同様の音域を聴くことができたことがわかる。 喉の構造、とくに舌骨の存在は、喉奥からの低い声だけでなく、明瞭な発声を可能にしていた。  現生人類との共通点として、ネアンデルタール人は言語発達に必須な遺伝子を持っており、複雑な会話を行う能力を持っていたと考える古人類学者もいる。 だがフロリダ・アトランティック大学のロバート・マッカーシーは、ネアンデルタール人の声道モデルを用いてコンピューターで考えられる音域を再現した結果、ネアンデルタール人が複雑な言語を持たなかったと結論づけている。 いずれにせよ、ネアンデルタール人は少なくとも2万4千年の間、沈黙を守っている。

現生人類との共通点として、ネアンデルタール人は言語発達に必須な遺伝子を持っており、複雑な会話を行う能力を持っていたと考える古人類学者もいる。 だがフロリダ・アトランティック大学のロバート・マッカーシーは、ネアンデルタール人の声道モデルを用いてコンピューターで考えられる音域を再現した結果、ネアンデルタール人が複雑な言語を持たなかったと結論づけている。 いずれにせよ、ネアンデルタール人は少なくとも2万4千年の間、沈黙を守っている。

ネアンデルタール人は長距離走などの活動には向いていなかったようだ。 運動のエネルギー費はネアンデルタール人のほうが32%高く、毎日に必要な摂取カロリーは、同様の環境で暮らす現生人類よりも100~350カロリー高かったようだ。 われわれの祖先は燃料効率が良かったために競争で優位に立った可能性がある。

イベリア半島から得られた証拠では、ネアンデルタール人は黄土色の顔料を装飾に用いていた。イラクのクルディスタンにあるシャニダール洞窟では、白骨化した遺体の周りに置かれた土に樹木の花粉が混ざっていたことから、死者の身体の上に野草を添えていたと分析される。 身体的な装飾と埋葬の習慣は、若干簡単ではあるが、現生人類の習慣に瓜二つである。

|

| 大英博物館 |

| ペンシルバニア大学の石膏像にならい、エグベルトの頭蓋骨をJ・F・エウィングが1955年に復元した。 現物は約4万年前のものと推定される層にあった。 |

ネアンデルタール人に何が起こったのかを知る者はいない。 西南アジアやヨーロッパに移住した現生人類に追放されたのかもしれない。 接触はさまざまな交流を生み、明らかに異種交配の機会となったものもあれば、ウィリアム・ゴールディングの著書現生人類『The Inheritors』にあるように、物理的な争いや資源の奪い合いを伴うものもあった。 ネアンデルタール人の絶滅は、5万から3万年前に生じた急速な気候の変化に関連していたかもしれず、これが既に分裂して孤立していたネアンデルタール人に追い打ちをかけた可能性もある。

クサール・アキルは、4万5千年にわたる文化層が重なった23メートルのレイヤーケーキに例えられる。 最初の層は中期旧石器時代である。日付はないが約6万年前のものだろう。 当時ネアンデルタール人はまだ中近東を転々としていたが、それは彼らだけではなかった。 われわれの祖先は中近東で復活を遂げていた。両者が岩窟を別々の時に利用していた可能性もある。 ネアンデルタール人も現生人類も、石器作りには同じ手法を用いていたため、誰がクサール・アキルの旧石器時代の遺物を作ったのかは謎のままだ。

中期旧石器時代の次の層は、上部旧石器時代の長い文化層で、中近東で最長の層であることは間違いない。 1937年から1938年の発掘作業では、ドハーティ神父は同様の文化層を18確認した。 その後、フランスの著名な先史考古学者ジャック・ティクシエが同じ場所で調査を行い、細かい層序区分から実際には何倍もの数の層があることを実証した。

1938年8月23日、ボストン大学の発掘調査員が前代未聞の発見をする。深さ11.46メートルのところにある水で摩耗した岩の層に、解剖学上の現生人類の白骨遺体が見つかったのだ。 1938年9月にドハーティ神父からボストン大学学長に送られた手紙に、彼らの興奮が見てとれる。 「小声で言います。人骨は2体。前に伝えた頭蓋骨と人骨に加えて、若いオーリニャックの下顎が見つかりました」 ドハーティーが興奮するのも無理はない。 上部旧石器時代初期の人骨化石は今日でも中近東では非常にめずらしく、一握りの事例しかないからだ。

2体は横たわって並んだ状態で発見された。 1体は保存状態が悪く、堆積物の固まりに押し込められるような形で見つかったが、もう1体は堆積物の外に体の一部が出ていたため、復元しやすかった。 発掘者らはこれを「エグベルト」と名付けた。保存状態が良いほうの遺体は、英国自然史博物館のクリストファー・ストリンガーが、7歳頃に死んだ子供のものであると確認した。 先ごろ、オックスフォード大学考古学研究室のカテリーナ・ドゥカは、エグベルトと同じ層から出土した貝殻ビーズが4万年前のものであることを発見した。

ドハーティには、2体の子供が故意に埋められたことが信じられなかった。彼はこう記す。「気の毒な子供が、イノシシやクマ、シカの死骸と同じように貝塚に放り込まれたようだ」。 だが岩の層の下の岩窟奥に遺体が置かれていたことは、簡単だが故意の埋葬の行為であったようにも思われる。 遺体が居住空間にあったこと、つまりエグベルトたちにとって明らかに重要であった場所に置かれていたのは、大事な人をそばに置いておきたいという願いの現れではないのだろうか。

エグベルトは、4万1千から2万7千年前に同地域にいた「アハマリアン(Ahmarian)」として考古学者に知られる狩猟採集民族に属する。 アハマリアンという名前には、2つの意味がある。1つは有史以前の文化が初めて認められたベツレヘム近郊のエルク・エル・アハマル遺跡で、もう1つは装飾に使われていた赤褐色の染料(ahmarはアラビア語で「赤」)である。 アハマリアンがどのような社会機構であったのか、毎日どのように交流していたかは判明していない。

だが、現代の狩猟採集民の行動様式は、先史時代の人々がどう行動したかを知る一つの方法だ。 民族学的な類推は、あくまで推測だとしても、大昔に絶滅した古代文化の生活様式をさぐる手がかりとなる。 アハマリアンは、現代の狩猟採集民のように親類グループで暮らしていたのではないだろうか。バンド社会は平等主義で、半遊牧民的から移動の多いものまで、一族や年齢に基づく緩いリーダーシップ構造が存在していた。 北米のラコタ・インディアンやオーストラリアのアボリジニ・ニャントゥニャジャラのような部族では、男性が狩りをし、女性と子供は食用の植物やイモ類、果物、木の実を集め、小さな獲物を捕まえる。 一団の生存に必要な食料の50%以上は、女性特有の土地勘と季節感覚をもとに、採集で確保されている。 ハーバード大学の故グリン・アイザックによると、このような協力的な社会行動は、われわれの生存に欠かせず、何百年も続けられてきた。

|

| スプリング・ノウワー(4) |

| アハマリアンの人々は、枝角などの有機物で作られたハンマーでフリントを叩き、薄いブレード状の破片を何枚も作った。 これらはサイド・スクレーパーやナイフ、狩り用の尖頭器になった。 |

確実なのは、アハマリアンが石器づくりに長けていたということである。 クサール・アキルにはそうしたブレードの石器が何千枚も廃棄されていた。 ブレードは、石核と呼ばれる特定の形のフリントの塊を砕いて作ったナイフ形の物体で、縦長で細い形状にデザインされている。 上部旧石器時代など後の石器文化で最もよく見られるが、これらはシリアのパルミラの北東にあるエルコウム盆地の遺跡で25万年前に作られた。 アハマリアンの人々は、枝角などの有機物で作られたハンマーでフリントを叩いて割り、薄いブレード状の破片を何枚も作った。 これらはサイド・スクレーパーやナイフ、狩り用の尖頭器になった。

クサール・アキルのアフマリアン狩猟民は、2種類の尖頭器を作っていた。どちらも応急的に作られたもので、デザインもシンプルである。 とくに、ブレードの先は、尖った枝角のような道具で砕いて鋭くしてあった。 石核から薄く切り砕く方法で作られたブレードは、矢に取り付けるのに適していた。 尖頭器のスタイルはレヴァント地方各地で異なり、アハマリアンの一団が地域ごとにグループ化されていたことがわかる。 北部の沿岸部では、南のネゲヴやシナイの砂漠地域では見られない、平らな尖頭器が作られた。

尖頭器がどのように使われたかは正確にはわからないが、サイズと形状、重さから、槍投げや弓に使われたのではないかと思われる。 クサール・アキルから出土したアハマリアンの尖頭器(カルメル山地域のムガレット・エルワドにちなんでエルワド尖頭器と呼ばれる)を実験的に復元して使ってみたところ、発射体として使った場合に非常に有効であることがわかった。

柄に石器を取り付ける技術は、11万年前にネアンデルタール人も知っていた。 アスファルトや樹脂のような熱活性型接着剤を使い、木製シャフトの先に尖頭器を固定した。 ネアンデルタール人の狩猟スタイルと、後期アハマリアンの狩猟スタイルの違いは、前者が接近して突き刺す槍を使っていた点だ。 尖頭器の弱点は、名前からも明らかだ。 大きな獲物を狩る場合、負傷の可能性が非常に高い。 ワシントン大学のエリック・トリンカウスは、ネアンデルタール人の人骨には、現代のロデオや雄牛乗りたちに最もよく似た外傷が頻繁に見られるとしている。 とくに頭部と頚部の外傷が多く、このことからネアンデルタール人は大きな獲物と至近距離にいたことがわかる。

一方、アハマリアンをはじめとする上部旧石器時代の人々は、獲物を遠距離から襲うことができる狩猟用具として使ったと思われる。 投槍器(アトラトル)は、柄の延長として機能し、ダートと呼ばれる比較的軽い尖頭器をてこで遠くまで高速で投げられるようにするものだ。

エグベルトは狩りが非常に得意だった。 クサール・アキルでは、シカやノロジカ、ヤギ、ガゼルといった中型の狩猟動物の骨が大量に見つかっている。 狩猟ではおそらく、個人や小グループによる単独の襲撃や、獲物を追い詰める、待ちぶせするといった方法が取られた。 遺跡の動物群化石を分析すると、若い動物の数は少なく、成獣を狩ることが多かったことがわかる。 成獣は肉の量も多く、狩猟民にとって格好の餌食である。

エグベルトの死因や、他にクサール・アキルで見つかった子供の死因はわからないが、当時は特に幼少期に何か不幸なことがあったことは想像に易しい。 7歳のエグベルトはどの基準から見ても子供に違いないが、上部旧石器時代の寿命は短く、30歳まで生きれば長生きとみなされた。 だが、最近の研究では、エグベルトと同時期に生きていた現生人類の間では、寿命が飛躍的に伸びたとされている。 高齢のメンバーが増えると、社会文化的な恩恵がもたらされ、生存には明らかに有利であった。

7歳のエグベルトはどの基準から見ても子供に違いないが、上部旧石器時代の寿命は短く、30歳まで生きれば長生きとみなされた。 だが、最近の研究では、エグベルトと同時期に生きていた現生人類の間では、寿命が飛躍的に伸びたとされている。 高齢のメンバーが増えると、社会文化的な恩恵がもたらされ、生存には明らかに有利であった。

ここで最も重要なのは、寿命が伸びたということは、現生人類が得た知識や経験を次世代に残していくことができたという点である。 年齢の高い大人が増えると、高齢者は今で言う祖父母のように社会を結合させ、導いてくれるため、親族の絆も強まる。 また、生殖年齢に達する人々が増え、子孫の生殖を成功させる支援ができるようになるため、人口増加を促す効果もある。

クサール・アキルは南に面して開かれており、谷間で守られた位置にあるが、海、海岸、高地の資源も利用しやすい。 レバノンからトルコ南部に広がるさまざまな遺跡で出土した同様の考古学資料をその証拠に、海岸線は移動の場を提供し、貿易を通じたやりとりや、アハマリアンのグループとの社会的交流を可能にした。 レバノンと周辺地域は実に、商業活動のルートであっただけでなく、有史時代全体を通じてアイディア、科学、芸術、航海を伝える役割を果たした。 そして、同様に人類の物語を明かす大事な貢献が、何十万年も前から行われていることもわかった。 レバノン考古総局の後援のもと、ベイルート周辺では新たな発掘調査がなされており、今後もさらなる見解が得られることは間違いない。

クサール・アキルの場所は、理想的な居住環境であった。約4万5千年もの間、最古のレバノン住民がほぼ継続的に集中的に活用してきたことが、その動かぬ証拠である。 4万5千年という期間の中で考えると、フェニキア人やローマ人など同地域の他の古代文明は非常に短く感じられる。 フェニキア人の遺跡はビブロスなどの場所にあるが、バールベックには、ローマの外では最も壮大な遺跡が存在する。 これらの遺跡は象徴的なので、世界でも関心ある人の目にはすぐに留まるだろう。だが、クサール・アキルが人々の目に触れる機会はほとんどない。

1930年以降、石灰岩の崖の大部分が切り出された。 レバノンは内乱を経験し、再建の一環としてクサール・アキル周辺の山麓の開発が進んだ。 建設が急増するにもかかわらず、遺跡は長い間時代の流れの証人となり、現生人類が世界各地に生息していくルートを見守り続けた。

|

クリストファー・バーグマン(christopher.bergman@urs.com)は、1979年にベイルート・アメリカン大学を卒業し、1985年にロンドンの考古学研究所にて博士論文を仕上げた。 36年間クサール・アキルの景観を考古学的に考察し、現在は遺跡の大部分が理解できたとしている。

|

イングリッド・アズーリーは、クサール・アキルの上部旧石器時代最初期を説明した。 シリアとレバノン、とくにトリポリそばのアブハルカの岩窟にて調査を行った。 |

ヘルガ・シーデンはベイルート・アメリカン大学の考古学教授。 研究分野の一つ、民族考古学では、過去の事象を解釈する手段として現代に見られる伝統文化の生活様式を考察している。 |

翻訳記事に関するご意見ご要望

翻訳記事についてお気づきの点がありましたら、saworld@aramcoservices.comまでご連絡ください。今後の改善に役立てさせていただきます。ご送信の際は、件名を英語で “Translations feedback” としてください。多数のコメントをいただく場合、すべてのメールに返信できない可能性もありますので予めご了承ください。

--編集部 |