|

| ロバート・フレンチ / ブリッジマン・イメージ |

| 12世紀末以降、アイルランドのドロヘダは海運で栄えていた。 このボイン川のドックの写真は1885年に撮影された。1847年から1850年代前半まで続いた「大飢餓」から一世代後のことだ。 トルコの船3隻が当時、実際に支援物資の食糧を運んできたのであれば、おそらくはここに係留していたはずである。 |

物語はこう始まる。 1847年、アイルランドで最悪のジャガイモ飢饉が発生した。イスタンブールでオスマン帝国のスルタンの侍医を務めていたアイルランド人が飢餓にあえぐ祖国に支援を送るよう君主に嘆願した。 その願いを聞き入れたスルタン・アブドルメジドI世(Abdülmedjid I)は、1万ポンドの援助を約束した。しかし、英国のビクトリア女王が2000ポンドしか送らないことを知ると、外交上の礼儀から支援額を1000ポンドに引き下げた。 しかしながら、さらなる援助を決心していたスルタンは、穀物を載せた3隻の船を密かに派遣し、ダブリンの北にあるラウス州ドロヘダの港へ送り込んだ。 感謝のしるしとして、ドロヘダはトルコの星と三日月を町の紋章に取り入れた。このシンボルは現在も使用されており、地元のサッカー・チーム、ドロヘダ・ユナイテッドのユニフォームにも使われている。

多くのアイルランドの物語同様、この話の一部は真実、一部は伝説だ。その他の部分は… お世辞とでも言おう。

|

| さまざまなかたちで耐え、移住し、死亡した数百万人のアイルランド人を讃えるため、1997年に除幕された彫刻「飢饉」(ローワン・ジルスピー(Rowan Gillespie)作)。同国の最も困難だった時代を目に見えるかたちであらわしている。 |

他の多くの外国政府と同様、オスマン帝国の宮廷も1847年、実際に援助を行った。 また、外交儀礼上、スルタンが最初に約束していた金額が減らされたのは事実だ。 さらに、1839年から1861年のアブドルメジドI世の治世に多くの外国人(少なくとも1人のアイルランド人医師を含む)がトプカプ宮殿とコンスタンティノープルの宮廷に務めていたことも確かだ。 ただし、このアイルランド人が、支援を送るというスルタンの決定にどれほどの影響を与えたのかは不明だ。 さらにあいまいなのが、船の詳細と、町のシンボルにもなった星と三日月との関係だ。

英国ワイト島のジャガイモ畑で「異常な特徴の胴枯れ病」が猛威をふるっているというニュースは1845年、まず、ロンドン大学の植物学者ジョン・リンドレー(John Lindley)のもとに届いた。 『ガードナー年代記・園芸新聞(Gardner’s Chronicle and Horticultural Gazette)』の編集者でもあるリンドレーは慎重な懸念を表明し、胴枯れ病についてさらなる情報を送るよう読者に要請した。 しかし、月末までに、この大災害がロンドンにも影響を及ぼし、「コベント・ガーデンの市場で無傷(のジャガイモ)がほどんどなくなった」後、リンドレーの論調は警告的なものに変化した。 「ジャガイモの収穫物の間で恐ろしい病気が流行っている。 あらゆる方面から壊滅的な報告が入っている.... この病害の解決策は、ない.... 大いなる災害に見舞われている。」

英国人が不安を感じていたとしても、その年の秋までにアイルランドを覆っていたパニックには比べる余地もない。 この病気を止める術はなかったようで、収穫高の3分の1が失われた。これは実際のところ、アイルランドの下層階級300万人超の唯一の栄養源に相当した。 胴枯れ病の原因をリンドレーは把握しておらず、ダブリンに拠点を置く彼の同僚も解決策を模索していた。この病害の原因は、Phytophthora infestans(フィトフトラ・インフェスタンス)と呼ばれる菌類だった。最初は、しおれた葉の上に白っぽい斑点が現れる。 その後、この病気の胞子は空中で急速に広がり、数時間内に畑の健康な塊茎がどろどろと腐った黒いかたまりに変わり、耐え難い臭いを放つ。 翌年度は胴枯れ病が島全体で猛威をふるい、状況はさらに悪化した。 ある目撃者は衝撃を受け、数万ヘクタールが「たった一晩で」失われたと記録している。

国民がジャガイモに過度に依存していたことが危機に拍車をかけた。 新世界の作物であるジャガイモは16世紀後半から17世紀初頭にかけて英国の入植者によってアイルランドにもたらされた。 当初は上流階級向けの珍味とみなされていたが、 1800年までには、アイルランドの涼しく湿った天候に適した「ランパー」という多肉質でごつごつとした品種のジャガイモが、オートミールに代わり貧困層と労働者階級の主食となった。 安価で収量が多く、栄養価も高いランパーは、少量の牛乳またはバターミルクと混ぜると、生命の維持に十分な炭水化物、タンパク質、ミネラルを提供した(十分な量を食べればの話ではあるが)。 このため、アイルランドの男性は毎日、平均45個のジャガイモを食べ、女性は36個、子どもは15個を食べていた。 アイルランドの経済とライフスタイルに深く定着したジャガイモは、古いゲール語のフォークソングで「Grá mo chroí(私の心の恋人)」とさえ呼ばれていた。

|

|

| ブリッジマン・イメージ |

| 上: ドロヘダ・スチーム・パケット社の装飾的な金属製格子。1826年に設立された同社は、1850年頃までに同市有数の海運業者となった。この格子は市の三日月と星の旗とともにあらゆる街角を飾っている(この写真では星の先端が6つ)。 トルコ国旗(上の写真)の三日月と星によく似ているため、不正確な物語の発端になったとドロヘダの歴史家ブレンダン・マシューズ(Brendan Matthews)は言う。町のシンボルをトルコ支援に対する市民の謝意に結びつける話は1930年代に登場し始めた。 |

この大切かつ重要な資源を失ったにも関わらず、アイルランドは食糧がなくなってしまったわけではなかった。 実際に農場と牧場には豚や畜牛、羊のほか、小麦、大麦、エンバク、野菜があふれていた。また、小川や河川、湖、海岸線には魚が満ちていた。 残酷なことながら、このような恵みのほとんどは、飢えにあえぐ人たちには手が届かなかった。

当時、グレートブリテンの一部であったアイルランドで最良の土地は、裕福な英国人と英国・アイルランドの血を引く人たちが所有していた。そのほとんどはアイルランドに住んでおらず、住んでいたとしてもダブリンの都会を離れて農地へ足を踏み入れることはほとんどなかった。

「アイルランドの支配階級の多くは、たとえば株式を所有している南米の鉱山の事情ほどは自分たちが所有している土地に興味を抱いていなかった」と歴史家のティム・パット・クーガン(Tim Pat Coogan)は『飢饉の陰謀:アイルランド最大の悲劇でイングランドが果たした役割(The Famine Plot: England’s Role in Ireland’s Greatest Tragedy)』で述べている。

上流階級がさらに距離を置く原因になったのが1801年連合法である。この法律によってアイルランド議会は解散され、国家の業務は遠く離れたロンドンの政治家の手に委ねられることになった。 アイルランドの状態を心底懸念している英国議会のメンバー(MPS)もいたが、ほとんどはアイルランドの人々に同情するどころか、理解もしていなかった。 最も辛辣な議員にとって、アイルランド人は「せいぜい豚小屋でのた打ち回っている程度の階級」だったとロンドンTimes(タイムズ)紙は1848年1月に伝えている。

地理的にも文化的にも離れているため、「不在地主」と呼ばれていた多くの地主は、地元の裕福な農民(「仲介者」)に土地を貸していた。 仲介者は雇用主と同様、自らが管理する地所について収入獲得の可能性以外にほとんど興味がなく、土地を小作農に高利で貸し付けた。 主にレンスター地方東部の州にいた小作農は、土地をさらに分割して、「農奴」と呼ばれる土地を持たない労働者に貸した。農奴は地主の農場で特定の日数、働くことによって賃料を支払った。 西部のコノート地方では、小作農自身がさらに小さな区画(「コネイカ」)を放浪者に又貸しし、小作農が仲介者に支払っている料金の2倍の金額を請求した。

どちらのシステムでも、アイルランド経済の負担をになったのは最貧層だった。 1803年から1815年のナポレオン戦争の時代はまだよかった。 争いのために中央ヨーロッパとの貿易が途切れ、英国は食糧と製造品をアイルランドに頼った。 しかし、その後、人口が急増して戦争が終結すると、アイルランドは人口が余り、仕事が枯渇した。 1840年代までに、かつては裕福だった家族でさえ、上部が平らになった「レージーベッド」と呼ばれる平行な畝の間からジャガイモをかき集め、ぎりぎりの生活で食いつなぐことになった(この農法は、アイルランドで青銅時代から5000年も続いていた)。 狩猟や湖・小川での漁は犯罪(密猟・密漁)であり、海岸沿いの釣りは季節的なものでしかなく、船や索具が必要だった。 1845年に胴枯れ病が発生した際、多くの人は食糧を買うために漁の道具を質に入れるか売り払った。翌年、事態がさらに悲惨になるとは誰も考えていなかったのだ。

しかし、アイルランドが飢餓にあえぐ中でも、国内の農地で生産された食糧のほとんどは引き続きイングランドに輸出され、地主は利益を懐に入れていた。 アイルランドの革命家、ジョン・ミッチェル(John Mitchell)は20年以上も後の1868年、「胴枯れ病を起こしたのは神だが、飢饉を起こしたのは英国だ」と熱く語った。

|

|

| ドロヘダの旗の星は先端が5つ、6つ、7つなどさまざまなタイプがある。 サッカー・チーム、ドロヘダ・ユナイテッド(上の写真)は、星の先端が5つ。セント・ジョン救貧院(上の写真、詳細は下の写真)では7つの先端がある。 ビザンチン帝国を起源とする紋章の星には先端が8つある。 イングランドのリチャードI世(「獅子心王」)は1192年、ビザンチン帝国からキプロスを奪った際に三日月と星を採用し、2年後にドロヘダ港に授けた。 |

|

近代の歴史家、特にクーガンのような修正主義者はミッチェルの見方に同情し、「大飢餓」という方が正確だと主張した。「飢饉」は食べ物の不足を意味し、この場合は該当しなかったためだ。

「生産され出荷されている食糧は十分にあったが、それを栽培した人たちには買う余裕がなかった」と言うのは、ロスコモン州ストロークスタウンパークにあるアイルランド飢饉博物館のジョン・オドリスコール(John O'Driscoll)学芸員だ。

食べ物を買うために持っていた金を使い果たし、所持品をすべて売り払い、小作料を支払えなくなった小作農は、地主の命令で武装した役人によって追い出された。 小作農が戻ってこれないように家を燃やしたり、破壊したりする念の入れようだった。 このような場面を目にしたストロークスタウン教区のマイケル・マクダーモット(Michael McDermott)神父は怒り、The Evening Freeman(イブニング・フリーマン)誌(1847年12月発行)に寄稿した。 「大人数の軍隊や警察が… 貧しい人の小屋を取り囲み、屋根に火を付ける。半分飢え、半裸になった子どもたちが絶望の叫び声をあげて炎から逃げ出し、母親が苦しみもだえて敷居の上に横たわり、悲嘆にくれた父親はひざまずいて嘆願し続ける… 追放された惨めな人たちはのたれ死にする以外の選択肢がない。このように無意味な力の誇示は不要だ。」

そして、本当に彼らはのたれ死にした。 1847年の収穫は胴枯れ病の影響を受けていなかったが、収量が人口全体をまなかなうには十分でなかったのである。 1851年のアイルランド国勢調査に記録されているように、1844年から1847年の間に餓死した人はほとんどの州で急増した。ロスコモン州では8人から280人に、メイヨー州は51人から927人、ケリー州は15人から586人へと増え、「暗黒の1847年」と呼ばれるようになった。

ミッチェルなどに扇動されて怒りをあらわにする者も現れ、アイルランドの町や主要都市では暴動が起きた。ギャングや暴徒がうろつき、住宅や店舗、倉庫を略奪して回った。 その一方で、移住を選ぶ人々もいた。旅費を支払うためにわずかな金をかき集め、よりよい暮らしを夢みて米国へ向かった。 1851年だけでも、25万人のアイルランド人が米国に渡った。主な定住先はボストンとニューヨークで、両市では1855年までに人口の3分の1をアイルランド系が占めるにいたった。

移住する人にとっては、イングランドのリバプールが通常、大西洋横断の出発地となった。 リバプールへの定期蒸気船が就航していたアイルランドの港のひとつがドロヘダだった。この町は、アイルランドでダブリンに次ぐ第二の移住出発港となった。

「このドロヘダの港からリバプールを経由して米国に渡る人の数は記録的に増えた」と1847年2月のDrogheda Argus(ドロヘダ・アーガス)紙は伝えている。この年、最高7万人がドロヘダの港から移住していった。 「毎日、この町は ... やせこけた移住者(と) ... まったく恐ろしい形相の不幸な人たちであふれかえっている。 女性と子どもは実際に、スチーム・パケットの埠頭に寝そべっている牛と生のカブを奪い合っているそうだ。」

このような場面が繰り広げられる中でも、アイルランド全国の港で輸出船は食糧の重みできしんでいた。

「願わくば、通りに5分でも立ってみてください。目に涙をため、苦痛で顔をゆがめた、惨めな汚い飢えた人々にすぐに取り囲まれるでしょう」とケンメア教区のジョン・オサリバン(John O'Sullivan)牧師は1847年12月、英国大蔵省のチャールズ・トレベリアン(Charles Trevelyan)次官補への書状に記している。 「どのような費用または経費がかかるとも、どの政党が責任を負うにしろ、あらゆるキリスト教徒は豊かさの最中で人が飢えるようなことがあってはならないと認めるべきです。」

しかし、トレベリアンはオサリバンの考え方に共鳴するキリスト教徒ではなかった。胴枯れ病は、アイルランドの「道徳と政治的な向上」の機会として神から送られたものと考えたのである。

それでもはるか東の地に、オサリバンのような思いに心を動かされた支配者がいた。

スルタン・アブドルメジドI世は1847年、24歳だった。 16歳でオスマン帝国の王座につき、1861年に39歳で崩御するまでモロッコから中央アジアにまで広がる帝国を治めた。 書家で、アラビア語とペルシャ語、フランス語に長け、ヨーロッパの文学に傾倒していた。また、早期のオーディオ・ファンで古典音楽とオペラを愛好し、遠出したテントからは新しく録音された細い音が流れてきたという。 また、西洋科学、医学、技術の最新動向にも深い関心を抱いていた。 イスタンブールのベイレルベイ宮殿で1847年にサミュエル・モース(Samuel Morse)の新たな発明品、電信機の実演を見た後、スルタンはモースに栄誉勲章(Nishan Iftichar)を授け、個人的にハーレムと宮殿の玄関の間で電信をやりとりして喜んだ。

革新的なものへの熱意のほか、アブドルメジドI世は慈善行為でも知られていた。 子どもの頃に病気がちであったため、感染症の流行から国民を守ろうとしていた。 たとえば、帝国内の視察中、目の前で村の子どもたちにワクチンを接種することもあった。

革新的なものへの熱意のほか、アブドルメジドI世は慈善行為でも知られていた。 子どもの頃に病気がちであったため、感染症の流行から国民を守ろうとしていた。 たとえば、帝国内の視察中、目の前で村の子どもたちにワクチンを接種することもあった。

政治的にも進歩的だった。 帝国を近代化すると決意していた若きスルタンは、父親のスルタン・マフムードII世(Sultan Mahmud II)が心に描いていた広範な組織再編(tanzimat)に着手した。 この中には、裁判を経ない死刑の廃止、最初のオスマン帝国銀行券の発行、最初のオスマン帝国議会の基盤構築のほか、新たに設けられた教育省という単一の組織のもとでの近代的で非宗教的な研究機関、学校、大学システムの設立などが含まれていた。 また、民族主義の勢いを弱めるため、民族や宗教に関係なく、オスマン帝国の全国民に完全な市民権を与え、法のもとの平等を保証した。 宮廷では、数世紀にわたって続いてきた面倒な礼儀作法を廃止した。 外国からの使者は入口で儀礼刀を置いたり、バラ香水をかけられたり、制服の上にカフタンを着て、スルタンとの同席を許された場合でもスルタンより低い位置に座る必要はなくなった。

「新体制のもとで大使は刀を携え、帽子を手に持ち、スルタンに面と向かって立った」と英国使節の1人は報告している。

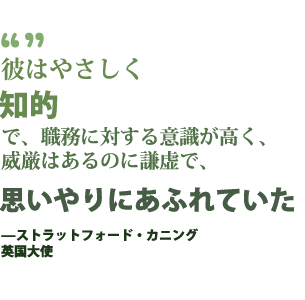

アブドルメジドに対するこのように自由で親しい接近を喜んだ1人が英国大使のスタンフォード・カニング(Stratford Canning)だった。アイルランドで生まれたロンドン商人の息子だったカニングは、 若いスルタンの野心に敬意を表していたが、最も長くオスマン帝国の宮廷で仕えた1人として、その可能性については長い目で見ていた。

「彼はやさしく知的で、職務に対する意識が高く、威厳はあるのに謙虚で、思いやりにあふれていた」とカニングは観察している。 「しかし、願望を現実に変える力と主導権が欠けていた。」

最終的にアブドルメジドはカニングが誤っていたことを証明してみせた。結核で夭折しなければ、さらに多くの改革を成し遂げていたかもしれない。 アブドルメジドは生涯にわたって体が弱く、この健康不安のために医師(特に外国人医師)に囲まれていた可能性がある。ただし、歴史家のミリ・シェファー=モッセンソン(Miri Shefer-Mossensohn)によると、このような贅沢は一般的であると同時に流行でもあった。

「フランス人、ドイツ人、イタリア人。 オスマン帝国には、オスマン帝国の医師と(ともに)常にヨーロッパの医師がいた。これは15世紀までさかのぼることができる」と、『オスマン帝国の医療:治癒と医療機関、1500~1700年(Ottoman Medicine: Healing and Medical Institutions, 1500-1700)』の著者でもあるシェファー=モッセンソン(Shefer-Mossensohn)は述べている。 その理由は基本的に確率にもとづいているという。 「どの医師が病気をよくしてくれるのかわからないのだから、なるべく多くの侍医を抱えて、あらゆる技術を取り入れようということだ。」

記録によると、アブドルメジドの個人的な専門家チームには、バイロン男爵を看取ったオランダと英国の血を引くジュリアス・マイケル・ミリンゲン(Julius Michael Millingen)、スピッツァー(Spitzer)という名のウィーンの解剖学者、ジャスティン・ワシントン・マッカーシー(Justin Washington McCarthy)という名のコーク出身のアイルランド人医師が含まれていた。 1789年頃に法廷弁護士の息子として生まれたマッカーシーは1841年9月8日、地元のCork Examiner(コーク・エグザミナー)紙で「トルコの首都で長らく医師として重要な高位を達成した」として称賛されている。 エディンバラとウィーンで医学を学んだ後、10年以上前にアブドルメジドの父親のもとでオスマン帝国の宮廷に仕え始めた。

アイルランドへのスルタンの食糧支援の話にマッカーシーが最初に結び付けられている最も古い証拠は、アイルランドの著者で愛国者ウィリアム・J・オニール・ドーント(William J. O'Neill Daunt)の日記だ。 支援から6年ほど経った1853年1月17日にエディンバラでドーントは「マッカーシー某氏(原文のまま)が来た。 彼の父親はスルタンの医師だ」と書いている。 翌日の日記には「マッカーシー(トルコ人)… はスルタンが飢饉に襲われたアイルランドに1万ポンドを送りたがったのだが、外国の君主がより大きな金額を出せば、1000ポンドしか出さない女王が機嫌を損ねるだろうとイングランド大使のカウリー卿に止められたと言った」と記されている。

ドーントの話の詳細には裏付けがある。 ビクトリア女王は1847年、最初は1000ポンドのみを送り、その後、寄付金額を倍増した。 (この「けち」さ加減に対して、アイルランドの新聞は「飢饉女王」というあだ名を付けて報復した。)

|

| オスマン帝国アーカイブ / Mustafa Öztürk Akcaoğlu提供 |

| スルタン・アブドルメジドI世からの金銭的な支援に加えて、1847年の5月と6月には3隻のオスマン帝国の船がドロヘダに到着した。 2隻はオスマン帝国の港テサロニカからトウモロコシを満載して到着し、シュテッティンからの1隻には赤小麦が積まれていた。 これらの船が支援物資を載せていたのか、単なる商船だったのか歴史家はまだ突き止めていないが、アイルランド人はこの華麗な書状で雄弁に謝意を表している。現在、この書状はイスタンブールのオスマン帝国アーカイブに収蔵されている。 そのコピーはアイルランド国立図書館にもおさめられている。 |

マッカーシーには実際に息子が2人いて、2人ともイスタンブールで生まれていた。どちらの息子がその年、エディンバラにいたのかは定かでない。 カウリー卿とは、カニングの代理大使、ヘンリー・ウェルズリー(Henry Wellesley)閣下で、1847年、カニングがイングランドで休暇中に代理を務めた。 さらに、英国女王に遠慮してスルタンが支援金額を引き下げたという話は、その少なくとも3年前、1850年10月号のThe New Monthly(ニュー・マンスリー)誌にも掲載されていた。同誌はロンドンに拠点を置く芸術・政治関連の雑誌である。 トルコのエーゲ海岸にあるスミルナ(現在のイズミル)からの報告として、マフムード・エフェンディ(Mahmouz Effendi)特派員は「近年のアイルランド飢饉において若きスルタン・アブドルメジドは、自らの信条で異教徒とみなされている人々の困窮を緩和するため、英貨1,000lを寄付した ... スルタンはさらなる支援を行うはずだったが、この場合はイングランドの君主を最大の貢献者にできるよう国家間の儀礼に従った」と称賛している。

クリミア戦争(1853~56年)への不吉な前兆があらわれていた時期 — ロシアの脅威が原因でオスマン帝国はイングランドと同盟を結んだ — エフェンディの報告はさらに、英国地中海艦隊の司令官ウィリアム・パーカー(William Parker)提督に仕えている「アイルランド人がいるならば、エメラルド島(訳注:アイルランドの俗称)の息子たちは戦いの最中、スルタンの時宜を得た高貴な寛大さを決して忘れないだろう。そして、誰が敵であろうとも、感謝の念からパディー(訳注:アイルランド人のあだ名)は果敢に攻撃して帰還する!」と推測している。

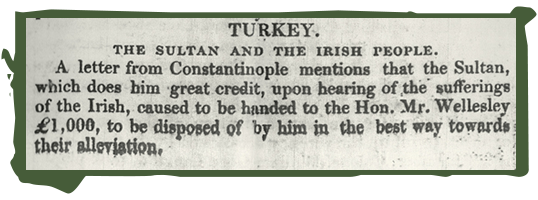

マッカーシー医師が個人的に飢饉のことをスルタンに知らせたという証拠はないが、その必要はなかっただろう。 1847年以降、惨状は世界的なニュースとなり、世界各地で同様の救済活動が行われるようになっていた。

|

| 1847年4月21日、ロンドンTimes(タイムズ)紙は救援について簡潔に称賛している。 |

「信じがたいほどの国際的な支援活動が行われ、カラカスからケープタウン、メルボルンからマドラスにいたるまで世界中から寄付が集まった」と、コネティカット州のクイニピアック大学アイルランド大飢饉研究所ディレクター、クリスティン・キニーリー(Christine Kinealy)は語っている。 英国政府は—主にトレベリアンのより同情的な前任者、ロバート・ピール(Robert Peel)卿のもと—救貧院などのさまざまなプログラムで数百万ポンドの救援物資を提供していたが、全体的な活動では民間からの寄付も「多大な役割を果たした」とキニーリーは言う。 民間の寄付者の間で最も目立ったのは英国の中流階級と米国のクエーカー教徒で、アイルランドの多くの都市や町で炊き出し施設の設立を支援した。 しかし、最も感動的かつ印象的な外国からの寄付は、飢饉に見舞われたアイルランド人と同じくらい貧しい人たちからもたらされたとキニーリーは指摘する。

「インドでは最も稼ぎの低い労働者である絨毯掃除人、 米国ではチョクトー族、チェロキー族といったインディアン部族がアイルランドに義援金を送った。」

民間からの寄付の運用を任されたのは、「アイルランおよびスコットランド・ハイランド地方のための英国災害救済協会」だった。この団体は一般的に英国救済協会またはbraとして知られており、1847年1月に設立された。 1849年の年次報告書で、同協会は「スルタン陛下は1000lを寄付し、かの国とその他の国の多くがその寛大な模範に従った。スルタンとグレートブリテンの人々との唯一のつながりは、同情、博愛、人類の連帯であった」と称賛している。 オスマン帝国からの他の寄付には、コンスタンティノープルで集められた一般物資総額450ポンド11シリングとカトリック慈善団体セント・ビンセント・ド・ポール(svp)協会の地方支部が送った283ポンドが含まれていた。

|

| 現在のドロヘダ埠頭。ボイン川沿いでアイルランド海の河口近くにある。 |

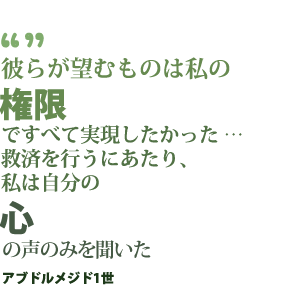

BRAの報告書には、アイルランドの多くの上流階級と聖職者たちがアブドルメジド I世の寛大さに感謝したという書状の複写(現在はイスタンブールのオスマン帝国アーカイブに保存)が含まれている。 高度に様式化されたこの文書は上質皮紙に書かれ、シャムロックとヒースのモチーフで飾られており、「困窮して苦しむアイルランドの住民」を支援し、「ヨーロッパの他のすばらしい国々に対して価値ある模範を示した」ことについてスルタンを讃えている。 アブドルメジドI世は、この書状を喜び、 「アイルランドの人々の苦難を聞いたとき、非常に心が痛んだ。 彼らの望むものは私の権限ですべて実現したかった… 救済を行うにあたり、私は自分の心の声のみを聞いた。イングランドはトルコの最も信頼できる友人だと私は考えており、イングランド女王陛下の国民の一部が苦しんでいることに共感を示すのは私の義務でもあった」と返答したと言われている。

もちろん、このお互いへの称賛の行間に隠れているのは外交だ。 アイルランドの書状は、スルタンの影響力がおよぶ「広大な領域」を丁重に認識し、アブドルメジドのイングランドに関する好意ある描写は、ロシア皇帝ニコラスI世がオスマン帝国に戦争をけしかけている状況で女王陛下への支援要請をオブラートにくるんだものだった。

それでも当時の新聞はアブドルメジドを称賛している。 The Nenagh Guardian(ニナ・ガーディアン)紙は1847年4月21日の見出しを「アイルランドの災難 — トルコの思いやり」とし、その4日前にはダブリンのThe Nation(ネーション)紙が「スルタンとアイルランド国民」の友好関係を歓迎している。 保守的なロンドンTimes(タイムズ)紙でさえ同日、アイルランド人に対するスルタンの寛大さは「大いなる名声」につながると報じている。 この話を取り上げた英国の宗教雑誌「教会と国家(Church and State Gazette)」は4月23日、「キリスト教の国に対するあたたかな思いやり」についてアブドルメジドを「多くのイスラム教徒を代表する」支配者として讃えた。 記事には「人類共通のあらゆる慈善活動において、このような思いやりは養われ、十字架と三日月の信奉者の間で維持されるべきもの」という期待も示されている。 6年後、クリミア戦争中にイングランドでは、ロシアの野心を阻むためにキリスト教国がイスラム教徒を支援するのは適切かという疑問を呈する人もいたが、「人類共通の慈善活動」は忘れられていないと主張する人もいた。

それでも当時の新聞はアブドルメジドを称賛している。 The Nenagh Guardian(ニナ・ガーディアン)紙は1847年4月21日の見出しを「アイルランドの災難 — トルコの思いやり」とし、その4日前にはダブリンのThe Nation(ネーション)紙が「スルタンとアイルランド国民」の友好関係を歓迎している。 保守的なロンドンTimes(タイムズ)紙でさえ同日、アイルランド人に対するスルタンの寛大さは「大いなる名声」につながると報じている。 この話を取り上げた英国の宗教雑誌「教会と国家(Church and State Gazette)」は4月23日、「キリスト教の国に対するあたたかな思いやり」についてアブドルメジドを「多くのイスラム教徒を代表する」支配者として讃えた。 記事には「人類共通のあらゆる慈善活動において、このような思いやりは養われ、十字架と三日月の信奉者の間で維持されるべきもの」という期待も示されている。 6年後、クリミア戦争中にイングランドでは、ロシアの野心を阻むためにキリスト教国がイスラム教徒を支援するのは適切かという疑問を呈する人もいたが、「人類共通の慈善活動」は忘れられていないと主張する人もいた。

「スルタンがキリスト教徒ではないこと… なぜ彼を支援すべきなのかという点が大きく強調されているように見受けられる」 とウォールバーハントンのジャック・ロビンソン(Jack Robinson)は1853年11月、Daily News(デイリー・ニュース)紙の編集者宛てに書いている。 「一部の人たちに思い起こしてもらいたい … アイルランドで飢饉が猛威をふるっていた際、彼がどれほどキリスト教徒のように行動したのかを。」

アブドルメジドが1000ポンドをアイルランドに送ったことは記録にしっかり残されている。 しかし、穀物を積載した船の話はどうだろう? ここでフィクションから事実を切り離すのは、さらに難しいが、スルタンからの支援が1000ポンドを超えていた可能性を示す状況証拠はある。

|

| 現在、ドロヘダと近隣エリアには7万人近くが住んでおり、ダブリンに通勤している人も多い。 歴史的な港として、ドロヘダは長年にわたって外国からの影響を融合させてきた。トルコ料理の定番であるカバブもその一例だ。 |

1849年7月21日、米国の週刊誌「Albion(アルビオン)」には、「スルタンはもともとアイルランドに1万ポンドのほか、物資を積んだ数隻の船も送る予定だった」(強調表示を追加)と書かれている。 ほかにも同様の報道がある。1849年9月29日のThe Brooklyn Daily Eagle(ブルックリン・デイリー・イーグル)紙2ページ目の「王族の礼儀とその帰結」は、「アイルランドの飢饉で死者が増える中、トルコのスルタン、アブドルメジド・ハーンは飢餓にあえぐアイルランド人を救済するため、1万ポンドの寄付を行い、物資を載せた船を送ることを提案した」(強調表示を追加)と報じている。 1851年に発行された『ロバート・ピール卿の生涯と時代(Life and Times of Sir Robert Peel)』第4巻で、伝記作者のチャールズ・マッケイ(Charles Mackay)は、スルタンが「物資を載せた数隻の船」のほかに1万ポンドを送ろうとしていたと記している。 何十年か経った後の1880年、アイルランドの愛国者、チャールズ・スチュワート・パーネル(Charles Stewart Parnell)が、— 英国王室に対して友好的ではなかったとはいえ — この点についてさらに詳しく述べている。 ビクトリア女王がトルコの穀物船を6000ポンド相当の貨物とともに横取りしたというのである。 さらに、ビクトリア女王はアイルランドにまったく義援金を送らなかったとパーネルは語っている(このため、彼の話全体が懐疑的な目で見られることになる)。 パーネルの主張は、ランドルフ・チャーチル(Randolph Churchill)卿(ウィンストン・チャーチルの父親)によってすみやかに厳しく非難された。この2人は英国とオーストラリアの新聞紙上で長らく反目し合っていた。 より最近では、アイルランド人の著者、テッド・グリーン(Ted Greene)が2006年に出版された『ドロヘダ:アイルランド史における立場(Drogheda: Its Place in Ireland’s History)』の中で、ビクトリア女王によって「船はまずコブ(コーク)、次にベルファスト港への入港を阻止されたが、最終的にドロヘダの小さな港に密かに着岸して食糧を届けることができた」(斜体は本文のまま)という出典情報のない主張を行っている。

「物資を積んだ数隻の船」から、ドロヘダの埠頭に「密かに」到着した3隻の船にいたるまで、この話は時間の経過に伴い、実現されなかったアブドルメジドの行為(義援金に食糧を追加すること)から、英国の関税当局の目を逃れて船に積載された穀物を運ぶ隠密作戦へと変化している。 いずれにしても、この特定の話をキニーリーは疑問視している。

「まったく筋が通らない。 女王よりも多く寄付しないように要請され、グレートブリテンとの同盟を強化しようとしていたのであれば、同盟国を怒らせるリスクを冒してまで、なぜ内密に3隻の船を送ろうとするだろうか」 と主張する。

しかし、トルコ北部のカスタモヌ大学歴史学助教授アフメト・オグレテン(Ahmet Öğreten)によると、トルコのイスラム教徒の観点からすれば、この動きは理にかなっている。

「イスラム教徒の一般的な慣習では、寄付をすると一度言った後は、その一部の寄付しか許可されなくても、残りを取り戻したりしない。 何とかして全額を寄付する方法を見つける」というのである。オグレテンは、この出来事について研究を行う予定である。 スルタンは宗教的な義務感により最初の公約を果たしただろうというオグレテンの考え方は、ヘンリー・クリスマス(Henry Christmas)師が1854年に書いたアブドルメジドの伝記にも一致している。 オーストリアとロシアの攻撃を逃れて流れ込むポーランドとハンガリーからの難民に対して、スルタンは「自らの信仰により歓迎せざるをえない」と述べたとクリスマスは記している。 プロテスタントの牧師だったクリスマスは、「マホメット教(原文のまま)のトルコのスルタンは、ヨーロッパのあらゆるキリスト教徒の王子よりも真のキリスト教の精神を持っていた」として、アイルランドへの支援とともに、この話を引用している。

アイルランドとイスタンブールの古文書を調べたオグレテンは、少なくとも、スルタンの寄付が実際に公に報告されていたよりも多額だったことを示す証拠を見つけた。

「オスマン帝国の古文書には、彼が1000(英国)ポンドではなく1000トルコ・リラを寄付したと記録されている」という。 この文書は、アイルランドからの感謝状をスルタンに献上した本人の要請に関するものだ。この書状の署名者、「モショ・オブライエン(Mosho O'Brien)」、もしくはムッシュー(「Monsieur」)ルシウス・オブライエン(Lucius O'Brien)卿である。 書き間違いだったのか、数値の翻訳を誤ったのかは不明だが、この文書に記載されている金額「1000リラ」は当時、1000ポンドよりも多額だったはずだとオグレテンは指摘する。 1847年の為替レート(1オスマン帝国リラ=£1.20)で計算すれば、アブドルメジドの1000リラ(1200ポンド)の寄付は現在の価値で16万ドル近くに相当する。

どちらの金額にせよ、遠く離れた国のイスラム教徒の支配者がドロヘダの史料でどのようにして英雄になったのかは、結局、さまざまな状況が組み合わさった結果だといえる。この中には、最終的に星と三日月を使用した町の紋章が偶然果たした役割が含まれるとドロヘダの歴史家ブレンダン・マシューズ(Brendan Matthews)は論文『1847年のドロヘダとトルコの船(Drogheda & The Turkish Ships of 1847)』の中で述べている。

「ドロヘダからリバプールへ定期船を運航していた私企業ドロヘダ・スチーム・パケット社のシンボルは、5つの先端のある白い星が三日月の上に配置された緑色の旗だった」とマシューズは説明する。 現在ではイスラム教のものとみなされているシンボルを採用した同社の旗は、オスマン帝国からではなく、12世紀末から星と三日月が含まれていたドロヘダの町の紋章に由来している。

|

| 1995年、ドロヘダの当時の市長ウィリアム・フランク(William Frank)がスルタンの支援を表彰し、ドロヘダ・ホテルの入口にこの記念銘板を設置した。このホテルには、トウモロコシと小麦を運んできたオスマン帝国の水夫が泊まっていた可能性がある。 |

「これは1194年に獅子心王リチャードからドロヘダに授けられたものだ」とマシューズは言う。 リチャード王は第三次十字軍で聖地への途上、最後のビザンチン帝国支配者からキプロスを奪った後、1192年にこのシンボルを採用した。 元のシンボルは古代ビザンチン帝国の守り神ディアナの三日月に8つの先端がある聖母マリアの星を組み合わせたもので、ビザンチン帝国の支配者は4世紀から使用していた。 イスラム教の象徴になったのは14世紀を過ぎてからのことだ。

一方、1846年から1847年にかけて、アイルランドの商業用穀物輸入は4倍に膨らみ、19万7000トンから90万9000トンに増えた。 この外国(特にオスマン帝国)からの穀物が急増した港のひとつがドロヘダだった。 「1847年の飢饉の前、ドロヘダの外国貿易は ... バルト海と米国の材木を積んだ貨物数個に過ぎなかった」とアンソニー・マーミオン(Anthony Marmion)は1853年に出版された『アイルランド港湾の古代・近代史(Ancient and Modern History of the Maritime Ports of Ireland)』に書いている。 「しかしながら、それ以降、特にこの4年間は外国からの小麦輸入取引が大変多い。特に黒海からのインド産トウモロコシが多い。」

この拡大は、アブドルメジドの組織再編(tanzimat)によるオスマン帝国とヨーロッパの貿易増加の一端だった。この組織再編により、「産業化が進む西欧の経済と新たな貿易上のつながりを築くため」に貿易省が設立されたと、歴史家のマーク・マゾワー(Mark Mazower)は2006年の著書『サロニカ、幽霊の町(Salonica, City of Ghosts)』で書いている。 カーター・ボーン・フィンドレー(Carter Vaughn Findley)は2010年の論文『トルコ、イスラム、ナショナリズム、近代性(Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity)』で、1840年から1876年の間の貿易自由化でオスマン帝国からの輸出は価値にして470万ポンドから2000万ポンドに増えたと述べている。この輸出の内容は「不釣り合いにバルカン半島からの農産物」が多かったという。

当時の新聞を精査したマシューズは、アブドルメジドが支援を発表してから1ヶ月も経たない1847年5月、バルカン地方からの3隻の船がドロヘダに到着したことを突き止めた。 2隻(Porcupine(ヤマアラシ)号とAnn(アン)号)にはテッサロニカ(サロニカ)からのインド産トウモロコシが積まれ、3隻目(Alita(アリタ)号)はバルト海の港シュテッティン(現在はポーランド領)から赤小麦(「トルコ赤小麦」とも呼ばれる)を運んできた。 マシューズは、3隻の「隠密船」があったとまでは提案していないが、オスマン帝国からの穀物を積んだ船、ドロヘダ・スチーム・パケット社の星と三日月の旗、埠頭に群がる自暴自棄の人々が同時に発生したことが、伝説の発端になったのではないかと推測している。

「サルデーニャ、エジプト、ギリシャの水夫を乗せたオスマン帝国からの船が到着した。星と三日月はオスマン帝国のシンボルだった。 仕事や食べ物、または国を出るための手段を求めて、7万人の飢えたアイルランド人が埠頭に群がっていた。 そして、地元の船も、オスマン帝国の水夫が容易に識別できる星と三日月の旗を掲げていた」とマシューズは語る。 このような状況により、憐みからか、または星と三日月の旗が地元の船のマストでもはためいているという何らかのあいまいな親近感からか、飢えたアイルランド人に穀物の一部を水夫が直接与えるという自発的な人道主義的行為に結びついたのではないかと推測する。

「たぶん100袋の食料を与えたのかもしれない。 100家族を食べさせるための穀物20袋だったのだろうか? 何かが起きて、この話が口頭で伝えられる歴史の一部になった。この危機の間、トルコから食糧を受け取ったという話だ」とマシューズは言う。

何世代にもわたってこの話が受け継がれる中、「隠密」船の話が加わり、町の役人が謝意を示すために「トルコ」の星と三日月を「採用」したことになったのだろうとマシューズは考えている。 このような「装飾」は、話が何度も語られる中で付け加えられた可能性が高いという。書かれた言葉よりも「記憶の使用」を好むとユリウス・カエサルが『ガリア戦記』に記した口承の伝統がある文化であることを考慮すれば、説得力のある推測だ。

真実はどうあれ、「大飢餓」の歴史におけるこの話は絵画や石碑によって不朽のものとなっている。また、トルコのプロデューサー、オメル・サリカヤ(Omer Sarikaya)が野心を達成すれば、長編映画にさえなる可能性がある (左の枠内を参照)。

しかしながら、その中心にあるのは、信仰と個人的な性格から出た慈悲の心のみによってオスマン帝国の支配者が寛大な行為を示したというゆるぎない事実である。

|

コネティカットに拠点を置くフリーランス・ライター、トム・バーディー(Tom Verde)(writah@gmail.com)はAramcoWorldに定期的に寄稿している。 |