|

| 罗伯特·弗伦奇(ROBERT FRENCH) / 布里奇曼图片库 |

| 自12世纪末开始,爱尔兰的德罗赫达凭借海上贸易逐渐繁荣起来。 这张照片拍摄的是1885年的博因河码头,此时距1847年“大饥荒”已过去一个世代。这次大饥荒一直持续到1850年代初: 如果当时土耳其的三艘船真的将救援食物运到爱尔兰,那这些船很可能就停靠在这里。 |

故事是这样的: 1847年,爱尔兰遭遇了最严重的马铃薯灾荒。当时在伊斯坦布尔,有一位爱尔兰内科医生在奥斯曼帝国苏丹手下当职,他苦苦恳求这位君主伸出援手,救助忍饥挨饿的爱尔兰同胞。 苏丹阿卜杜尔梅德耶德一世(Abdülmedjid I)被他的哀求打动,决定捐资10,000英镑。但在听闻英格兰的维多利亚女王仅捐资2,000英镑时,出于外交礼节考虑,苏丹将捐助资金削减为1,000英镑。 但是,他决定给予更多援助,便暗中派遣三艘载满粮食的船只前往爱尔兰,停靠在都柏林北部劳斯郡的德罗赫达港口。 出于感激,德罗赫达市在设计市徽时吸纳了土耳其的星月图案,并一直保留至今,这个图案甚至出现在德罗赫达足球联队的球衣上。

与很多其他爱尔兰故事一样,这个故事流传至今,已是部分真实,部分传说,那么剩下的部分呢? 是尊敬与推崇吧。

|

| 雕塑家罗温·格里士比(Rowan Gillespie)创作的雕塑“饥馑灾荒”,于1997年在都柏林落成,旨在纪念上百万在那场饥荒中遭受苦痛、移民或死亡的爱尔兰人,生动再现了这个民族最绝望的那个年代。 |

1847年,同很多其他外国政府一样,奥斯曼帝国确实曾向爱尔兰提供灾荒援助。 苏丹最初的捐资金额也确因外交原因做了削减。 另外,在1839年至1861年苏丹阿卜杜尔梅德耶德一世在位期间,确实有很多外国人在托普卡帕宮(Topkapı Palace)和高门(Sublime Porte)(奥斯曼帝国的政府行政中心)当职,并且已证实其中至少有一位爱尔兰内科医生。 不过,若果真如此,这位爱尔兰人对苏丹做出援助决定有多大影响,便不得而知。 而有关船只的细节,及其与该市星月形标志的关联(如果有的话),就更加无从考证了。

1845年8月,一场非同寻常的枯萎病大肆蔓延并摧毁英国怀特岛马铃薯种植园的相关消息,首先传到了伦敦大学植物学家约翰·林德利(John Lindley)案前。 作为《园丁纪事和园艺公报》(Gardner’s Chronicle and the Horticultural Gazette)的编辑,林德利持谨慎态度关注此事,并请读者提交任何有关枯萎病的进一步动态。 但是没过几天,大灾难步步紧逼人们的家园。林德利发现,“科文特花园市场几乎连一个完好的马铃薯都找不到了”,此时他讲话的语气变成了警告: “一场可怕的瘟疫已在马铃薯作物中爆发。 四面八方都传来马铃薯被摧毁的消息…… 治疗这场瘟疫的方法暂时还没有…… 一场巨大的灾难正逼近我们。”

如果说英国人受到了惊吓,那么没有什么比得上在这秋天收获的季节,爱尔兰遭遇的大恐慌来得更惊悚了。 瘟疫几乎势不可挡,吞噬了三分之一的庄稼,而这几乎是300多万爱尔兰下层社会民众的唯一营养来源。 枯萎病的起因是真菌感染,是一种致病疫霉,一开始表现为枯萎的植物叶子上有白色斑块。然而当时,林德利和他那些迫切寻求治愈方法的都柏林同事并不知道。 这种疫霉的空中孢子随之迅速扩散,数小时内便将数片长有健康块茎的马铃薯田地摧毁成一堆堆腐烂的黑糊物,还发出阵阵难忍的恶臭。 随着枯萎病在全岛恣意肆虐,第二年情况变得更加糟糕。 正如一位受到惊吓的目击者记录:成千上万公顷的田地在“一夜之间被摧毁”。

民众对马铃薯的过度依赖也进一步加剧了危机恶化。 马铃薯作为一种“新世界”作物,于16世纪末至17世纪初由英国殖民者引入爱尔兰。 起初,马铃薯被视为上层社会的美味。 直到1800年,一种块茎丰实、形状坑洼凸起的马铃薯品种(也称“卢姆伯”马铃薯),因非常适应爱尔兰凉爽潮湿的气候而逐渐取代燕麦片,成为贫苦工人阶层的主食。 卢姆伯马铃薯价格低廉,产量高,营养丰富,只需加入少量牛奶或酪乳,就能提供维持生命所需的足够碳水化合物、蛋白质和矿物质(假定足量食用的话)。 这样,一名普通爱尔兰成年男子每天食用45个马铃薯,一名普通成年女子约食用36个,一名普通儿童约15个。 马铃薯已深深扎根于爱尔兰的经济和人们的生活方式中,在一首盖尔语传统民歌中,马铃薯被誉为Grá mo chroí(“心中挚爱”)。

|

|

| 布里奇曼图片库 |

| 顶图: 德罗赫达邮船公司的金属饰牌,每个角都饰以德罗赫达市的星月徽章图案(此处显示的六角形)。该公司成立于1826年,在中世纪以前,一直是本市主要的海运贸易企业。 这个图案看起来与土耳其国旗(如上图)上的星月图案非常相像,由此衍生出一些不太准确的故事。据德罗赫达的历史学家布兰登·马修斯(Brendan Matthews)研究,这些故事从1930年代开始流传,将本市的标志与民众对土耳其援助的感激之情联系了起来。 |

爱尔兰人虽然失去了这种他们深爱的重要资源,但绝不是丧失一切食物。 实际上,爱尔兰的农场和牧场养殖着很多猪、牛、羊,种植着很多小麦、大麦、燕麦和蔬菜,爱尔兰的小溪、河流、湖泊和近海还有很多鱼。 然而,具有讽刺意味的是,绝大多数这些物产资源根本不允许饥饿民众涉足。

爱尔兰最富饶的土地(当时属于大英帝国的一部分)归富裕的英国及英裔爱尔兰家族所有。他们很多人都不在爱尔兰居住,即使住在爱尔兰,也很少会离开都柏林城区,踏足这些偏远的农业地产。

“在爱尔兰的统治阶层中,很多人的兴趣已逐渐从土地转移到其他地方,比如他们持有股权的南美洲矿山事务。”历史学家蒂姆·帕特·库根(Tim Pat Coogan)在他的《饥馑灾荒阴谋:英格兰在爱尔兰大悲剧中扮演的角色》( The Famine Plot:England’s Role in Ireland’s Greatest Tragedy)一书中这样描述到。

1801年的《联合法案》(Act of Union)遣散了爱尔兰议会,将本国政事交由相距甚远的伦敦政客执掌,这使得爱尔兰上层阶级更加远离了本国政治。 尽管英国议会成员里也有些人真正关心爱尔兰的福祉,但大多数人对爱尔兰民众的疾苦所知甚少,更别提同情了。 对于那些冷酷无情的人来说,爱尔兰“充其量只能算得上是一个在猪圈里打滚的阶层”,伦敦《泰晤士报》(Times)1848年1月刊中这样描述。

正如人们认为的那样,很多“外居地主”已从地理和文化上远离当地,他们将地产租给了当地人称“中间人”的富有农户。 众所周知,这些中间人和雇用他们的那些家族一样,只关注可能得到的收益,丝毫不关心他们管理的这些地产,还反过来经常以高利贷的方式将地产转租给佃户。 佃户们主要集中在东部的伦斯特省,他们进一步划分土地,将地块租赁给没有土地的劳工(称作“佃农”)。这些佃农要在地主的农场里工作一定时日,通过这种方式支付租金。 在西部的康诺特省,佃户们自行将更小的地块(称作“为期一熟的农田”)转租给流动劳工,并向他们收取相当于佃户支付给中间人两倍的费用。

在双重制度下,背负整个国家经济发展的正是爱尔兰最贫困的人口。 1803年至1815年的拿破仑战争时期是爱尔兰发展的鼎盛时代。 由于矛盾冲突,英国与中欧断绝了贸易往来,继而转向爱尔兰寻求食品和制成品供给。 但后来由于人口“大爆炸”和战争结束,爱尔兰陷入了人口过多、就业不足的困境。 到1840年代时,许多可能本来比较富足的家庭,已不得不在一排排平行的平顶土堆(称作“懒床”)上种植马铃薯,以维持生计。早在5,000年前的青铜器时期,爱尔兰人就已经掌握了这种耕作方法。 当时,在湖边或小溪流捕猎钓鱼属于偷猎,是犯罪行为,沿海岸线捕鱼虽然合法却需在合适的季节才可操作,并且需要配备一艘小船和捕鱼工具。 1845年,当枯萎病席卷而来时,很多人典当或者卖掉渔具,以换钱购买食物,可他们做梦也没想到,第二年损失更加惨重。

然而,即使在爱尔兰遭遇饥荒时,那些地主为了赚取高额利润,仍旧将农场生产的大部分食物出口到了英格兰。 用爱尔兰大革命中最热门的话说:“上帝只是送来了枯萎病,英国却送来了大饥荒”,约翰·米切尔(John Mitchell)在20多年后的1868年这样说到。

|

|

| 德罗赫达市的徽标采用过五角星、六角星和七角星等不同图案。 德罗赫达联合足球俱乐部(如上图)用的是五角星,圣·约翰公立救济院(上图及下方的细节图)(如下图)用的是七角星。 这些象征符号源于拜占庭,拜占庭的星星图案是八角星。 1192年,英国国王理查德(Richard)(“狮心王”)从拜占庭手中夺得塞浦路斯岛,之后采用了星月图案,并在两年后授予德罗赫达港。 |

|

近代历史学家,尤其是像库根等修正主义者,非常认同米切尔的观点,坚持认为“大饥荒”这个词更为准确,因为“灾荒”暗含食物短缺之意,但事实并非如此。

“大量食物被生产出来,然后运输出去,而种植这些食物的人却根本买不起。”罗斯康芒郡斯特罗克斯敦公园的爱尔兰大饥荒博物馆馆长约翰·阿德里斯科尔(John O’Driscoll)说。

为了购买食物,佃户花光了所有积蓄,卖光了所有财产,当他们无力支付租金时,武装的官员就应地主的要求来驱逐佃户。 为了阻止佃户返回家园,那些人烧毁了他们的村舍或将其摧毁成瓦砾。 斯特罗克斯敦教区的神父麦克·麦德蒙(Michael McDermott)在目睹这一情形后,愤怒地写了一封《致夜间自由人》(The Evening Freeman)的信,并于1847年12月发表。他在文中写道: “我觉得完全没有必要展示如此庞大的军队和警察队伍……一群人围着这个穷苦人的小木屋,点起一把火,扔向屋顶,看着一个食不果腹、衣不蔽体的孩童一边声嘶力竭地绝望哭喊,一边匆忙地跑离大火,看着他的母亲因难忍剧痛而在门口地上到处打滚,看着心碎的父亲一直跪着恳求……让那些悲惨的流浪者别无选择,只能死于非命。”

他们确实死了。 即使1847年农作物没有遭受枯萎病的袭击,农民收获的粮食也不足以养活全部人口。 正如1851年的爱尔兰人口普查所记载的:大多数郡县在1844年至1847年间因饥饿致死的人口急剧增加:罗斯康芒郡由8人骤升至480人,梅奥郡由51人增至927人,克雷郡由15人增至586人。“黑色的1847年”这一可怕的说法也因此而来。

在米切尔等人的煽动下,一些人变得非常愤怒,爱尔兰的许多城镇和主要城市随之发生了暴乱,流氓团伙和暴徒趁机洗劫家园、商店和仓库。 其他人则选择了移民,想尽办法东拼西凑出一点钱,换取前往美国的通道,期望能在那里过上更好的生活。 仅1851年,就有25万爱尔兰人移民到美国,大多定居在波士顿和纽约;到1855年,这两座城市约有三分之一的人口都是爱尔兰裔。

对那些移居国外的爱尔兰人而言,英格兰的利物浦航运中心一度成了他们跨越大西洋通道的港口。 爱尔兰的很多城市都有前往利物浦的班轮,德罗赫达就是其中之一,它后来成了仅次于都柏林的爱尔兰第二大移民港口。

1847年2月的《德罗赫达百眼巨人》(Drogheda Argus)报道称,“那一年,经由德罗赫达港口到达利物浦,再从利物浦乘船前往美国的人数超过以往任何一年。”事实上,1847年这一年有70,000人经由德罗赫达码头从本国移民至国外。 “每天,这个小镇……都挤满了面色惨白的移民和那些不幸的生物……面部表情异常惊恐。 事实上,还有人看见妇女孩子和牲畜争抢漂浮在邮船码头上的生萝卜片。”

一边,这样的情景正在上演;另一边,却是爱尔兰各港口出口粮食的船只“不堪重负”。

“真希望您能在大街上驻足5分钟,看看这是怎样的一群人:一群凄惨、肮脏、饥饿的人突然上前,紧紧地围住你,眼里泛着泪水,表情无比痛苦”,肯梅尔教区的神父约翰·奥沙利文(John O’Sullivan)于1847年12月在写给英国财政部助理秘书查尔斯·屈维廉(Charles Trevelyan)的一封信中谈到, “不管他们需要付出怎样的代价,也不管他们属于哪个党派,每个基督徒都必须承认:这些人不应在富足中饿死。”

但屈维廉不像那些基督徒一样认可奥沙利文的观点。恰恰相反,他认为枯萎病是上帝赐予爱尔兰的机会,一次“提升道德、改良政治”的机会。

然而,在遥远的东方,有一位统治者看到了奥沙利文恳求中表露的精神。

1847年,苏丹阿卜杜尔梅德耶德一世年仅24岁。 他16岁时登上奥斯曼帝国的王位,之后一直统治整个国家,直至1861年逝世,享年39岁,在位期间整个帝国的疆域从摩洛哥延伸至中亚。 他是一名书法家,通晓阿拉伯语、波斯语和法语,他酷爱欧洲文学,还是一名古典音乐和歌剧唱片的早期爱好者,在皇家外出郊游时,他的帐篷里总会传出这种锡箔式新型留声机播放的美妙音乐声。 同时,他还对西方科学、医药和科技的最新动态具有浓厚兴趣。 1847年,塞缪尔·摩尔斯(Samuel Morse)在伊斯坦布尔贝勒贝伊宫展示了他的新发明——电报。阿卜杜尔梅德耶德一世在目睹展示后向发明者授予了Nishan Iftichar(荣誉勋章),还高兴地亲自体验了一下在后宫和皇宫主入口之间用电报传送信息。

除热爱创新外,阿卜杜尔梅德耶德一世的仁慈也为世人所熟知。 他幼时体弱多病,所以登上王位后,总希望他的子民能够免遭传染病的危害。 比如,在国内正式游历期间,他会安排村里的孩子们当着他的面接种疫苗。

除热爱创新外,阿卜杜尔梅德耶德一世的仁慈也为世人所熟知。 他幼时体弱多病,所以登上王位后,总希望他的子民能够免遭传染病的危害。 比如,在国内正式游历期间,他会安排村里的孩子们当着他的面接种疫苗。

在政治上,他是一名激进分子。 这位年轻的苏丹下决心要让帝国实现现代化,于是按照父亲苏丹马哈茂德二世(Sultan Mahmud II)的设想,开始着手一场广泛的tanzimat(意为“改革”)。 这包括废除未经审判便处死刑的规定,发行奥斯曼帝国的第一批纸币,奠定奥斯曼帝国首届议会的基础,建立一套现代的世俗公共体系:中小学和大学由新成立的教育部统一负责等等。 为了打压种族民族主义,他宣布不分种族和宗教,奥斯曼所有国民均享有完全公民权,并且法律面前人人平等。 此外,他还废除了已延续几个世纪的宫廷繁文缛节: 外国使节只要获准晋见,就不再要求在进门前检查礼节佩剑,喷洒玫瑰水,在制服外套上土耳其式长衫,以及就坐高度必须低于苏丹。

“在新制度下,一名使节身带配剑,手握三角帽,与苏丹面对面站着。”一位英国特使这样描述。

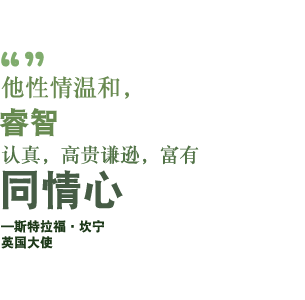

英国大使斯特拉福·坎宁(Stratford Canning)十分喜欢阿卜杜尔梅德耶德这种轻松自在、不拘礼节的接见方式。坎宁是一位爱尔兰裔的伦敦商人之子, 他非常钦佩这位年轻苏丹的雄才大略,但作为一名在奥斯曼宫廷履职时间最长的外交官,他认为苏丹离成功还比较遥远。

坎宁认为,“他性情温和,睿智认真,高贵谦逊,富有同情心, 但缺乏实现愿望所需的势力和主动性。”

最终,阿卜杜尔梅德耶德用行动证实了坎宁的看法是错的。如果不是因肺结核病而英年早逝,他会取得更伟大的改革成效。 他一生体弱多病,令人堪忧的健康状况也许可以解释他的身边为什么总聚集着一群医生,尤其是国外的医生。不过,历史学家米里·谢费尔·摩斯森索恩(Miri Shefer-Mossensohn)认为这类嗜好在当时是非常常见且流行的。

“法国人、德国人、意大利人。 15世纪时,奥斯曼人身边总会有很多欧洲医生,再加上奥斯曼本国的医生。”著有《奥斯曼医学:1500-1700年的治疗和医疗机构》(Ottoman Medicine: Healing and Medical Institutions, 1500-1700)一书的谢费尔·摩斯森索恩如是说。 她指出,这背后的原理主要还是基于概率: “当时的想法是,你不知道究竟哪个医生能让你好起来,所以要尽量多聘请些医生,而且还要具有各种医术。”

有记载表明,阿卜杜尔梅德耶德的私人专家组成员有:荷兰籍英国医生尤利乌斯·迈克尔·米林根(Julius Michael Millingen),曾为拜伦勋爵(Lord Byron)提供临终前的照料;维也纳的解剖学家斯皮策(Spitzer);还有来自爱尔兰科克郡的内科医生贾斯汀·华盛顿·麦卡锡(Justin Washington McCarthy)。 麦卡锡大约出生于1789年,是一名律师的儿子。1841年9月8日,他被家乡的报纸《科克观察报》(Cork Examiner)誉为“土耳其首都一位资深望重的内科医生”。 他早年在爱丁堡和维也纳学习医学,十几年前,在阿卜杜尔梅德耶德的父亲执政期间进入奥斯曼宫廷当职。

关于麦卡锡与苏丹为爱尔兰提供食物援助的故事,最早提及二者之间关联的是爱尔兰的爱国作家威廉·简·奥尼尔·当特(William J. O’Neill Daunt)的日记,这也是最早的证据。 1853年1月17日,也就是所述事件发生约6年后,当特在爱丁堡写作时回忆道:“来了一位叫麦卡锡的先生。 他父亲是苏丹的内科医生。” 在第二天的日记中,他写道:“麦卡锡(土耳其人)……告诉我,苏丹原本打算给遭遇饥荒的爱尔兰人捐赠10,000英镑,但被英国大使考利勋爵(Lord Cowley)给阻止了,因为女王殿下不过才捐助1,000英镑。如果他国君主的捐赠金额超过本国,女王殿下一定会恼怒的。”

当特故事中的细节很有说服力。 1847年,维多利亚女王起初只捐赠了1,000英镑,后来又承诺将捐款增加一倍。 (由于她的吝啬,爱尔兰新闻媒体还给她起了个“饥荒女王”的绰号。)

|

| 奥斯曼档案/由穆斯塔法(mustafa)Öztürk Akcaoğlu提供 |

| 苏丹阿卜杜尔梅德耶德一世不仅提供了经济援助,还在1847年5月至6月间派了三艘奥斯曼船只前往德罗赫达。 其中两艘来自奥斯曼的萨洛尼卡港口,船上载满了谷物,另一艘来自什切青,满载红麦。 历史学家们至今仍无法确定这些船只到底是运送救援粮食还是仅仅出于商业贸易,但爱尔兰人还是在这封华美的信中热情洋溢地表达了他们的感激之情。这封信现已成为奥斯曼帝国档案的一部分,存放在伊斯坦布尔。 该信的复印件现由爱尔兰国家图书馆保存。 |

麦卡锡确有两个儿子,并且都出生于伊斯坦布尔,但当年在爱丁堡的到底是哪个儿子,人们至今仍无从得知。 考利勋爵就是亨利·韦尔斯利(Henry Wellesley)阁下,坎宁大使的chargé d’affaires(临时代表)。1847年,坎宁大使在英格兰休假期间,由他代行大使职责。 此外,有关苏丹出于对英国皇室的尊重而削减捐资的部分消息,至少在三年前就已在1850年10月的《新月刊》(The New Monthly)——伦敦当地的一份艺术与政治杂志中刊发过。 在从土耳其爱琴海沿岸的士麦那(当代“伊兹密尔”)发回的报道中,记者马哈茂兹·艾凡提(Mahmouz Effendi)盛赞“年轻的苏丹阿卜杜尔梅德耶德,在最近发生的爱尔兰饥馑灾荒中慷慨捐资1,000英镑,用于缓解那些被自己的信仰视为异教徒的人们正在遭受的痛苦……而且苏丹本来想提供更多援助,但根据当时英格兰的国家礼节,在这些情况下,必须要让英格兰君主居于首位。”

在克里米亚战争(1853-1856年)“具有不祥征兆的增兵”期间,俄罗斯的威胁促使奥斯曼与英格兰结成了联盟。被派往前线报道战事的艾凡提在报道中进一步推测,“如果有一个爱尔兰人”在英国地中海舰队的指挥官——海军上将威廉·帕克(William Parker)手下做事,“我们确信这位‘爱尔兰岛之子’在战斗的时刻会铭记苏丹的‘雪中送炭’和慷慨大方,不管敌人是谁,心怀感激的爱尔兰人定会痛击敌人,保卫家园!”

然而,直至今日,我们仍没有证据表明麦卡锡这位内科医生曾亲口将饥荒消息告知苏丹,而且他也没必要这样做。 从1847年起,大饥荒一直是全球性新闻,并且世界各国都在提供援助。

|

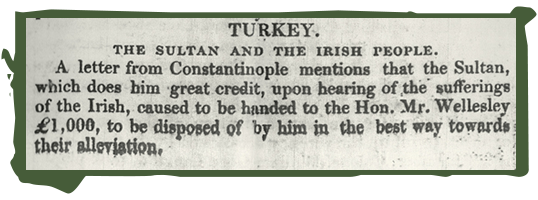

| 1847年4月21日,伦敦《泰晤士报》简要赞扬了这一捐赠。 |

“从加拉加斯到开普敦,到墨尔本,再到马德拉斯,世界各国提供了大量援助,这些捐赠来自全球各地,简直令人难以置信。”美国康涅狄格州昆尼皮亚克大学爱尔兰大饥荒研究所主任克里斯丁·基尼利(Christine Kinealy)说道。 屈维廉的前任罗伯特·皮尔勋爵(Sir Robert Peel)更富有同情心,主要是在他当职期间,英国政府以各种项目的形式提供了数百万英镑的救济,比如建救济院。同时,基尼利还注意到,私人捐赠在赈灾中也起了非常重要的作用。 在私人捐赠中,居于首位的是坚定的英国中产阶级和美国贵格会信徒,他们在爱尔兰大大小小的城市或乡镇中协助建立救济站。 但基尼利指出,最令人感动且印象最深的国外捐助来自那些与爱尔兰饥荒重灾区的民众同样贫困的人们。

她说:“印度的地毯清洁工是国内报酬最少的工人,他们也给爱尔兰寄来了捐资。 美洲的乔克托印第安民族和切罗基印第安民族也寄来了捐资。”

负责提供私人捐赠渠道的是爱尔兰地区和苏格兰高地一带的英国赈灾救济协会(British Association for the Relief of Distress)。该协会成立于1847年1月,后来成为众所周知的英国救助协会(British Relief Association)或称BRA。 在1849年的年度报告中,该组织称赞道“苏丹陛下捐资1,000英镑,其慷慨之举已成为本国及其他国家很多人效仿的榜样,人类的同情、仁慈和手足之情是联系他与大英帝国人民之间的唯一纽带。” 来自奥斯曼帝国的其他捐赠包括:君士坦丁堡大募捐中筹集到的450.11英镑,还有天主教慈善机构圣·文森特·德·保罗(St. Vincent de Paul,svp)会议的地方分会捐助的283英镑。

|

| 今天的德罗赫达码头,位于博因河河畔,靠近爱尔兰海入海口。 |

英国救助协会的报告中收录着一封信的副本,这封信现存放于伊斯坦布尔的奥斯曼档案馆,信中记载了爱尔兰贵族和神职人员对阿卜杜尔梅德耶德一世慷慨援助的感激之情。 这是一份格式非常严谨的文件,文字记录在牛皮纸上,并饰以三叶草石南花图案,其中盛赞苏丹“为受尽苦难和折磨的爱尔兰居民提供援助”,“为欧洲其他大国树立了榜样。” 在信中大受褒扬的阿卜杜尔梅德耶德一世回应道: “听闻爱尔兰人民遭受苦难,我感到万分悲痛。 我将尽我所能来援助他们,减轻他们的痛苦…… 在救济[他们]的过程中,我只追随自己的内心。不过,对英格兰女王部分子民的悲惨遭遇表示同情和援助,这也是我的职责所在,因为我一直视英格兰为土耳其最好、最真诚的朋友。”

不出所料,字里行间透露出的互相赞赏只是一种外交手段。 爱尔兰的这封感谢信尊敬地承认奥斯曼是苏丹治下的“辽阔疆土”,同时,阿卜杜尔梅德耶德对英格兰的温情示好也不过是在明确请求女王在俄国沙皇尼古拉斯一世发出战争威胁时支援奥斯曼。

![我将尽我所能来援助他们,减轻他们的痛苦…… 在救济[他们]的过程中,我只跟随自己的内心——阿卜杜尔梅德耶德一世](images/irish/inset-2.png) 尽管如此,当时的新闻头条还是对阿卜杜尔梅德耶德备加赞誉。 1847年4月21日,《尼纳卫报》(The Nenagh Guardian)宣称“爱尔兰人民遭受苦难,土耳其给予同情”。而在四天前,都柏林的《民族》(The Nation)杂志曾发文称赞“苏丹与爱尔兰人民”之间的友谊。 就连一向谨慎保守的伦敦《泰晤士报》也在那天宣称苏丹对爱尔兰人慷慨施援,“令苏丹美誉大增”。 4月23日,英国宗教杂志《教会和国家公报》(Church and State Gazette)转载了这个故事,赞美阿卜杜尔梅德耶德“对一个信奉基督教的国家给予深切同情”,是一位“代表着大多数伊斯兰民众”的统治者。 文章进一步表达了这样的期望:“希望培养所有具有普遍人道的善举中蕴含的这种关怀之情,并在基督教和伊斯兰教的信徒中长期保持下去!” 6年后,在克里米亚半岛战争中,当一些英国人开始质疑一个信仰基督教的国家去援助一个穆斯林国家遏制俄国野心这种做法是否妥当时,另外一些人则证明了人们真的不曾忘却那些“具有普遍人道的善举”。

尽管如此,当时的新闻头条还是对阿卜杜尔梅德耶德备加赞誉。 1847年4月21日,《尼纳卫报》(The Nenagh Guardian)宣称“爱尔兰人民遭受苦难,土耳其给予同情”。而在四天前,都柏林的《民族》(The Nation)杂志曾发文称赞“苏丹与爱尔兰人民”之间的友谊。 就连一向谨慎保守的伦敦《泰晤士报》也在那天宣称苏丹对爱尔兰人慷慨施援,“令苏丹美誉大增”。 4月23日,英国宗教杂志《教会和国家公报》(Church and State Gazette)转载了这个故事,赞美阿卜杜尔梅德耶德“对一个信奉基督教的国家给予深切同情”,是一位“代表着大多数伊斯兰民众”的统治者。 文章进一步表达了这样的期望:“希望培养所有具有普遍人道的善举中蕴含的这种关怀之情,并在基督教和伊斯兰教的信徒中长期保持下去!” 6年后,在克里米亚半岛战争中,当一些英国人开始质疑一个信仰基督教的国家去援助一个穆斯林国家遏制俄国野心这种做法是否妥当时,另外一些人则证明了人们真的不曾忘却那些“具有普遍人道的善举”。

“似乎有更多的舆论压力指向这样一个论断:苏丹,他并不是基督徒……我们为什么要支持他?等等” 1853年11月,伍尔弗汉普敦的杰克·罗宾逊(Jack Robinson)在写给《每日新闻》(Daily News)编辑的一封信中写道, “我想提醒一些人……当饥荒肆虐爱尔兰时,他的行为与基督徒多么相像。”

当时,阿卜杜尔梅德耶德向爱尔兰捐资1,000英镑是有据可查的。 那么载满粮食的那些船只呢? 这里,要通过编造来扭曲事实就更加困难了。不过,有间接证据表明,苏丹的捐赠可能超过了1,000英镑。

|

| 今天,约有70,000人居住在德罗赫达市区及市郊,其中包括许多定期往返都柏林的人。 作为一个历史上著名的港口,德罗赫达港长期以来深受国外影响,比如快餐烤肉串就是土耳美食中的一种主食。 |

1849年7月21日,美国新闻周刊《阿尔比恩》(The Albion)中有篇文章称:“苏丹起初答应向爱尔兰捐赠10,000英镑,并派些船只运送粮食物资”(加以着重强调)。 还有一个非常相似的故事,《布鲁克林每日鹰报》(The Brooklyn Daily Eagle)在1849年9月29日版第2页刊登了一篇文章“皇家礼节及其影响(Royal Etiquette and Its Consequences)”,其中讲述“在爱尔兰遭遇严重饥荒期间,土耳其的苏丹阿卜杜尔梅德耶德可汗答应捐资一万英镑,并派出载满粮食供给的船只,帮助缓减爱尔兰的灾情”(也加以着重强调)。 在1851年出版的《罗伯特·皮尔爵士的生平和所处时代》(Life and Times of Sir Robert Peel)第四卷中,传记作者查尔斯·麦基(Charles Mackay)做了相同陈述:苏丹打算捐赠10,000英镑,“还有一些用船只运送的粮食供给。” 多年之后的1880年,爱尔兰爱国主义者查尔斯·斯图尔特·帕内尔(Charles Stewart Parnell)(不是英国皇室的朋友)对此事有更详细的阐述: 帕内尔声称:维多利亚派人拦截了土耳其的粮食船只,船只加谷物总价值达6,000英镑。 帕内尔进一步断言,维多利亚根本没有向爱尔兰提供捐助,这让人开始怀疑他所述故事的真实性。 很快,他的错误论断便遭到斥责,而斥责这一错误论断的人正是伦道夫·丘吉尔勋爵(Lord Randolph Churchill)(温斯顿的父亲)。这两个男人持续不断地争吵,成为英国及澳大利亚各大新闻报纸连载的内容。 最近,爱尔兰作家泰德·格林(Ted Greene)在他2006年出版的特刊《德罗赫达在爱尔兰历史中的地位》(Drogheda: Its Place in Ireland’s History)中,作出了一个看似毫无根据的论断:维多利亚“阻挠船只进入,先在考福镇[科克郡]阻止,然后在贝尔法斯特港口再次阻止,但土耳其船只最终还是成功地秘密停靠在德罗赫达港并且发放完食物”(原文强调)。

从“一些载满救灾供给的船只”到三艘船“秘密”停靠在德罗赫达港口,经过多年流传,这个故事已经由阿卜杜尔梅德耶德一个不为人理解的姿态演变为“他除了捐钱还捐助了些食物”,最后又演变为避过英国海关当局,秘密派遣满载粮食的船只隐秘操作。 不管是哪一种,故事的这一篇章都让基尼利心生怀疑。

“这完全不合理。 如果按要求他的捐助金额不能超过女王,而他又想与英国建立更亲密的联盟关系,那他为什么还要冒着得罪盟友的风险秘密派遣那三艘船呢?” 她争论道。

但是,土耳其北部的卡斯塔莫努大学历史系助理教授艾哈迈德(Ahmet Öǧreten)说,如果从一个土耳其穆斯林的角度来看,这种做法是合乎情理的。

“如果你说过要提供捐赠,却只被允许提供一部分,那剩下一部分钱你也不会再收回来,在穆斯林当中,这是一种非常普遍的习俗。 不管以哪种方式,你都会想办法提供全部捐赠。”正准备研究这段历史的Öǧreten说道。 他深信苏丹是出于宗教义务来兑现最初的诺言。关于这一点,在牧师亨利·克里斯默斯(Henry Christmas)1854年撰写的阿卜杜尔梅德耶德传记中也有反映。 “我的宗教要求我必须遵守热情好客的准则。”克里斯默斯援引了苏丹的原话,这是他在回应那些为躲避奥地利和俄国入侵而涌入的波兰和匈牙利难民时说过的话。 这位新教牧师援引苏丹这句话及其捐助爱尔兰的故事为例,说明阿卜杜尔梅德耶德领会了“基督教的真义,并且这位默罕梅登[原文如此]土耳其苏丹所领会的基督教真义超过欧洲任何或所有基督君主”。

在查找爱尔兰和伊斯坦布尔的档案资料后,Öǧreten至少发现有证据表明,苏丹的捐赠金额实际高于公开报道的金额。

这位教授指出:“据奥斯曼档案馆中的一份文件记载,他捐赠了1,000土耳其里拉,而不是1,000英镑。” 文件中还提及一名男子的请求,经证实这名男子正是向苏丹呈递爱尔兰感谢信的那名男子,即这封信的署名人“Mosyo O’Brien”(摩西欧·奥·布莱恩),极有可能就是卢修斯·奥·布莱恩(Lucius O’Brien)先生。 不知是笔误还是翻译时丢了个数字,文件中记录的金额是“1,000里拉”,Öǧreten指出,在当时,1,000里拉要比1000英镑值钱。 按照1847年的汇率计算,一奥斯曼里拉兑1.20英镑,阿卜杜尔梅德耶德的捐资为1,000里拉(相当于1,200英镑),换算成今天流通的货币约为160,000美元。

《1847年的德罗赫达与土耳其船只》(Drogheda & The Turkish Ships of 1847)一文的作者德罗赫达历史学家布兰登·马修斯认为,远方的一位穆斯林统治者如何最终成为德罗赫达编年史中的英雄,这无关捐资数目的多少,而要归结为一系列情形的综合作用,其中包括德罗赫达市的徽标最终采用了星月标志这一巧合事件。

马修斯解释道:“德罗赫达邮船公司是一家私营公司,提供从德罗赫达去利物浦的班轮服务,该公司的标志是一面绿色旗帜,旗帜上的图案为一弯新月的正上方有一颗白色五角星。” 该公司采用了这面旗帜的设计,今天这面旗帜已成为伊斯兰文化遗产的代名词,但它不是来自奥斯曼帝国,而是源于自12世纪末就以星月形图案为标志的德罗赫达市徽。

|

| 1995年,当时的德罗赫达市市长威廉·法兰克(William Frank) 颁发了这块纪念牌匾,并悬挂于德罗赫达酒店入口处,以此公开承认苏丹的援助。当年负责分发救济玉米和小麦的奥斯曼船员可能就住在这家酒店。 |

“1194年,人称‘狮心王’的理查德将这个图案授予了德罗赫达市。”马修斯说道。 第三次十字军东征期间,在一次前往圣地的途中,国王理查德从拜占庭最后一位君主手中夺得塞浦路斯岛后,于1192年起采用这个标志。 最初的标志是将古代拜占庭帝国代表月亮女神狄安娜的新月和代表圣母玛利亚的八角星融合在一起,拜占庭统治者自4世纪以来一直沿用这个标志。 直到14世纪,它才成为伊斯兰教的教徽。

与此同时,1846年至1847年间,爱尔兰的商业粮食进口总量增加了四倍多,从197,000吨增至909,000吨。 一时间,外国粮食大量流入爱尔兰各大港口,而奥斯曼帝国的粮食流经的港口正是德罗赫达港口。 “在1847年大饥荒发生之前,德罗赫达的对外贸易仅限于波罗的海地区的几种货物和美洲的木材。”安东尼·马米恩(Anthony Marmion)在1853年出版的《爱尔兰海港的古代史和现代史》(Ancient and Modern History of the Maritime Ports of Ireland)一书中写道, “可是,自那以后,尤其是最后四年,外国小麦的进口量一直很大,尤其是主要来自黑海附近的玉米。”

历史学家马克·马佐尔(Mark Mazower)在2006年出版的《幽灵之城:萨洛尼卡》(Salonica, City of Ghosts)一书中提到,爱尔兰对外贸易激增也是奥斯曼帝国与欧洲贸易增长的部分表现,其中原因在于阿卜杜尔梅德耶德在坦志麦特改革中设立了贸易部,寻求“与正在经历工业化的西欧经济建立新型贸易关系”。 卡特·沃恩·芬德利(Carter Vaughn Findley)在2010年的专题研究《土耳其、伊斯兰教、民族主义和现代化》(Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity)中发现,在1840年至1876年期间,这一贸易自由化使奥斯曼的出口总值从470万英镑增加到了2000万英镑,而且芬德利还注意到,出口产品主要是“大量的巴尔干半岛农产品”。

通过仔细查阅当时的报纸,马修斯发现,1847年5月,也就是阿卜杜尔梅德耶德公开捐赠的当月,有三艘来自巴尔干半岛地区的船只曾停靠在德罗赫达港口。 其中两艘满载玉米的是“波库派恩”(Porcupine)号和“安恩”(Ann)号,来自塞萨洛尼卡(萨洛尼卡),第三艘“阿丽塔”(Alita)号载满了红小麦,又称“土耳其红麦”,来自什切青,是波罗的海的一个海港,现位于波兰境内。 虽然马修斯并没有据此提出这就是那三艘号称“秘密船只”的邮船,但他确实在心中推测,来自奥斯曼帝国的粮船、德罗赫达邮船公司的星月旗帜以及码头上挤满人群的疯狂场面,当所有这些巧合都汇集到一起时,便为这个故事的流传提供了依据。

“首先,这些船来自奥斯曼帝国,船上配有撒丁岛、埃及和希腊水手,他们非常清楚曼斯曼帝国的这个星月标志。 其次,码头上还有70,000名饥饿的爱尔兰人,他们在找寻工作、食物或逃离本国的出路。 然后,还有这些悬挂着星月旗帜的本地船只,而奥斯曼水手一眼就能认出这个标志。”马修斯总结道。 据他推测,以上这些情形很可能会促成一场水手们自发的人道主义救援,或是出于同情,或是由于看到当地船只悬挂的星月旗后心生一种莫名的亲切感,他们很有可能将部分粮食直接分发给饥饿的爱尔兰人。

“也许他们给了饥民100袋食物? 20袋粮食,够100户家庭食用? 伴随着一些事件的发生,这个故事被写进了我们的口述历史:在这个危机时刻,我们收到了土耳其人民的食物援助。”马修斯说道。

马修斯认为,随着故事的代代相传,有关“秘密”船只和“采用”“土耳其”星月形标志等传说,很可能是心怀感激的市镇官员对这个故事的美化修饰。 据他猜测,这些美化极有可能是在讲述和复述故事时加进去的。在一种以口头传诵闻名的文化中,这些美化便成为了可信的二次创作。正如尤利乌斯·凯撒(Julius Caesar)在他的《高卢之战》(Gallic Wars)一书中写道,比起文字记录,他更喜欢“凭记忆传诵”。

不管真相如何,“大饥荒”这一历史篇章已经永久地记录在绘画作品和石雕作品中,如果土耳其制片人奥马尔·萨勒卡亚的理想顺利实现的话,这个故事还有可能被制作成专题影片。 (见侧栏,反面。)

然而,人们内心深处将永远留存着这样一个无可辩驳的事实:奥斯曼帝国的统治者对爱尔兰人慷慨施援只是出于信仰和悲悯的天性。