|

| ディック・ノルベルグ/ NRBERG DESIGN (詳細) |

| クラエス・ブロデルソン・ローラムは、1622年5月8日に二流貴族の家系に生まれる。父親は一時、フィンランド総督を務めていたこともある。 ローラムは1658年にトルコから戻り、いくつもの重要な官職を経たのち、1674年に男爵となった(肖像画は男爵の礼服姿)。 同年に、ストックホルム・オークションハウスを設立。世界最古のオークションハウスでは、今も取引がなされている。 しかし1680年には、自ら養育に携わったカール11世の寵愛を失い、王が課した罰金の支払いで、財産のほとんどを失った。 その後屋敷(少なくとも5つはあった)に退き、亡くなる1698年にはスウェーデンで最も尊敬される人物の一人となっていた。 |

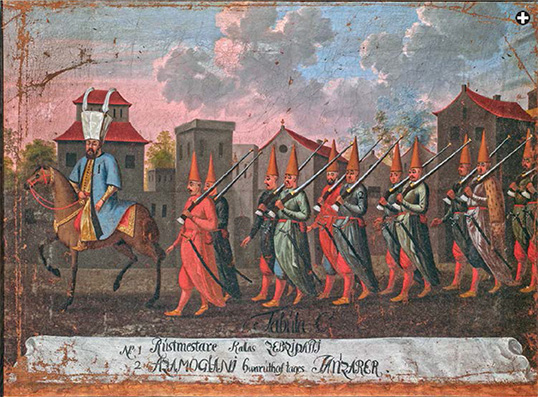

その「増大する帝国」とはスウェーデンのことである。そして「王」はカール10世グスタフ(35歳)、「貴族」は王より6ヶ月年上のクラエス・ブロデルソン・ローラムのことである。 「さらに強大な勢力を誇った帝国」は、イスタンブールに都を置くオスマン帝国を指す。 二つの帝国の間には、

双方が支配と影響力を広げようとしたエリア――ポーランド、トランシルバニア、オーストリア・ハンガリー帝国があった。 1657年のことだった。

1600年代初頭、スウェーデンはバルト地域の大国だった。そして17世紀半ばにはヨーロッパの大国となった。 バルト地域における鉄、銅、木材、タール、毛皮の貿易を支配していたバルト帝国(スウェーデン)は、現在のスウェーデンと、今日のノルウェー、フィンランド、ラトビア、エストニア、デンマーク、ドイツの一部を治めていた。 スウェーデンは17世紀前半にデンマーク、ポーランド、ロシアと戦い、経済的支配を広げていった。 そして三十年戦争におけるフランスとの同盟関係により、デンマークやドイツ諸邦に対抗する戦略的な利益に預かった。 このほか同地域で唯一重要だったのは、バルト海南岸を支配していたポーランド・リトアニア共和国だけだった。

|

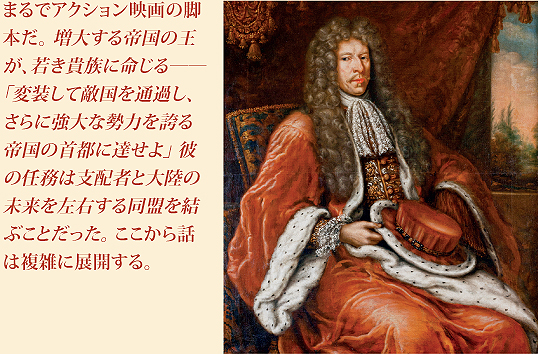

| 1657年9月24日、スウェーデンの大使クラエス・ローラムは、スルタン・メフメト4世の臣下の行列を見た。行列はイスタンブールの街を通り、エディルネに向かっていた。おそらく狩りに向かう道中だろう。 ローラムはこの様子を細かに記し、後にこの行列を描写した20枚の絵の制作を依頼する。 絵にはそれぞれ、人物の役割を説明するスウェーデン語の付記がなされていた。実際に行進した人数はキャンバスでは描き切れないほどの数だった。 最初の絵には、総督と長官、付き添い人が描かれている。 |

1655年、内政に不満を感じたポーランド・リトアニア共和国の貴族は、カール10世に侵攻を要請する。 カールは侵攻したが失敗。 翌年には、スウェーデンは資金を使い果たし、唯一の同盟国、ブランデンブルク=プロイセンの支配者フリードリヒ3世もためらいを見せ始める。 スウェーデンには至急、別の同盟国が必要になった。 確立したポーランドでの優勢と、ヨーロッパの大国としての立場が危ういものとなる。 隣のドイツ諸邦は関心を見せず、ロシアやデンマークとの関係も良好でなかった。 唯一の頼みはトランシルバニア――オスマン帝国の従属国で、実権を握る王子の野望はすでにイスタンブールで混乱を巻き起こしていた。

スウェーデンとトランシルバニアは、時によりさまざまな理由で、同じ国を相手に戦った。どちらも三十年戦争では間接的な同盟国としてトルコに加担した。 カール王は、こうした背景は、同盟に応じるに足る理由だと考えた。 トランシルバニアの軍事援助と引き換えに、カールはトランシルバニア公ラーコーツィ・ジェルジ2世に、不特定のポーランド領と、ポーランドの君主を名乗る権利を約束した。 トランシルバニアの大半はすでにラーコーツィのものであり、これに加えてポーランド南部の一部を手に入れ、王冠を獲得すれば、彼の権力は大きく拡大したはずだ。

|

| ヨハン・カルマーが1962年に作成した地図を元に作成。 |

当時トルコは非常に不安定な時代にあった。 長年ヴェネツィア共和国と戦っていたが、最近になって敗北が続いていた。 東はペルシャ、西はオーストリア・ハンガリー帝国とも不穏な状態にあった。 ロシアと争いが勃発する可能性も常にあった。 オスマン帝国政府内の派閥は、国の支配権をめぐって対立し、アナトリアの反乱も帝国の心臓部を不安定にした。 トルコの北の国境で、独立心の強い君主が支配するトランシルバニアに勢力を拡大されては、オスマン帝国も困る。

イスタンブールでは、キョプリュリュ・メフメト・パシャが1656年に大宰相に就任。オスマン帝国の名目上の支配者であった当時15歳のスルタン・メフメト4世の母に代わり、王の摂政を務めた。 メフメト4世の母も祖母も摂政としての能力に欠け、オスマン帝国の支配力を下げたとの非難を受けていた。 大宰相としての任命を受けたキョプリュリュは、国を安定させ、国を導く意欲にあふれていた。

|

| 3枚目に登場するのは、「アザモグラニ」という階級で、このグループから下士官率いる「イェニチェリが徴兵された」。 イェニチェリはプロの兵隊であったが(有償で、結婚も自由)、彼らは皇帝に一生を捧げる奴隷でもあった。 ローラムの記録によると、パレードは何時間も続いたが、最後近くに皇帝が通るのを見に来たのはわずかな観衆だったようだ。 |

こうしたチェスのような政治的背景で、カール10世はクラエス・ローラムを起用。大使としての役割に十分ふさわしい人材であった。 ローラムはスウェーデンのウプサラ大学卒業後、オランダのライデン大学で学び、語学力を鍛え、旅をしながらヨーロッパの政治を学んだ。 1645年、20代前半の彼は、デンマークが三十年戦争の舞台から撤退するに至った交渉に参加。 20代後半から30代前半には、不動産に専念し、家庭を持ち、生涯取り組んだ法務について、最初の原稿を書き上げる。 カール10世が即位した1654年、王はローラムを公務に登用する。1656年5月には、ポーランドの都市ポーゼン(現在のポズナン)の民政長官に任命された。 この時カールはローラムをプロイセンのフラウエンブルクの司令部に呼び、ローラムはそこでトルコ派遣について知らされる。

|

|

| 上、下: BRIDGEMAN ART LIBRARY |

| 上: 1654年に即位したカール10世グスタフは、バルト海周辺の領土を掌握する意欲のもと、スウェーデンの勢力拡大にすぐさま乗り出した。 上: メフメト4世は、1648年、6歳にしてオスマン帝国の皇帝となった。ローラムのイスタンブール訪問中に17歳になった。 1687年までの30年王位に就いた。 |

ローラムの任務は、大宰相を(よってオスマン皇帝を)説得して、スウェーデンとトランシルバニアの同盟を承認してもらうことだった。 両国は実際、1656年はじめに同盟関係にあったが、トランシルバニアが考えるポーランド侵攻を正当化するには、トルコの承認が必要だった。 ローラムは、トルコに従属していたコサックとタタール人に停戦させ、ポーランド王への支援を請わなければならなかった。 その後の同年にローラムの伝記を出版したステン・ウェステルベルグは、「その代わりとして何かを提供する権限はローラムに一切与えられなかった」と記している。 さらにひどいことに、ローラムは、スウェーデンとトルコの直接の同盟関係を模索してはならないとの命令を受けた。 「要するに不可能な指示を受けたのだ」とウェステルベルグは述べる。

それだけだったのだろうか? カールがラーコーツィにポーランドの王位を与えるとは、矛盾してやいないか――というのは、ポーランドの貴族は、カールがポーランドをすでに支配していた一族の分家出身であることを理由に彼を王位に招いたことがあるからだ。 おそらくカールは、軍備の増強を願うラーコーツィの必死の野望を利用したのだろう。深刻な結果を招くことなく、約束を撤回できるはずだと。

イスタンブールでは、ヨーロッパやアジアの主要国の大使が、ローラムの任務を注視していた。任務について情報が漏れたのだ。各国の大使らは、2つの大国が、それぞれ弱点を増やしながらも、協力を通じて国力を回復させるかどうかを見届けようとした。

ポーランド・リトアニアの征服はさておき、スウェーデンとトルコは、たとえ間接的な同盟関係だったとしても、地域における両国の立場とヨーロッパの大国としての立場を強化することができた。 それは、後の直接同盟関係を導く道を開くものでもあった。直接の同盟関係があれば、オスマン帝国がやがて東ヨーロッパに進出し、両国が国境を隔てるようになっても対立は防げる。

トルコの承認を前提に、ラーコーツィのトランシルバニア軍は1656年12月にポーランドに進入。ラーコーツィが明白な許可もなくスウェーデンやトルコに侵攻を密かにそそのかされたとは考えにくいが、事実、ラーコーツィは大宰相キョプリュリュの思うつぼだった。 キョプリュリュの意向次第では、事前に承認を取り付けていないとしてラーコーツィを退任に追い込み、より従順な支配者を置くことができるのだった。

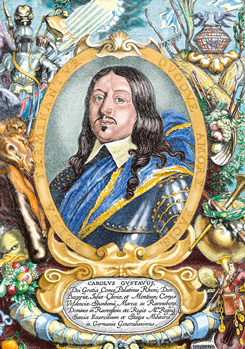

このような内情がわかるのは、ローラムがこの任務について詳しい記録を残しているからである。 日記や、カール10世への報告、その他文書に注釈を付けたものが、スウェーデン国立図書館に収蔵されている。かつての機密外交文書や書簡は、ストックホルム外の公文書館に収められている。 その中で最も興味深いのが、絵入りの記録だろう。 当時のオスマントルコを伝える20枚の大判の絵である。 ローラムが制作を委託し、今はストックホルムの北欧博物館に収蔵されているこれらの絵は、1657年に皇帝が成年に達した際に行った臣下の行進を描いたもの。ローラムは、9月に行われたと思われる行進について、カールへの報告の中でこう記している。 「法律により、古代帝国の拠点、アドリアノープル(現在のエディルネ)に足繁く通い、遠征を行う義務がある」 (名目上の皇帝にとって、遠征とは毎年行う狩りのことだったようである。)

ローラムの旅は1657年2月22日、予定より約7ヶ月早く始まった。カールへの報告ではまず、シュテティン(現在のポーランド、シュチェチン)で次の指導を待っていること、友好的でないドイツ、オーストリア、ハンガリーの領土を安全に通過できるよう、外交パスポートを要請したが回答が欲しいとの内容が記された。 ローラムは、冒頭文をこのように結んでいる。「これらの理由、ならびに陛下ご自身が一番よくご存知の理由により、シュテティンに留まる必要があった。」 だが外交パスポートの取得には、不思議と時間がかかっていた。理由は、三十年戦争でスウェーデンとトルコ両国が戦った国を通過するためだと思われるが、オーストリアとハンガリー、ドイツの一部が、スウェーデンよりもポーランドに味方していたことも要因であった。

|

| 断片的だが、「学んだものが召集される」と記されている。 他の絵では、この行列に、衛兵の隊長、歩兵、将官、伝令、従者、20組の水運搬人などが続く。 この絵の隅には、画布の裂け目や、切り取られた形跡が見られる。 このシリーズが誰によって、いつ、どこで描かれたかはわからない。 芸術史学者は、ローラムの絵を、オスマン帝国臣下を独自に描写した作品であるとするが、謎も多い。 絵が制作された日付や場所のメモ、サインが残されていない。 スタイル的にはトルコやその他イスラム系細密画に近いが、細密画に似ているというよりは、独自性が濃いといえ、街の風景も極めて空想的。イスタンブールの有名な建物とも似つかず、ヨーロッパ風に見えるものも多い。 |

オーストリア、ハンガリー、ドイツの支配者は、ローラムがトルコに派遣された理由を知らなかったが、同盟を結ぶであろう両国のやりとりが自国の利益にならないことはく想像に難くない。 また、ラーコーツィ王子がスウェーデン以外の国にも同盟を打診していたこともあり、オーストリア、ハンガリー、ドイツは、トランシルバニアが関与し、自国に敵対的な事態が進行中であることを疑っていた可能性もある。 このように、すでに外交任務でトルコに派遣されたこと、トルコに到着しなければスウェーデンの敵国を利することになることが噂で広まっていたため、ローラムは今後「匿名で」旅をすると述べている。

ローラムは追跡されないように、実際とは異なる出発日や嘘の旅程を触れ回った。 ドイツのドレスデンに近づく様子の記述では、彼の警戒心がよくわかる。「(嘘の旅程)にもかかわらず、行き先で厳しい尋問をうける可能性があるので、あえて通過するのはよそう」とし、迂回した。 さらにローラムは、「国内の旅人から金品を奪う」追い剥ぎや兵士を警戒したと記すと同時に、「どちらにも襲われそうになったが、プラハから四頭立て馬車に乗り、全員が完全に武装していたため、われわれに近づく勇気がなかったようだ」とした。

にもかかわらず、スウェーデンの大使が変装して旅しているとの噂が広まっていることが、ローラムの耳に入る。ドレスデンを迂回することで追跡を免れていたわけではなかった。 常に警戒していたローラムは、問題を回避するためにいつでもルートを変える用意ができていた。 現在のスロバキア付近を通過する時は、特に険しい山道を進んだ。後に当時のことをこう記している。「考えるだけでも恐ろしい道で、身の毛もよだつ。」 その後、ポーランド領では、「我々が特命大使なのか、到着が予想されるスウェーデンの特命大使は間もなくやってくるのかなどと意味ありげに質問する」郵便局長に遭遇した。 郵便局長のせいで旅程は何時間も遅れたが、ローラムは最終的に、商人であると納得させる。 また、5人の騎兵に追われたこともあった。 彼らが道端の宿に泊まると、騎兵はそのすぐ外で夜を明かし、侵入すると脅した。怒った宿の住人は翌朝騎兵を撃退した。

|

| 3人の騎手(題辞には6人と書かれており、ローラムの記録では8人ともなっている)は、馬の尻尾の皇帝隊旗(unkiaraltetuiu)を持ち、その後ろには、「あらゆる階級の僧侶」、馬屋番、そして「コーランが収められ」旅行中に皇帝が礼拝に使う「小さな祭壇」を運ぶラクダが続く。 背景には、壁、ドーム、ミナレットが描かれているが、実際にこれらを見たことがない人物が描いたと思われる。だが衣装やパレードの描写は基本的に正確とされる。 |

オスマン帝国の領土、シリストリアに近づくと、ローラムはすぐに外交能力を発揮した。 ローラムの記録によると、現地の総督は「最初は荒っぽかったが、私が異議に対して正しく返答したことがわかると、態度を軟化させた。」 ローラムは、好意的な関係が結べるような受け答えをするために、文化背景や人の心理の読み取り方を心得ていた。 彼は、総督が仲間に話す様子をこう記している。 「スウェーデンの兵士が評判なのも納得がいく。この若者を見よ。なんと堂々たる話しぶりだ。今や『どうして髭を伸ばさないのか』などと冗談さえ言うようになった。」

ローラムは、1657年5月14日にコンスタンティノープルに到着した。大宰相キョプリュリュ・メフメト・パシャとの最初の謁見は、その3日後に行われ、5月19日にはキョプリュリュと皇帝に接触した。 その頃、ラーコーツィと彼の軍隊はすでにポーランドと4ヶ月近く戦っていた。だが、オスマン帝国はスウェーデン軍とトランシルバニア軍がポーランド・リトアニアの大半を支配していたわけではなく、どちらの軍も無傷であることを知っていた。 また、ロシアが1656年7月にスウェーデンに宣戦布告し、行動に出た可能性があるが、その計画は明らかではなかった。 このため、ローラムはこの謁見で、スウェーデンとトランシルバニアの同盟関係にオスマン帝国の承認を得ることができなかった。

ローラムは5月20日も陳情を続け、儀礼上、次回はイスラム法の判事、ムフティーを訪れることが決まった。 だがムフティーは会合を拒み、「自分は着任したばかり」で、「この件について調べてから連絡する」との通知があるのみだった。 ローラムはさらにこう記す。「つまり、ムフティーは私が贈り物を用意してこなかったことを知っていた。だから陛下の手紙と好意を受ける名誉に値しなかったのだ。」 こうしたやり取りや、以後のやり取りでも明らかなように、ローラムに、外交上習慣となっていた贈り物の用意がなかったことはともかく、オスマン帝国の役人はスウェーデンとトルコの同盟を単に支持していなかったことがわかる。

5月21日、ローラムは、再び宰相と謁見できることを知らされる。 二人は翌日、非公式な場で会合した。宰相はトルコはすでにポーランドと同盟関係にあり、「スウェーデンと陛下が新たに同盟を結ぶことで、昔からの友好関係を破棄するのは間違いだろう」と指摘した。 ローラムは説明する。「これについて宰相に異議を唱えた。陛下が提示した友好関係は今に始まったことではない。グスタフ王の時代に始まり、クリスティーナ女王も引き継いだ意向だ、と。」 議論は続き、ついに宰相は「すべての点について、陛下の望みをとりまとめる約束」をした。そして宰相は文書をすぐに作成する約束をした。 ローラムは成功は近いと確信していた。

|

| 歩兵に続き白馬にまたがる狩猟兵の長、スルタン・メフメト4世は、実年齢の17歳よりも老けて見える。 この 行列に宰相キョプリュリュの姿はない。 |

そして5月27日を境に事態が激変する。 ローラムは、伝令から宰相の知らせを受ける。別のスウェーデン大使が来る予定で、トルコの決定はその大使が到着するまで延期するというのだ。 カール王は、ローラムの一行がトルコに入る前に襲われたと心配し、ローラムに気づかれないように別の大使を派遣したのだった。

ローラムは不安になった。 宰相はまもなくヴェネツィア共和国に出発し、軍事行動を指揮する。ローラムは彼が戻るまで動きはないことを知っていた。 だがこれには何ヶ月もかかる可能性がある。 もう一度謁見を求めたが、返事はなかった。

この時点で、ローラムの報告書は個人的な話ではなく、オスマントルコの現状や、スウェーデンが最後に大使を派遣した1634年以降の流れを説明するようになり、実に20ページ以上が割かれた。 その語り口は興味深く、洞察に富んでいた。とくに批判的な意見や軽蔑的なコメントがないことが特徴的で、ローラムが文化の違いを否定的に捉えずに文化を考察できたことがわかる。 伝記を書いたウェステルベルグは、「最も印象的なのは、彼に偏見がなかったこと」としている。 ウェステルベルグはさらに、ローラムが基本的に前向きなことに加え、ユーモア、創意、謙虚な物腰を備えていることにより、新しい情報を偏見なく受け入れることができたと詳述する。 オスマントルコが多文化的な帝国であり、法律や慣習も独自の背景で発展したことを考えると、ローラムのこうした資質は貴重な強みであった。外部の者は、イスタンブールの多言語文化を誤って解釈することもあったに違いない(実際に多かった)。

|

| 皇帝に続くのは、「100人に上る」宦官、特徴的な被り物の鷹匠200人、軍楽隊メフテルハーネ。 この絵も切り取られているようだ。一つの部屋に展示する際に他の絵に合わせて切り取られたのだろう。 ローラムは絵の内容については一切記述していない。絵は彼の子孫がスウェーデンの北欧美術館に1937年に永久貸出ししたもの。 |

だがローラムは、イスラムについて自身の解釈を簡潔にまとめている。その多くが、イスラムを重んじ、宮廷音楽家になったポーランド人のアリ・ウフキから学んだものだった。 ローラムは報告書に中立的な言葉を用いることで、カールがオスマン帝国について知り、イスラム教の良さを学ぶのを助けた。 トルコに関する長い記述は、このように結ばれている。「トルコの現状と、隣国との関係については、以上で十分説明になったことだろう。私の次なる任務は、宮廷で命じられた交渉について報告を開始することであろう。」

そしてローラムは、5月末以降のやり取りや交渉について説明を始めた。 宰相がヴェネツィアとの戦いで留守であったため、次の位の役人である「カイマカム」と交渉にあたった。彼はローラムの努力に対して、時には批判的に、時には協力的に応じた。 そして8月はじめ、ラーコーツィ王子の軍がポーランドで大戦闘に敗北し、撤退中であるとの知らせを受ける。 カイマカムは、イスタンブールにいたトランシルバニアの大使の幽閉を命じ、その後3週間、ローラムは権力者との連絡を絶たれた。 ローラムは、自分もトランシルバニア人と同じ運命にあると心配した――「絶えず同じ目に遭うことを想像していた。」 報告の中で、ローラムはラーコーツィからスウェーデンを遠ざけるようになる。王子自らが招いた結末だと。

翌6ヶ月は不安定な期間であった。 新しいカイマカムが任命された。 ローラムはこの役人の目的は「我々からお金を巻き上げること」だと記している。要するに賄賂だ。 宰相が戻り、ローラムはやがて謁見の機会を得たが、時はすでに出発からほぼ1年が経った1658年の2月20日。 ローラムと一行は、謁見のためにエディルネに渡ってから、スウェーデンに向けて出発することにした。 1657年5月以降、たくさんのことが起こった。 ラーコーツィはもはや誰もが認める支配者ではなかった。国力が大幅に弱体化したトランシルバニアに、トルコ軍が侵攻した。 さらに、スウェーデンとデンマークが1657年8月に戦争を始め、カールはポーランドへの関心を失う。トランシルバニアとの同盟に無関心になったのも言うまでもない。

2月20日の謁見で大宰相は、ラーコーツィ王子は事前に承諾を得ず、したがって、トルコに反旗を翻したのだとローラムに強調した。 ローラムはこれに対し、スウェーデンは自身をイスタンブールに派遣して交渉するなど、トルコの友好国として動いてきたことを説明した。スウェーデンは、ラーコーツィの反乱をそそのかしたわけではないと訴えた。 宰相は口ではローラムに同意したものの、トルコとスウェーデンの協力を拒否する旨を綴ったカールへの手紙を書き直そうとはしなかった。 にもかかわらず、ローラムに対しては、将来的な協力はまだありえると、口頭で(書面ではなく)前向きな返事をするのだった。

帰路は楽だった。 オスマン帝国が用意した外交用パスポートのおかげで、一行はオーストリア、ハンガリー、ドイツを問題なく通過し、外交官として堂々と移動することができた。 ローラムは1658年5月末、スウェーデンの港町イェーテボリに到着する。

|

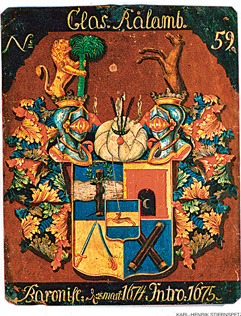

| KARL-HENRIK STIERNSPETZ |

| ローラムの紋章の中央上、ニつの兜の間にあるのが、羽飾りのついたオスマン帝国のターバン。 このシンボルが突出していることは、彼の任務の大きさを物語っている。 |

ローラムはそこでカール王と二度会う。 ウェステルベルグによると、ローラムと王は「トルコ遠征とその他事項について非公式に」4時間会合した。 その後まもなくローラムは、再開されたデンマークへの軍事作戦で任務を賜り、王が1年半後の1660年に亡くなるまで従事した。皇太子カール11世は、父から王位を譲り受けた当時、わずか5歳であった。その後何年も、ローラムは彼の養育に深く関わり、摂政としてスウェーデン統治に重要な役割を果たした。

クラエス・ローラムのイスタンブールでの任務は、はたして成功だったのか、失敗だったのか。 スウェーデンとトランシルバニアの公式同盟をめぐってオスマントルコと行った交渉が成功か失敗かと言われれば、間違いなく失敗であろう。 15ヶ月の努力にもかかわらず、ローラムは手ぶらで帰国した。

もう少し詳しく見てみよう。帰国後も任命を受け、王から末永く信頼されていたことを考えると、彼の任務は大成功であったと言える。 そして、彼が委託した絵の数々―― これらは、完全に記されることのなかった任務を称えるものだったのだろうか。

2004年、イスタンブールのスウェーデン研究所は、これらの絵を調査するためにトルコ・スウェーデン共同研究チームを発足させた。 2006年に出版されたチームの研究結果『スルタンの行進(The Sultan’s Procession)』を編集したカリン・アダール所長は、当時にしては独特な絵だと指摘する。 「図像学的には、ローラムの絵のスタイルに通じるものは何もない。当時の外交官でこのような作品を命じた例は他にない」とした。 その独自性は、絵が行進を記録するためだけに描かれたのではないことを示唆する。 「王に献上したかったのではないか。」ウェステルベルグは述べる。 だが、引き続きこう補足する。なぜローラムは失敗した任務の絵を(しかも記念となるような一連の絵を)王に献上しようとしたのか。 そして王はなぜ、任務を果たせなかった大使と非公式に4時間も会合したのか。 何か事情があったことを伺わせる手がかりがもう一つある。カールへの報告書の冒頭、「陛下ご自身が一番よくご存知の理由により」という謎めいたくだりだ。 同じくらい謎めいているのが、宰相が公式書簡で書いた内容以上の伝言を口頭でカールに伝えるよう要請したことである。これはローラムの記録にも残されている。

任務と同時期に起こった出来事に注目すると、スウェーデンが望み通りの結果を手にしたことは明らかだ。 トランシルバニアから軍力を獲得して、ポーランドに侵攻した。 トルコも、トランシルバニアの直接統治という 目的を果たした。 スウェーデンとトルコが得たもう1つのメリットは、ローラムが大使を務めた約2年間、どちらの国も敵国の侵略行為にさらされることはなかった点だ。おそらく、どちらかを攻撃すれば、もう一方から反撃があるとの懸念があったのだろう。 言い換えると、ローラムの任務は長引いたが、これによりスウェーデン・トルコの協力関係が現実以上にしっかりしたものだと印象づけたのかもしれない。これが、スウェーデンとトルコの利益にとって、ローラムの任務は大成功だったと言えるもう一つの理由なのである。