|

| 文:キャロライン・ストーン |

|

| ブリッジマン・アート・ライブラリ |

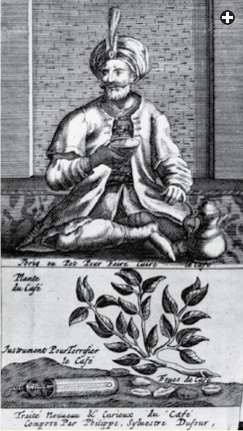

| 1693年に公開されたフランスのイラストには、器からコーヒーを飲む様子とコーヒーを抽出するイブリック、コーヒーの木の枝、豆、シリンダーのような「焙煎器具」が描かれている。 |

エチオピア原産のコーヒーは、おそらく文書として記録が残されるずっと以前からエチオピアで飲まれてきた。飲み方は、アルカフワ・アルキシュリヤというコーヒー豆の殻で作られた紅茶のようなものと、アルカフワ・アルブニヤという豆から抽出したコーヒーとがあった。 豆はただ噛むことが多かった。 だが16世紀の法学者アルジャジリによると、コーヒーはエチオピアから紅海を渡って最初にイエメンにもたらされ、敬虔な信者が夜間の祈りで注意力を維持するために利用したという。 また、一般労働者にとっても、今日と変わらない効力をもたらした。そしてアラビア半島全土に渡って活用されるようになる。

コーヒーが広まるにつれ、この新種の飲み物をめぐって、宗教的に許されるかどうか、「精神に変化を来す」と考えるべきかどうか、健康に良いのか悪いのか、といった議論が繰り広げられるようになった。 コーヒーを禁ずる深刻な動きは、1511年にメッカで始まり、その後何世紀にも渡って繰り返された。 それに対し、宗教学者や医学者は、コーヒーの擁護にペンを走らせた。 こうした議論で生まれた文献では、コーヒーがどのような場所で飲まれたかはほとんどわからないものの、各種の記述によりコーヒーショップが大昔から各地に存在していたことが明らかになっている。 コーヒーとコーヒーハウスについてアラビアでなされた議論の多くが、1世紀も後になって西洋で一字一句繰り返されていること、そして、とくに今日でもコーヒーをめぐって医学的な議論が交わされているのは興味深い。

|

| チェスター・ベティ図書館 / ブリッジマン・アート・ライブラリ |

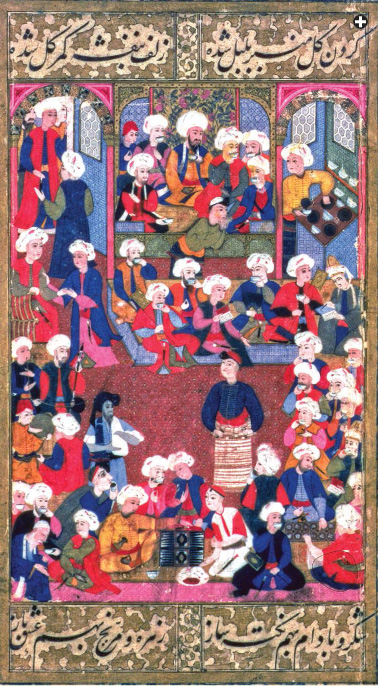

| 細密画と毛筆による16、17世紀のトルコのアルバムには、男性がコーヒーを飲み、バックギャモンをする宴の様子が描かれている。 |

コーヒーショップが急速に拡大した理由の一つにはおそらく、単に味以外にも、コーヒーを淹れる作業がいささか複雑であったことがあるだろう。飲むためには豆を焙煎し、挽かなければならない。 一方、コーヒーショップでは、熟練者がコーヒーを淹れてくれる。

1530年ごろの記述では、イブン・アブド・アルガファーは、1500年代初めには、都市、とくにメッカのグランド・モスクやカイロのアルアザールの中央モスクのそばに多くのコーヒーショップがあったとされる。 コーヒーハウスに直接言及した初期の記述であるが、それ以前の裁判所の裁定でもコーヒーハウスが存在していたことがわかる。 50年後、アルジャジリは著書『Umdat al-Safwa fi Hill al-Qahwa』(コーヒーの正当性を擁護する最大の防衛)で、メディナの人々が家でコーヒーを飲むことを好んだのが普通でない、というようなことを書いていた。 彼はコーヒーがイエメンを出て世界に広がり、まずフカハ(学者)や教師、学生が外で飲むようになり、やがて多くの人々に広まったと説明する。 また、素焼きの器が標準的であったが、紅海の港町ジッダでは、中国の磁器でコーヒーが飲まれていたという。 残念ながら、コーヒーショップやそのオーナーについては記述がない。だがわかったこともある。例えばメッカでコーヒーショップを営んでいた女性は閉店を命じられた。女性は貧困を理由に懇願したところ、ベールで覆えば運営を続けてよいと言われ、そうしたということだ。

コーヒーショップに対して、贅沢や浪費を理由とした苦情はなかったことを考えると、初期のコーヒーショップは中東全土で今でも見られるシンプルなタイプだった可能性が高い。 だがコーヒーを飲む習慣がアラビア半島西のヒジャーズから、シリアへと北に広がるにつれ、この状況は変化する。 シリアでは、富と権力を誇示したい知事らが、優れたコーヒーハウスを都市計画の重要な要素に据えていった。 都市の行政区であるとマハラごとに、少なくとも1軒のコーヒーハウスが建てられた。コーヒーハウスは新たに市場を作る際に、大事な要素とされた。 17世紀のカイロでは、ナイル河沿いの新たな高級住宅開発にあたり、コーヒーハウスが最初に建てられたことが記されている。

|

コーヒーの味とコーヒーハウスは西へ広がったが、そのルートは思いがけないものだ。 レバント地方に赴いたイギリスの商人は、コーヒーを堪能するようになる。最初の記録では、コーヒーハウスはロンドンかオックスフォードで1650年以降にオープンしている。後者のコーヒーハウスは今も健在だ。 そこではイスラム圏のようにコーヒーハウスが社会的に大きな影響力を持っていた。 座席は、ベンチや椅子が片側についた長テーブル。もともと人の隣の空席を埋める習慣があるため、長テーブルは日常会話を生み、社会的な区分をなくする場となった。 (酒場では客が階級の差を超えて交わることはなく、静かな議論もまれだった)

初期のコーヒーハウスは、ペニー(1セント)で誰もが利用でき、新聞を読んだり、会話を聞いたり、たびたび業界著名人の講義も聞くことができたため、「ペニー大学」と呼ばれることもあった。 普段は情報をほとんど利用できない人々に、継続的な教育の機会が得られた。 例えば日記作家、サミュエル・ピープスは、海軍での役職に役立つニュースを集め、科学者や学者など同時代の優れた人々と出会うためにコーヒーハウスに文字通り何百回と通っていたことを記している。

ロンドンのチェンジ・アリーなど他にもビジネス界の人々にとって非常に重要なコーヒーハウスが存在し、後のロンドン証券取引所にも密接に関係していた。 同様に、ロンドンのロイズも1668年にコーヒーハウスを始め、航海する商人の間で人気を博した。

さらにヨーロッパでは、コーヒーハウスのほぼすべてがレバント地方の起業家(一般的にはアルメニア人やシリア人)が設立したものだった。 初期のコーヒーハウスが、ベネチアなど貿易上中東に最もつながりのある都市部に集中していれば合理的であろうが、実際はそうではなかった。 コーヒーハウスはまずヨーロッパ北部に広がったと思われる。とくに1669年にブレーメンに開店するなど、イギリス商人が居留していた港町に広がったようだ。1670年、南北アメリカ初のコーヒーハウスがボストンにオープンした。ロンドンと同様に、商業の中心部に近く、商人や銀行家が主に通っていた。 ニューヨークでも同じ展開を見せた。例えばマーチャンツ・コーヒーハウスは後に、ビジネスマンがウォール街で集う場所となっている。

イギリスとアメリカのコーヒーハウスは、中東の主要都市の大規模なコーヒーハウスとは違い、実用的な場所となる傾向があった。 だがヨーロッパ大陸では別の展開を見せた。 アルメニア人がオープンしたパリ初のコーヒーショップは、「紳士や流行りの人々が行くことを恥じた」簡素な場所であったが、イタリア人がオスマン時代やシリア調のコーヒーハウスを始めるとこの状況は一変する。店内は「タペストリー、大きなガラス(鏡)、絵画、大理石のテーブル、枝上の燭台」で飾られた。 これがカフェ・プロコップであり、現在もレストランとして健在だ。 こうした成功モデルを、大陸のカフェオーナーの多くが真似た。

中東のコーヒーショップと欧米のコーヒーショップには他にも違いがある。 前者は厳格に男性の領域で、コーヒーと紅茶以外のメニューはほぼなかった。 飲み物だけを出す店は(コーヒーと紅茶だけでも)、食べ物を出す店よりも多額の税金が課されたため、西欧のカフェは食べ物も出す傾向があった。 これは、出会いと情報交換の場所としての重要性も高かったが、伝統的なコーヒーハウスとは幾分違った雰囲気があったということでもある。

ベネチアでは、一般的に知られる中で最初のコーヒーショップが1683年にサン・マルコ広場にオープンする。一方、1575年には、市内で殺害されたムスリムの商人が、コーヒー器具を所持していたとの記録がある。 ベネチアはコーヒーハウスに対して、エジプトやオスマン帝国、そしてイギリスの支配者と同じ疑念を抱いていた。それはベネチア政府を説明する作品で以下のように明らかになっている。

この忠告を守り、ベネチアは市内に大人数を収容できるコーヒーハウスを許可しない。 コーヒーハウスは、5、6人しか入らない小さな店とし、2、3人以上が座れる座席は設けない。 座る場所のない客はコーヒーを飲み終えたらすぐに店を出るようにする。

にもかかわらず、ベネチアでは他の場所と同様に禁止が長続きしなかった。 その数年後1720年、現在も世界的な名店であるカフェ・フローリアンがサン・マルコ広場にオープンする。ヨーロッパで女性の利用を初めて許可した店であり、当局には扇動的な政治議論の場とはなりにくいと思われたはずだ。

ウィーンのコーヒーハウス第1号は、1683年のオスマン帝国によるウィーン包囲の直後にオープンした。そしてトルコ軍がコーヒー豆を残したとの話が各所で伝えられている(クロワッサンもトルコの半月をまねて作られた)が、裏付けがとれていない。 コーヒーハウスのオーナーはギリシャ人かアルメニア人だったようだ。ウィーンは確実に、オスマン帝国の影響下にあった中欧諸国の大半と同様にコーヒーハウスが文化的に最も重要な存在となった場所の一つであった。 |

これらすべてがあることにつながっていった。 コーヒー豆はもちろん重要な交易品となったが、さらに重要なのが、コーヒーショップの拡散が社交活動に革命をもたらした点だ。まずイスラム圏で広がり、そして西欧に広がった。

コーヒーショップが出現する前は、友人と会い、会話する公共の場はあまりなかった。 一年を通じて、外は暑すぎたり寒すぎたりするから難しい。 イスラムの慣習では、家ではプライバシーを守ることが求められていた。そのため、富裕層を除いては、男性が訪問者を迎える場合、家の女性をおそらく家の中でもう一つしかない別室に隔離するしかなかった。

|

| メデオ・プレツィオージ / スタプルトン・コレクション / ブリッジマン・アート・ライブラリ |

| 1854年に水彩画で描かれたイスタンブールのコーヒーハウスの様子。座席がランダムに設けられ、コーヒーハウスが様々な職業や階級の男性が交わる場所となっていたことがわかる。 これを描いた画家のアメデ・プレツィオージはマルタで生まれ、40年間イスタンブールで暮らした。 |

また、旅行の際以外で外食する習慣もなかったため、外で当たり障りなく人と会えるレストランのような場所もなかった。 伝統的な会合の場所といえばもちろんモスクであったが、特定の制約があった。 例えば若い男性のグループがくつろぎ、気軽な夕べを過ごす場所とは程遠かった。ついでに言えば、イスラム教徒以外の男性がビジネスを論じるような場所では決してなかった。 モスク以外なら、ハマム(浴場)があったが、ハマムの雰囲気が真剣な議論や話し合いに向いていないのは明らかだろう。

コーヒーショップの登場は、こうした状況を一気に変えた。 コーヒーショップにより、人々が集い自由に話す場が、家でも職場でもないところにできた。社交の輪が広がり、人と知り合い、他では知りえなかった視点で世界の状況を学んだのだった。 西欧にはコーヒーショップに関する記述は多く、最初は旅行者に好まれた。正確に誰がひいきにしたのかはわかっていない。おそらく場所や時期によって異なるのだろう。 地域の小さなコーヒーショップは、同じような地元の客が通ったり、特定のギルドや民族、職業団体のメンバーが利用していた可能性がある。一方、イスタンブールの海岸沿いにあるような大規模なコーヒーハウスは、様々な人々にとってコスモポリタン的な集いの場となった。 フランス人旅行者、ジャン・デ・テヴノーは、17世紀半ばの著作でこんなことを書いている。大げさかもしれないが、彼の観察は当たっている。「ここには宗教、社会的立場を超えて様々な人々が訪れる。そのような場所に入ることを少しも恥じることはない。ただ会話をしにそこへ行く者は多い」

|

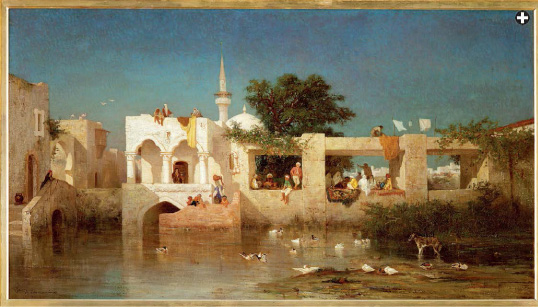

| 匿名 / エリック・レッシング / Art Resource |

| この絵は1856年のもので、トルコ、アンタルヤの水辺のコーヒーハウスが描かれている。現代のオープンカフェに似ている。 |

コーヒーハウスが人気を博したのには、コーヒーの刺激と味わい、心地良い空間と仲間のほかにも理由があった。 コーヒーショップでは、程度の差はあれ常連客たちが各時代の厳しいしきたりから解放されていた。 その頃一般化していたコーヒーハウスの構造は、大きな部屋が一つあり、壁に沿ってクッションのある長椅子が並べられたものであった。個々のテーブルや椅子はかなり後になってから西欧で発達したスタイルである。そして大きなコーヒーハウスになると部屋の真ん中に噴水があった。 会話はプライベートではなく、周りの人も相手になりうる一般的なトピックに発展した可能性がある。文書の記録によると、コーヒーショップでは非公式のセミナーや各地を移動して回る伝道者の説教が行われた。 さらに、大きなコーヒーハウスでは著名な客のためにとっておく高座があるが、それ以外では、常連客は位や富ではなく、店に来た順に着席するのが通常であった。 社会的な規制から自由になるという、非常におもしろい状況が生まれ、今日の「ソーシャル・ネットワーキング」のような、全く新しい側面が社会に備わったのである。

そして娯楽の要素もある。 コーヒーハウスで催されるアトラクションについても多くの記述がある。主なものにはラマダンの夜に行われる語り聞かせがあった。 (今はめずらしいが、テレビシリーズでも放映された)。 初期の書物は、コーヒーハウスの楽しみとして音楽に触れている。また、カイロやシリアのヨーロッパ人旅行者は、あまり乗り気でないような口調で影絵ショーのことを話したりもする。

|

コーヒーを飲む習慣は都市だけのものではなかった。 何の変哲もないコーヒーショップは農村部にもあり、道行く人がいるような場所にならどこにでもあった。 1760年代にアラビア半島を旅していた数学者のカールステン・ニーブールは、現在のイエメンで、バイトルファキーフに向かう道にあったコーヒーショップについてこう記している。

村のそばにあったコーヒーショップで一息ついた。 アラブ人は、だだっ広い田舎で旅人が宿泊できる民宿のようなコーヒーショップのことをモケヤと呼んでいる。 ただの小屋で、藁を編んだ縄の長椅子であるセリールが辛うじてあるだけだった。軽食を用意する余裕はなかったが、コーヒー豆を煮だしたキシェールと呼ばれるものがあった。 この飲み物は、粗末な素焼きのカップで出されたが、気品ある者は常に荷物に陶器のカップを備えているものである。 水が無料で出された。 コーヒーハウスのマスターは、近くの村に普通に住み、毎日店に来て客を待つ。

このようなシンプルなコーヒーハウスは、北アメリカから、最近まではアフガニスタンに通じる道路沿いに存在している。一方イランでは、お茶がコーヒーの代わりに出されていた。 こうした田舎のコーヒーハウスやティーハウスは、村の生活の中心というよりは、旅の客を相手にした商売であった。 20世紀末までは、絵が飾られていた可能性もある。 ティーポットやコーヒーポット、 切ったメロン、水ギセル、花束といった、もてなしを象徴するものが多かった。 語り聞かせがある場合は、剣や銃、馬、冒険のシーンなど、 登場するヒーローを特定するものが描かれた。 風景画には国の史跡があったり、まったくの空想画もあっただろう。

多くの旅行者は、水辺のコーヒーハウスを好んでいたと記している。 テヴノーは、見たものに好印象を保つ傾向があるが、ダマスカスのカフェはどれも美しいと記している。噴水が多く、川辺の木陰で、バラなどの花が咲き、涼しくさわやかな、気持ちのよい場所だったとしている。

ポルトガル人の旅行者、ペドロ・テシェイラは1604年、バグダッドで磁器のカップでコーヒーを飲んだ様子をこう記す。 「こうした場所には主に夏は夜に、冬は日中に通う。 川沿いにあるコーヒーハウスには、たくさんの窓と2つのギャラリーがあり、気持よくくつろげる場所になっている。 コーヒーハウスは町にもあり、トルコやペルシャにもたくさんある」

|

| キャロライン・ストーン提供 |

| 19世紀末のフランスの葉書。モロッコにある田舎のコーヒーハウスの写真である。 |

これは田舎のコーヒーハウスも同様であった。 スウェーデンの歴史家で外交官のアブラハム・ドーソンは、18世紀末、「田舎の、大きな木と蔓格子の木陰に大きなベンチが置かれた屋外のコーヒーハウス」に触れている。

とくにコーヒーハウスが世俗的な農村生活の中心地になっていたオスマン帝国全土では、コーヒーハウスを小川の横に構えるのが好まれた。 一般的に、大きな古木(プラタナスが多い)の陰にあずまやがある。木は丹念に枝を払い、上手に接ぎ木して素敵な天蓋になり、日陰ができる。 アルバニアの世界遺産ジロカストラそばのリボホヴェという小さな町には、小川のそばに立つ大木が、約400年間コーヒーハウスに日陰を作った木として記録されている。木そのものはさらに古く、バルカン地方最古だとも言われている。 |

コーヒーハウスはビジネスとしても投資の価値があった。 最も手の込んだ美しいコーヒーハウスのいくつか、中でもとくにイスタンブールにあるものは、名高い建築家を使ってトルコ兵士が建てた。カルダック・イスケレシの水辺にある国際的にも有名なコーヒーハウスがその一例だ。 これらは、特定のオルタ(大部隊)の部室としても使われ、トルコ兵士の公的財源が減らされたときは、収入も与えた。

オスマン時代の歴史家、イブラヒミ・ペチェヴィが1635年頃書いた書物には、コーヒーハウスが16世紀半ばからオスマン帝国全土に広がった様子を記され、とくにイスタンブールに言及がある。 他の書物にもあるように、彼もまたコーヒーハウスに複雑な反応を示していた。だが、そうしたコメントはコーヒーハウスに対するものではなく、書き手、または書き手が個別に経験したことを表していると感じざるを得ない。 テヴノーはコーヒーとコーヒーハウスを評価し、「フランス人商人は、たくさんの手紙を書かねばならず、一晩中働きたい場合に、夕方にコーヒーを1、2杯飲む」とコメントしているが、ベネチアの「バイロ」(イスタンブールの常任委員)、ジャンフランチェスコ・モロジーニは1585年に偏見的な記述を残している。

この人たちは皆下劣で、衣装も低俗。勤勉さに欠ける。 座ってばかりで、楽しみといえば町や店、道端で黒い液体を飲むこと……耐えられるほどの熱さで、カヴィーという種から抽出したものだ…… 目を覚ます物質が含まれていると言われている。

オスマン帝国時代の作家、エヴリヤ・チェレビの意見はコーヒーに好意的であったが、歴史家のムスタファ・アリ・チェレビの意見は厳しく、1599年にカイロをこう描写している。 「コーヒーハウスには頭のイカれた人であふれているところもある。もっとも狂人の巣窟となっても不思議はないが。」

|

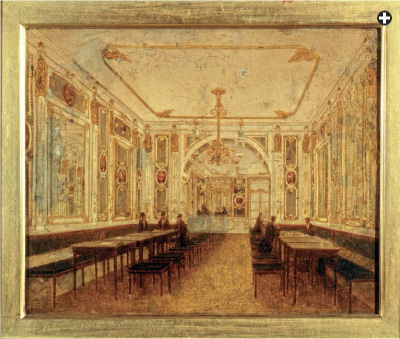

| ミラノ博物館 / Scala / Art Resource |

| ミラノでは、気品あるカフェ・デッリ・スペッチが、トルコのカフェとは違った座席配置を導入したが、テーブルと椅子を追加したものだった。 |

時間の経過と共に、東のフカハと西のカソリック教によるコーヒーの宗教的な是非を問う議論は、東西双方で同じ時期に表明された社会的、政治的懸念に移行する。 コーヒーショップは、本来なら働いているはずの男性(とくに若い男性)の時間を無駄にし、コーヒーハウスで繰り広げられる階級の混合と自由な議論は、不満を煽り社会的秩序を乱すと。

こうした懸念は特に、不満を抱いていた兵士の暴動が問題となっていたオスマン帝国で顕著であった。 イギリスの大使トーマス・ロー卿は1623年、こうした一般認識は完全に誤っており、トルコ兵が「コーヒーハウスでただ不平不満を漏らしている」だけなら、状況はむしろ良好であるとしている。そして、本当に危ないのは、彼らが不満を漏らすことをやめた時だと綴った。 彼の見解は正しい。だが、当局はそのようには捉えていなかった。 イスラム圏ではコーヒーハウスを閉鎖しようという試みが幾度となくなされ、1630年代には、ムラード4世が閉鎖だけでなく破壊を命じた。

|

コーヒーは東方面にも伝えられた。 とくにイランでは、他の地域ほど物議をかもすことがなかった。

イランで最初にコーヒーに言及がなされたのは、16世紀半ばに医者イマド・アルディン・マフムード・アルシラジが残した記述だ。彼の関心は主に医学的なものであった。 だが1602年、謁見に訪れたオーストリアの特使は、コーヒーのようなものに言及している。コーヒーはその後まもなくサファヴィの宮殿でもてなしに使われるようになった。 スペインの特使ドン・ガルシア・デ・シルバ・イ・フィゲロアは1619年の記述で、シャー・アッバスがイスファハンのコーヒーハウスを訪れたことに言及している。ピエトロ・デッラ・ヴァッレやロシアの旅行家フェドット・コトフも同様の記述を残している。コーヒーハウスが社会的に受け入れられている証拠だ。

さらに、イランがオランダ人を通じて大量のコーヒーを輸入していたことを示す記録がある。また、1634年には、イランで販売するための小さな磁器カップの積荷5000個を出荷した記録があり、早期からコーヒーの人気が高かったことがわかる。

ジャン・シャルダンは1686年、ペルシャ「ほか東の場所」への旅行記で、イランのコーヒーハウスをこのように描写している。

広く高い位置にホールを構えた様々な形のコーヒーハウスは、地元の人々が集まり、娯楽を求める場所で、町で最も美しい場所である。 とくに大都市のいくつかは、真ん中に水の入った器がある。 部屋の周りには、場所の大きさに合わせて大体高さ約90センチ幅約90~120センチの壇がある。(中略)早朝に開店し、夕方に最も混雑する。

|

イギリスではチャールズ2世が、1675年の「コーヒーハウス禁止令」で本質的に同様の見解を示している。「怠け者で不満の多い人々がたむろする場所(中略)で、邪悪で危険な影響をもたらし、(中略)誤ったさまざまな噂を生む。 悪意に満ちた、スキャンダラスな話が生まれて広り、王国の平和と平穏を妨げるほどまでになる」

禁止は支配者に不利に働いた。 多くの有徳者(弁護士のカーディーや学者、学生、商人、書記)が、ヨーロッパ人が少なくとも二の次としていたコーヒーを欲しただけでなく、人と会い、会話する場所を欲しがった。窮屈な家の延長として、友達に安価な娯楽を提供する手段として、なじみの公共の場でくつろぐためにコーヒーハウスを必要としていた。 チャールズ2世の禁止令は失敗に終わった。ムラード4世は結局コーヒーハウスの文化を、90キロ離れたブルサに移した。 兵士で学者のカティプ・チェレビは1640年頃にこの過程を記している。皮肉にも彼自身コーヒーを飲みながら穏やかに急死した。

|

| メデオ・プレツィオージ / スタプルトン・コレクション / ブリッジマン・アート・ライブラリ |

| コーヒーハウスは1650年ごろにイギリスで人気となった。上の絵はロンドンのコーヒーハウスで、

1600年代末に匿名の画家によって描かれたもの。 |

|

| ロンドン博物館 / Art Archive / Art Resource |

| 小さい硬貨は少なかったので、多くのコーヒーハウスがこのようなトークンを発行していた。 |

旅行者は繰り返し何百ものコーヒーハウスやコーヒーショップに触れた(カイロのような大都市には数千ヶ所もあったとされている)。地方の小さな町にさえ、たくさんあった。 エヴリヤ・チェレビは1670年に著した『Seyahatname』に、コーヒーハウスをはじめ、他の目立った建物を列挙している。 例えば『A Journey to Berat and Elbasan』では、ベラトに触れている(現在はアルバニア)。

バザールの近くには6つのコーヒーハウスがある。それぞれが偶像を祀った中国の寺院のような絵や装飾が施されている。 いくつかは、町を流れる川のほとりにある。 ここでは水浴や魚釣りに来る人もいれば、宗教的なことや世俗的なことを友人と語るために集まる者もいる。 知識が豊富な詩人や学者、作家が集う。 彼らは礼儀正しく上品で、知性に富み、成熟していて、信仰よりも酒盛りを好む。

彼が言及する美学は、コーヒーハウスの名店が持つ魅力的な側面でもある。 イスタンブール、ダマスカス、カイロなどでは、コーヒーハウスごとに独特の「風情」があることが多かった。 ノーベル賞を受賞したナギーブ・マフフーズが好んだとされ、詩人や作家が大事にした憩いの場、フィシャウィーには、伝統的な家具やアラベスク装飾がそのまま残されている。ザフレト・アルブスタンも昔の風情を残しているが、こちらは知識人よりも観光客に人気だ。

対照的に、チュニスのメディナにあるムラベートは、前述の壮大なインテリアと正反対だ。 実に簡素で、白塗りの壁に赤と緑の柱、壁に沿ってマットのついた石の寝椅子が備えられている。その穏やかな雰囲気は、訪れる者をアラビア半島にあったコーヒーそしてコーヒーハウスの起源へ誘うかのようだ。

|

キャロライン・ストーン(stonelunde@hotmail.com)は、ケンブリッジとセビリアの両方に拠点を置く。 最近では、極北の地における中世アラブ人の記録をポール・ルンデと共に訳した『Ibn Fadlan and the Land of Darkness』が、2011年にペンギン・クラシックスから出版されている。 |