は、 イタリアの作曲家、ジュゼッペ・ヴェルディの生誕200周年にあたる。その代表作「アイーダ」は、いつの時代においても最も人気のあるオペラのひとつだ。 古代エジプトを舞台とする「アイーダ」は、イタリア、ベローナにあるローマ時代の巨大な円形競技場や、エジプトのルクソール寺院をはじめ、世界各地の大小さまざまなオペラハウスで上演されている。上演回数は文字通り何千回にも上る。 だが、「アイーダ」の成功までの道のりは、意外にも紆余曲折に満ちたものだった。

は、 イタリアの作曲家、ジュゼッペ・ヴェルディの生誕200周年にあたる。その代表作「アイーダ」は、いつの時代においても最も人気のあるオペラのひとつだ。 古代エジプトを舞台とする「アイーダ」は、イタリア、ベローナにあるローマ時代の巨大な円形競技場や、エジプトのルクソール寺院をはじめ、世界各地の大小さまざまなオペラハウスで上演されている。上演回数は文字通り何千回にも上る。 だが、「アイーダ」の成功までの道のりは、意外にも紆余曲折に満ちたものだった。

1863年からエジプトを支配していた副王(ヘディーブ)パシャは、1869年のスエズ運河開通祝賀行事の費用を出し惜しむつもりは毛頭なかった。実際、千人もの国賓をもてなすために、多額の費用がかかった。 臨席する中で最も高名なフランスのウジェニー皇后の滞在用に、特別に建てたゲジラ宮殿に注いだ資金は間違いなく相当なものだった。 この機会にカイロに設けた新市街の建設にも莫大な費用をかけた。ガス灯の並ぶ大通り、美しく整えられた庭園、そしてカイロ初のオペラハウス――新市街は、ジョルジュ・オスマンが改造したパリ市街がモデルだった。 「わが国はもはやアフリカではない。ヨーロッパの一部である」と信じた副王は、スエズ運河が世界史の針路に変化をもたらすこと、少なくとも世界貿易のあり方を変えることを確信していた。

|

| BRIDGEMAN ART LIBRARY |

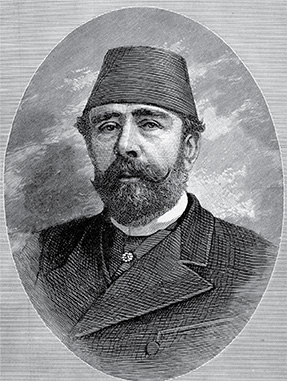

| 「我が国はもはやアフリカではない。ヨーロッパの一部である」という言葉を残したエジプトの副王イスマーイール・パシャ。スエズ運河開通に合わせてカイロに新市街を建設し、絵に描いたような上流文化を体現させた。 かの有名なミラノ・スカラ座をモデルとしたオペラハウスは1869年に彼によって落成され、そのこけら落としをジュゼッペ・ヴェルディ(一番上)のオペラ「リゴレット」が飾った。 このような名誉にもかかわらず、ヴェルディは当初イスマーイールの依頼を断った。海を怖がったヴェルディは初演にも立ち会わなかったのだ。 |

だから祝賀行事は、この世で最も壮大で格調高いものでなければならなかった。 さらに開通式の祝賀音楽を、著名なイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディに委託した。これ以上の贅沢などありえるだろうか。

悲しいかな、ヴェルディはこの話を喜ばなかった。 彼の返事は礼儀正しかったものの、きっぱりとしたものであった。 「誠に遺憾ながら、この名誉あるご依頼を辞退しなければなりません。現在多忙である上に、行事用の楽曲を作ることは、私の制作本意に沿ったものではないからです」

だが副王はヴェルディの事を忘れてはいなかった。 1869年11月初旬、イスマーイールの深紅と白、金色で飾った新しいオペラハウスは、ヴェルディの作品の中で最も人気の高いオペラ「リゴレット」で幕を開けた。 著名なイタリア人キャストと、ヴェルディの弟子で親友でもあるエマヌエレ・ムツィオが指揮するスカラ座の演奏家61人により演じられた「リゴレット」は大成功を収めた。 オペラハウスそのものも大好評を博した。 イスマーイールが贅を尽くして建てたオペラハウスは、ウジェニー皇后をはじめ臨席した王たちに「リゴレット」の素晴しさに劣らぬ深い感慨を与えた。 黄金に彩られたロイヤルボックスや、きらきらと輝くシャンデリアで装飾を施したその空間は、まさしく皇后、そして王、副王にふさわしいものだった。 この時イスマーイールは、エジプトの栄華に捧げる世界初のオペラを夢見ていたのかもしれない。 他にはとって代わる者のいない、偉大なヴェルディの制作した新しいグランドオペラを。

思いのほか、イスマーイールの願いは程なく実を結ぶ。 1871年のクリスマスイブ、副王のオペラハウスでは、舞台の幕開けと共に、息を呑むほど輝かしい古代エジプトの栄華が披露された。 当時最も壮観なオペラ「アイーダ」がカイロで封切られた。

|

| BRIDGEMAN ART LIBRARY |

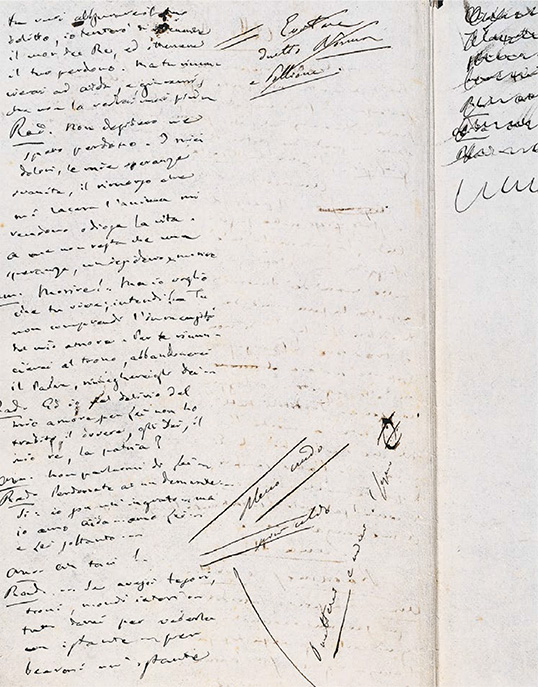

| エジプト考古学者でエジプト考古局の長官オギュスト・マリエットが書いた、奴隷のエチオピア人少女の話に感銘したヴェルディ。これをきっかけに彼の心境に変化が訪れた。 |

いったい何がそうさせたのだろうか? 祝賀音楽など書きたくなかったヴェルディが、エジプトのために大規模なグランドオペラを制作する気持ちになったのはなぜか。

様々な理由があるにせよ、ヴェルディが「アイーダ」の物語を高く評価したというのが本当のところだろう。

「アイーダ」にはあらゆる要素が詰まっていた。 捕虜となった美しい王女アイーダ、王女を愛した野心的な将軍ラダメス、そして祖国への愛はラダメスへの愛をしのぐと娘に約束させたアイーダの父アモナスロ。 さらに、ラダメスへの愛のためにアイーダを敵視した嫉妬深い権力者、王女アムネリスの存在。19世紀の舞台に合わせて実現した豪華な古代エジプトの舞台演出も、「アイーダ」の魅力をゆるぎないものにした。

「アイーダ」を完全に理解するためには、副王がパリ万国博覧会のエジプト展開幕に臨席した1867年から話を始める必要がある。 副王イスマーイールは1840年代にパリのフランス幕僚大学に留学経験があった。けれども1867年のパリはその時に比べ、大きく様変わりしていた。 セーヌ県知事のジョルジュ・オスマンは、皇帝ナポレオン3世の構想に沿って都市改造を遂行。曲がりくねった中世の路地を取り壊し、ガス灯が並ぶ大通りに変貌させた。主要な交差点は新たに美しい建造物で飾った。 中でも最も美しく、そしておそらく巨額の資金が投じられたのが、不朽のボザール、オペラ座だろう。 1867年の時点でオペラ座の建設は終わっていなかったが、その見事な外観はすでに感嘆と称賛を予想させるものだった。

オペラ座ができる前、パリの芝居好きはペレティエ劇場に集まっていた。 副王イスマーイールもその一人で、8月19日には、ヴェルディによる当時最新のオペラ「ドン・カルロ」を鑑賞している。 これが彼にとって忘れられない舞台となる。 ヴェルディの力強い音楽に心を打たれたのか、それとも贅沢な舞台セットと衣装のせいか、運命に呪われた若き王子への同情からか、イスマーイールはたちまちオペラの虜となり、中でもヴェルディの作品は格別気に入っていた。

|

| BRIDGEMAN ART LIBRARY |

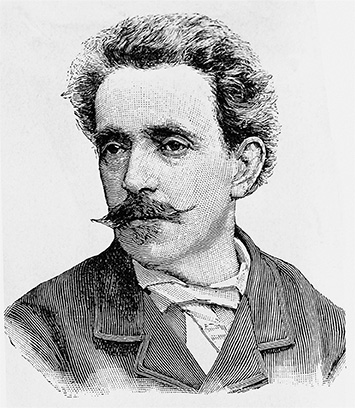

| 1870年6月、ヴェルディと舞台監督のカミーユ・デュ・ロクルはフランス語で台本を作成した。 写真は第4幕のもので、欄外の注はヴェルディの妻、ジュゼッピーナが書いている。 |

カイロに戻った副王は、オスマンがパリを改造したようにカイロを改造する計画で頭がいっぱいだった。 イスマーイールの構想は、広い大通りを敷き、新しいイスマイリアの街が旧市街のエズベキヤ・ガーデンと接するところに、エジプト初、ひいては中東初のオペラハウスを建設しようというものだった。

パリから戻ったばかりのイスマーイールにとって、オペラハウスはその時代を反映した文化の象徴だった。 オペラハウスがなければ、カイロはヨーロッパの主要都市として見なされない。 ヴェルディのオペラが数々初演を果たすミラノ・スカラ座のようなオペラハウスがあれば完璧なはずだと。

イタリアの企業アボサーニ&ロッシは喜んでこの案件を引き受けた。そしてウジェニー皇后らをもてなす「リゴレット」の開幕の夜に間に合うよう、みごとに竣工を果たしたのだ。 はたしてカイロのオペラハウスは観劇に来た者全員が息を呑むほど壮麗なものになった。 中でも一番喜んだのは、他ならぬイスマーイールだった。この時の、エジプトを舞台としたオペラを必ず実現させるという彼の決意は、これまで以上のものであった。

だが問題が一つ。 オペラにはまず、ストーリーが必要である。

その原作は意外なところにあった。

エジプトで「マリエット・ベイ」との異名で知られるオギュスト・マリエットは、作曲家を名乗ったことは一度もない。 劇作家でもない。 それどころか、考古学者として多くの業績を残し、1858年にエジプト考古局の長官に任命された人物である。 35ヶ所で発掘活動を監督し、発掘品の保存を訴え、エジプト考古博物館の館長となったマリエットは、古代エジプトの栄華に心を奪われていた。 マリエットはさらに、古代エジプトの物語の著作家でもあった。奴隷のエチオピア人少女とエジプト王女、そして二人が愛したエジプト人将軍の物語である。 マリエットをはじめ多くの人々にとって、この「アイーダ」は副王が望んだエジプト歌劇の題材として完璧だった。

マリエットが、1868年に脚本家であり舞台監督であるフランス人の友人カミーユ・デュ・ロクルをエジプトに案内した際、彼にこの物語を見せたかどうかは定かでない。 だが、デュ・ロクルが1869年12月にジュネーブのヴェルディを訪れたとき、この物語をオペラにするというマリエットの案を鮮明に記憶していたことは確かである。

デュ・ロクルとヴェルディは「ドン・カルロ」を共同制作して輝かしい成功を収めていた。再びヴェルディと共に新作を手がけたいと願っていたデュ・ロクルは、よさそうな原作がある度に、何かとヴェルディに打診していた。 その12月、デュ・ロクルはエジプト副王から委託された、古代エジプトを舞台としたオペラをヴェルディに提案する。 だが当時ヴェルディは他のことで忙しく、興味を示さなかった。 翌年3月にデュ・ロクルが再びこの話を持ちかけた際も、興味を示さなかった。

この頃、カイロの「リゴレット」の上演からすでに1年以上も経っていたため、イスマーイールは気が気ではなかった。 すぐにでも新しいエジプトオペラに取り掛からなければならない。 そしてデュ・ロクルとマリエットに、これ以上待つ必要はないと命じた。 ヴェルディが忙しくてでき’ないのであれば、他の誰かが作曲してくれるだろうと、シャルル・グノーやリヒャルト・ワーグナーの名前を挙げた。

マリエットはこのことをすぐにデュ・ロクルに伝えた。ヴェルディがチャンスを逃し、他の作曲家の手に渡ることを心配したデュ・ロクルは、マリエットに「アイーダ」のシナリオを1部分けてくれるよう頼んだ。 23ページのシナリオを4部持っていたマリエットは、1部をデュ・ロクルに送った。 そして5月14日、このシナリオはデュ・ロクルからヴェルディの手に渡った。

古代エジプトを舞台としたオペラという構想もさることながら、 強烈な登場人物と高潮なドラマを完備した実物のシナリオが功を成した。 今回ばかりはヴェルディも心が動かされた。

5月26日にはデュ・ロクルに「見事な出来だ」との返事を寄せている。「物語の舞台設定も素晴らしいし、斬新ではないにせよ、非常に美しい見せ場がいくつかある。 誰が書いたのか。 書くことに慣れ、舞台をよく知る専門家が書いたに違いない」と。

|

| BRIDGEMAN ART LIBRARY |

| ヴェルデイはイタリア語の台本作成をアントニオ・ギスランツォーニに頼んだ。 |

デュ・ロクルはすぐに返事を送り、シナリオはマリエットと副王によるものだと伝えた。 (実際には、いくつかのシーンはデュ・ロクルによるもの、もしくは当時副王が雇ったイタリア人台本作家テミストークレ・ソレーラが加筆したものもあったとされる。) だが、ヴェルディを魅了したのは、作者が誰かではなく、原作の真髄にあるドラマ性であった。 6月2日、ヴェルディはついにデュ・ロクルに手紙を書き、マリエットが書いたエジプトの物語に非常に関心があることを伝えた。ただし次の様な条件付きだった。 台本はヴェルディが自腹で制作すること。船旅が嫌いなので、自費でカイロに人を送りヴェルディに代ってオペラを監督させること。 楽譜と台本が完成したら副王にも一部送るが、ヴェルディがエジプト以外の国々での権利を全て保持するため、この使用はエジプト国内のみに限ること。 最後にヴェルディは、15万フランの作曲料を求め、カイロでの初演が終わったら、エジプト国外のオペラハウスで「アイーダ」を上演する権利はヴェルディにあることも付け加えた。

10日後、デュ・ロクルのもとにマリエットから電報が届く。 副王はヴェルディの条件を受諾するが、一つだけ条件があるとの内容だった。 その条件とは、オペラを1871年1月(わずか6ヶ月後)までに完成させ、1871年2月のカイロ・オペラハウスの初演に備えることだった。

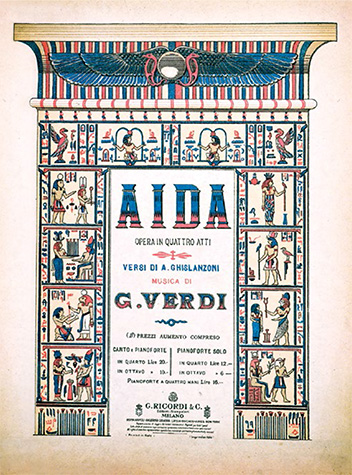

6月19日、デュ・ロクルはイタリア、サンターガタにあるヴェルディの自宅を訪れた。二人は数日かけてデュ・ロクルの母国語であるフランス語で細かいシナリオを書き上げた。 だが「アイーダ」は、エジプト人が「イタリアのオペラハウス」と呼ぶ場所でイタリアの制作会社により上演される。これを考えると、イタリア語の台本がどうしても必要だった。 そして6月25日、ヴェルディは自身の楽譜出版者であり代理人であるジュリオ・リコルディを呼び、彼を通じて、イタリア語の著名な詩人・台本作家アントニオ・ギスランツォーニに、フランス語からイタリア語への翻訳を依頼した。 まもなくギスランツォーニ、リコルディ、ヴェルディの3人はヴェルディの自宅で会合し、作品の構想を練った。そして7月半ば、ギスランツォーニが「アイーダ」第1幕の台本をヴェルディに送った。

ヴェルディはこの時56歳。オペラの巨匠には自分の思うように事を進める流儀があった。 ギスランツォーニは詩人で、詩的な節を得意とした。 始めから終わりまで、二人の異なる才能が、お互いの足りない部分を補い合った。 だがヴェルディはオペラの盛り上げ方に関しては強いこだわりがあったため、ドラマチックなシーンを詩的表現が邪魔するようなことがあれば、すぐに異議を唱えた。 ヴェルディは移り気な面でも才能があった。即ち、ギスランツォーニの台本は何度も変更が必要となった。

ギスランツォーニは大抵の変更にはおおらかで、ヴェルディのアイデアを受け入れた。 ヴェルディのやり方を理解していたし、彼の判断を尊重してした。 だが一度だけ、ギスランツォーニが主張を曲げなかったことがある。ラダメスがアイーダに「君は美しすぎる、死んではいけない」と歌うシーンなのだが、ヴェルディとしては、アイーダを演じるソプラノ歌手が実際にはあまり美しくない場合もあるだろうと、歌詞の変更を要求した。この時ばかりはギスランツォーニも強く反対し、変更を許さなかった。

この頃ヴェルディは、マリエットに対する質問をデュ・ロクルに何度も送りつけていた。 エジプト人は不死性を信じていたのか。 イシスの巫女はいたのか、別の神なのか。 儀式の踊りについて説明してくれ、そしてその時の音楽も……などとデュ・ロクルを質問攻めにしたのである。

当時滞在していたパリから、マリエットは、古代エジプトの風習や習慣に詳しい専門家として喜んで返事を出した。舞台衣装、宝飾、小物、舞台装備――これらは全てパリオペラ座のデザイナーらが手を尽くしたもので、可能な限り本物に忠実で豪華なものにするために、副王が彼をパリに送り込んだのだ。

「総督(副王のこと)が求めているのは、古代エジプトを純粋に表現したエジプト歌劇だ」とマリエットはデュ・ロクルに説明している。 「舞台セットも歴史に忠実に、衣装は上エジプトのレリーフにならってデザインする。 この点では妥協が許されない。舞台装置もできる限り壮大でなければならない。 総督は豪勢なのがお好みだ」

文字通り、マリエットは副王の指示に従うつもりだったようだ。 ある幕にはギザのピラミッド、またある幕にはカルナク神殿が登場した。 考古学者マリエットは衣装を細かくスケッチし、美しい水彩画に仕上げた。 パリのデザイナーの手にかかれば、古代エジプトの栄光をしのぐほどのデザインが期待できる。

その時、事態はなんの前触れもなく一変する。 1870年7月19日、皇帝ナポレオン3世がプロイセンに宣戦布告。 パリ市民は、フランス軍が1、2週間でプロイセン軍を壊滅させると思っていた。 しかし9月1日、プロイセン軍はセダンでフランス軍を倒し、ナポレオン3世は多くの将兵と共に捕虜となった。 9月半ばにはプロイセン軍がベルサイユ宮殿に侵攻し、9月20日にはパリを包囲し封鎖した。 パリ包囲戦の始まりである。

しばらくの間は、食糧や日用品の供給ばかりか、通信も絶たれたかのように見えた。だがプロイセン軍はパリ市民の底力を見誤っていたようだ。 9月23日、熱気球「ネプテューヌ」号がパリ上空に打ち上げられ、あっけにとられるプロイセン軍を尻目にエヴルーに着陸。気球は125キロ分の郵便を運んでいた。 この成功により、パリ郵便は気球による定期便を開始する。デュ・ロクルの手紙もしばらくの間は確実にヴェルディのもとに届けられていた。 しかし包囲が長引くにつれ、手紙の配達頻度は減っていった。

対照的に、ヴェルディの代理人リコルディの手紙はさらにエスカレートし、サンターガタにどんどん舞い込む始末だった。

ヴェルディが副王との契約を結んでまもなく、リコルディはミラノで「アイーダ」の上演を計画していたのだ。 ミラノの制作会社はカイロ初演予定日を守る意向であったため、1871年2月の期限に抵触することはなかった。 だが11月になると、リコルディは毎回手紙の中で、スカラ座経営者の懸念を指摘するようになった。 ポスターは準備できるか、 募集はかけられるか、演奏者はどう手配するのか、といった質問を手紙にしたためた。

|

| 国立図書館 / ロジェ・ヴィオレ / BRIDGMAN ART LIBRARY |

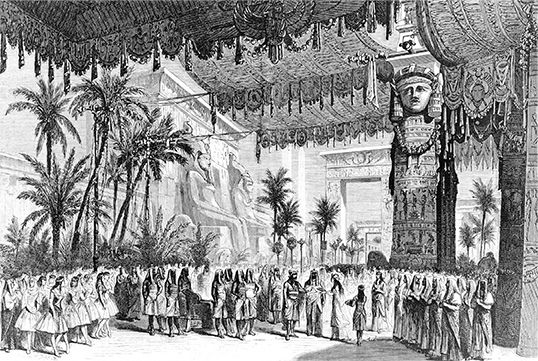

| 「イマジネーションの許す限り壮大に」と指示するマリエット。上のセットは、初演第2幕のカルナク神殿をもとに、後年他の制作会社が手を加えて組んだものである。 |

ヴェルディとリコルディが承知のとおり、答えは包囲中のパリから舞台セットや衣装が送れるかどうかにかかっていた。 無理ならばカイロ初演もミラノ上演も延期するしかない。

11月近く、 デュ・ロクルから待望の手紙が届いた。

「マリエットも私もパリで足止めをくらっている。 職人が足りないため、「アイーダ」の準備もずっと中断している。 今パリでは身を守る事以外は何もできないのだ」

デュ・ロクルのメッセージが届いたちょうどその頃、ヴェルディのもとにはカイロ・オペラの支配人パブロ・ドラネトからの手紙も舞い込んでいた。 支配人は事態を喜んでいなかった。 衣装やセットがカイロに届かず、初演には間に合わないことは支配人も知らされていた。そればかりか、2月にスカラ座で「アイーダ」を上演するというヴェルディの計画も支配人の耳に入っていた。 ドラネトは、ヴェルディがカイロではなくミラノで「アイーダ」初演を画策しているのではないかと疑った。

ドラネトは契約条件を持ち出すことは避けたものの、立場だけは明確にした。 「アイーダ」の初演がカイロ以外の場所で果たされるなら、「副王は深く悲しむだろう」と。

ヴェルディはすぐさま、スカラ座が「アイーダ」上演の準備をすでに中止したとドラネトに報告する。そしてスカラ座が翌年に上演を希望している旨も併せて伝えた。 幸運にも1871年1月にはパリの包囲が解けていた。程なくして衣装とセットがカイロに向けて発送され、1871年9月にはヴェルディがジュネーブでカイロ・オペラの興行主ドラネトに会い、完成した楽譜を手渡すに至った。

何ヶ月もの作業と心配を経て、イスマーイールが愛した国家歌劇の準備は最終段階を迎えようとしていた。

|

| STAPLETON COLLECTION / BRIDGEMAN ART LIBRARY |

| 1938年に公開された楽譜 |

まだ一つだけ問題が残っていた。 カイロ初演が無期限延期となったため、決まっていたキャストの多くは、代わりを立ててほしいとの急な知らせをドラネトとヴェルディに残し、他の仕事を引き受けてしまったのだ。 幸い新たな配役は順調に決まった。アイーダ役は、有能なアントニエッタ・ポッツォーニが引き受けてくれたため、ヴェルディも心底喜んだ。 アムネリス役だけが難航したが、若き指揮者フランコ・ファッチオは、無名のエレオノーラ・グロッシを推薦した。ファッチオは彼女なら十分アムネリス役を果たしてくれる断言し、ヴェルディを納得させた。彼女の起用でドラネトにも安堵の表情が浮かんだに違いない。

マリエットにも気がかりなことがあった。 マリエットはドラネトへの手紙で、「役者に顎髭も口髭もあってはならないと思う」と書き記している。エジプト人は宗教的な理由と昔からの慣習で、髭はきれいに剃るのが普通だと説明した。 「跳ね上がった口髭や山羊のようなあご髭を生やしたファラオは想像できないだろう?」と、マリエットは役者の虚栄心で、制作の信頼性が損なわれることを心配したのだった。

ドラネトはすぐに、役者はどこから見てもエジプト人そのもの、とマリエットに伝えた。だが、そのドラネトも、上演前日に「アイーダ」の巨大なセットを配置する装置に不具合が生じたときは、さすがに不安を隠さなかった。

こうして一喜一憂はあったものの、すべての準備が整い上演当日を迎える。

海を恐れて船旅を嫌ったヴェルディは初演に立ち会おうとしなかったが、副王の姿はあった。 副王はすでに最終舞台稽古の一部始終を見ていた。にもかかわらず、幕が上がって古代エジプトが現れると、今まで夢見ていたものよりもずっと美しいその姿を目の前に、改めて感動と興奮で震えた。

純銀の盾を持つ美男子ラダメス。 純金と宝石を散りばめたティアラをつけた、悪意に満ちたアムネリス。 ギザのピラミッドとカルナク神殿は長い歳月を払拭し、嫉妬深い王女の執念で愛を引き裂かれた二人の悲劇が繰り広げられる舞台として完璧な佇まいだった。 とりわけ音楽が素晴らしかった。叙情的な「清きアイーダ」にのせてエチオピア王女への愛にふけるラダメス。苦しみからの解放を神に乞うアイーダの魂のアリア「神々よ、私の苦しみにお憐れみを」。そして、最後にはデュエットの「さらばこの世」。二人は寄り添いこの世を去ろうとする――。

何週間も前からチケットを手に入れ上演を待ち望んでいた観客は、幕から幕へと「アイーダ」の悲劇のストーリーを盛り上げるヴェルディ楽曲の高まりに酔いしれた。やがて、互いの腕の中で息を引き取るアイーダとラダメス、そして神殿で運命を激しく罵るアムネリスを覆い隠すように、最後の幕が降ろされた。

一瞬の間の沈黙。 そして突如として拍手喝采が起こった。 芝居通の一人が立ち上がると、観衆のほとんどがこれに続き、副王の席を向いて「ブラボー、ブラボー」と叫んだ。 「副王万歳」。観衆のコールは止まなかった。

イスマーイールはゆっくりと立ち上がり、観衆に向かって頷いた。だが無言だった。 言葉は必要なかったのだ。 満面の笑みでお辞儀をする姿には、副王が感じていたに違いない深い安堵感がにじんでいた。 イスマーイールが切望した古代エジプトのオペラは、こうして驚異的な成功を収めたのだった。

|

|

| STAPLETON COLLECTION / BRIDGEMAN ART LIBRARY |

| 「舞台セットは歴史に忠実に、衣装は上エジプトのレリーフにならってデザインする。 この点は妥協してはならない」と記したマリエット。主要登場人物全員の衣装を細かくスケッチした。 |

「アイーダ」の成功は、その後すぐに各地で繰り返されることとなる。 1872年2月9日、「アイーダ」がスカラ座で上演された。 立ち会ったヴェルディには、やまぬ喝采と32回のカーテンコールが浴びせられた。 4月20日、ヴェルディはパルマ、そしてナポリで「アイーダ」を指揮する。 1878年には、ブエノスアイレスからウィーンまで世界130ヶ所以上のオペラハウスで上演を果たすまでとなった。 「アイーダ」は今日も各地のオペラハウスの定番として愛されている。

ある批評家は「アイーダ」を、たった一つの音符も切り取ることの出来ない唯一のグランドオペラと評した。

一方ヴェルディの見方はこうだ。 「時が、アイーダをそのふさわしい場所に導いてくれるだろう」

そして、その通りになった。

|

ジェーン・ワルドロン・グラッツ(waldrongrutz@gmail.com)はサウジ・アラムコの元スタッフでライター。中東で遺跡発掘作業に携わる一方で、発掘プロジェクトのない時はヒューストンとロンドンを行き来している。 グラッツはエジプトを舞台としたヴェルディの最高傑作オペラ「アイーダ」の大ファンで、暇さえあればヴェルディの音楽を聴き、オペラ「アイーダ」に足を運んでいる。 |