トルコ沿岸にあるギリシャの小さな島、サモス(Samos)の考古学博物館で、最も風変わりな展示物のひとつは青銅の矛先である。地元で発見され、恐ろしい悪魔パズズを表したものだ。

|

| ネックレス:ブルース・ホワイト(Bruce White)/セビリア考古学博物館 釜:ブルース・ホワイト/キプロス博物館 彫像:大英博物館 |

| 左上:紀元前700年頃、セビリア(スペイン)の前身であるスパルに移住してきたフェニキア人の村落は十分に大きく確立されていたため、僧侶は豪華で複雑な模様の重い金のネックレスを儀式で使用していた。4つの部分から成るカランバロの宝物の一部は、フェニキア人が地中海全域で広げた高い芸術性を示している。左上:キプロスのサラミスにある第79号墓で見つかった青銅の釜は、わずかに年代が古いが、ギリシャやアナトリアの他の出土品に似ており、8つのグリフィンと4つのセイレーンの飾りが施されている。右上:アッシュールナツィルパルII世(Ashurnasirpal II)のもと、新アッシリア王国は地中海に向けて西方へ拡大を始めた。113センチメートルのマグネサイトの彫像は、当時としては珍しい彫刻である。 |

これは1500キロメートル以上東にあるメソポタミアからもたらされたものだ。イタリアのトスカーナ地方で見つかった青銅の釜の最上部は、恐ろしい形相のライオンの頭部で縁どられている。ウラルトゥ王国(現在のアルメニアおよびトルコ東部)から輸入されたものである。スペイン南東部の沖合では最近、発掘された難破船からフェニキアの神の名前が刻まれたアフリカゾウの牙が見つかった。このような掘出し物は、地中海の東端にあったフェニキアの中心地から4000キロメートルほど離れたセビリアやカディス近くの植民地からもたらされた可能性が高い。海をまたにかけた商人たちの活躍は、ホメロスのイリアスとオデュッセイアのきっかけにもなったと考えられている。これらの叙事詩はアルファベットを使用して書くというフェニキア人の賢いアイデアをギリシャ人が見習うようになった後、紀元前8~6世紀頃に口承をもとに書かれたのである。

紀元前1000年~500年頃、鉄器時代が始まったばかりで、「グローバリゼーション」やインターネットが登場して緊密につながった時代がやってくるはるか前のことだ。すでに近東、北アフリカ、地中海に通商路が伸び、高度に複雑で深く共存しあう文化のネットワークが張り巡らされていた。紀元前8世紀のホメロスの時代には、繊細な金、宝石、象牙、儀式で使われるエキゾチックな文物、細かい模様の入った家具、英雄的な狩猟や戦いの詳細な場面が巧みに刻まれ、磨きぬかれた銀の鉢、より一般的な品物が大陸間で取引され、栄えていた。

|

| ウィリアム・カレッジ美術館 |

| この有翼の彫像はアッシュールナツィルパルii世の24年間にわたる統治の早期(おそらく紀元前880年)に彫刻された可能性が高い。ニムルドの北西宮殿を飾っていた石膏の浅い浮き彫りの壁画である。ニムルドは最初にこのような壁画が作製されたことで知られている新アッシリア王国のあった場所だ。中央の楔形文字は統治者の系譜を記録し、町と宮殿について説明している。元々は鮮やかな色彩が施されていた。 |

王国、領土、文化は多々あるが、このような文化交流の大きな原動力となったのが新アッシリア王国だった。紀元前7世紀の最盛期には、現イラク領のニネヴェにあった首都からバビロニア、イラン西部、エジプト北部、レヴァント、アナトリアにまで広がっていた。紀元前3~2世紀のアッシリア王国はそれほど広大ではなく(貪欲に拡張を続けたわけでもない)、地中海までは手を伸ばさなかった。新アッシリア王国は西方に拡大するため、フェニキア人と手を結んだ。彼らは貢ぎ物をもたらし、海商を行い、資源を探し求めた。

探検の原動力となったのは、鉄の探索だ。鉄は工具や武器として青銅よりも優れていることがわかっていた。フェニキア人の水夫と商人は、カルタゴの北アフリカの海岸や地中海の主要な島々、イベリアの南岸と西岸(現在のスペインとポルトガル)など古代世界全域に交易所を設けた。

紀元前7世紀または8世紀にフリギア(Phrygia、現トルコ領)を治めていたミダス王(King Midas)が異文化外交に一役買った。ギリシャの歴史家ヘロドトスによると、ミダス王はギリシャの神聖な都デルフォイの神託所に敬意を評した最初の外国の統治者だった。この旅は800キロメートルほど西にあるエーゲ海にまで達した。ミダス王が触れたものはすべて金になったという伝説がある。これはおそらく同じくミダスという名前だったそれ以前の王に関するものと思われるが、確かではない。デルフォイの神託所にミダス王が授けた王冠は木と象牙でできていた。この大陸をまたがる贈り物を飾る人形は高さ35センチメートルで目が丸く、左手は飼いならされたライオンの上に置かれ、右手は伝統的な「野獣の王」の姿勢でやりを握っている。この冬、他の貴重な品々とともにニューヨークのメトロポリタン美術館で「古代の幕開け - アッシリアからイベリアへ」という展示会で公開されている。

|

| JURGEN LIEPE / BPK / VORDERASIATISCHES MUSEUM, STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN / アートリソース |

| イタリアから東はイランにいたるまで、繊細に彫られたヒレシャコガイの貝殻が見つかっている。人気の高い贅沢な化粧品容器として使われていた。これは両面に彫刻が施され、ヒンジは人間の頭部に似せている。紀元前7世紀または6世紀のものとみられ、アッシュール(Ashur)のアッシリア住宅58号で見つかった。 |

「自分たちはグローバルな時代に生きていると思うだろうが、はるか昔を振り返れば人々は本当に密接に関係し合っていた」と展示会のキュレーター、ジョーン・アルース(Joan Aruz)はギャラリーを回りながら説明する。紀元前1000年以降は、異なる文化の芸術と品物が3つの大陸を渡った最初の時代だったという。そのほとんどは西アジア(近東)とアフリカから南ヨーロッパへと移動した。

「その後に何が起きたかを考えるには、この時代を理解する必要があるが、ほとんどの人は古代ギリシャ時代が始まる前に何が起きていたのか気づいていない。アテナのようにゼウスの頭から出てきたのだと思われている」とアルースは笑う。

西洋の古代世界がほとんど近東のそれ以前の出来事に広範な影響を受けていたというコンセプトのもと、この展示では個々の王国や国家、アッシリアまたはフェニキア、エジプト、ユダヤ、エラム、ウラルトゥ、ギリシャ、エトルリア、イベリアなどの生活ではなく、これらすべてを何がつないでいたのかに注目している。芸術、文化、経済、宗教の交流である。5年間をかけてこの展示会を準備するにあたり、アルースと同僚は14ヶ国の博物館や公共施設41ヶ所から260点の展示物を選択して確保した。単一の文明に限定してしまえば簡単だったが。

十分な経験を駆使して、難題に挑戦した。「アッシリアからイベリアへ」は、東のインダス川流域から最も西の地中海にいたるまでの早期の芸術と通商の歴史を説明する主要なシリーズの3番目の展示会である。2003年の「最初の都市の芸術」では、紀元前3000~2000年頃のメソポタミアとシュメール文化を検証した。2008年に開かれた2番目の展示会「バビロニアを超えて」は、紀元前2000~1000年頃に優勢だったバビロニア王国に関するものだった。今回の展示会では、紀元前1000年以降の早期鉄器時代を取り上げている。紀元前7世紀末にバビロニアとメディアに滅ぼされるまで、アッシリアが近東を支配していた時代だ。

戦いで荒廃した時代だったが、文化の醸成期でもあった。主にフェニキア人の商人や各地を巡っていた職人、ギリシャの傭兵の手により、近東の芸術スタイル、宗教や神話のシンボルとイメージ、金や銀、青銅、ガラス、陶器、石を使用する新たな技巧が西方に押し寄せた。地中海は、いがみ合う青銅のグリフィンや大股で歩くスフィンクス、官能的な女神、すばらしい鳥人、意気揚々とした王様などの彫像で溢れかえった。多くの創造物のイメージには厄除けの意味もあった。悪を追い払うため、壁画や家具、釜などに施された護符だったのである。

以前の展示会同様、「アッシリアからイベリアへ」のほとんどは修正的かつ展開的な内容で、近東の芸術と文化の豊かさ、とりわけ古代西洋としてその後に登場した世界の美学に浸透した影響をはっきりと示している。「普通の人は現在何が起きているかに注目するため、これらの場所がどれほど重要な文化の中心地だったのか気づいていない」とアルースは指摘する。たとえば、イラクのモスル地域は近年、争いが繰り広げられているが、新アッシリア王国の中心地だった。

|

| MUSÉE DU LOUVRE / ブリッジマン・イメージ |

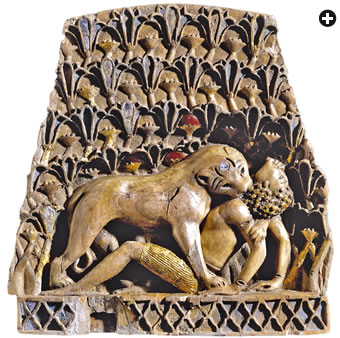

| 紀元前8~7世紀の家庭生活を描いた珍しい壁画。。この時代のほとんどの絵画は神や統治者、戦争を題材としている。ビチューメンの混合物に彫られたこのエラムの壁画では、上品に足を組んで椅子に座った女性が糸の巻かれた紡錘を誇らしげに持っている。その後ろには女中がハエたたきを持って立っている。写実的でシンプルな人間性が、はるか昔のプライベートな生活を垣間見せてくれる。 |

野心的な目標を掲げてはいたが、この展示会ですべてを網羅することはできなかった。たとえば、影響力の強い広範なアラビアのスパイスの道については軽く触れているに過ぎないが、展示会とともに開催されたシンポジウムで非常に興味深い学術的ニュースが明らかになった。アルース自身、イスラエルのメギド(Megiddo)での最近の発見に興奮している。フェニキアの瓶の内部に少量のシナモンが残っていることが判明したのである。「このシナモンが東南アジアからやってきたのだと考えると、人々がスパイスの道の沿ってどれほど遠くまで旅していたのか驚かざるをえない」と言う。

この展示会では、それほど知られていない遠い地方の収蔵品から、ほとんど目にすることのない芸術品にも光を当てている。サモスやロードス(Rhodes)、サルジニア(Sardinia)といった島々や、アルメニアのエレバン(Yerevan)などの地域である。さらに、大英博物館などのよく知られている施設の収蔵品も倉庫から出され、数十年ぶり、または初めて展示されている。案内の最中にアルースは、ほとんど、またはまったく展示されたことがない品だと何度も説明した。よく知られている展示物をチェックするために訪れた博物館で、幸運にも他の展示物や地下にしまいこまれていた収蔵品をたまたま見つけたものが多いと言う。今回の展示により、小規模な博物館を訪れる来館者や学者が増える可能性があるとアルースは予測する。

|

| 大英博物館 |

| このほぼパノラマ式の壁画は、ティル・トゥーバ(Til Tuba、現イラン領)で紀元前653年頃に行われた新アッシリア王国によるエラム人の征服を示している。戦いのわずか数年後、ニネヴェの南西宮殿で人の背丈よりも高い石灰岩に彫られたもの。10以上の連続した場面が描かれており、その一部については楔形文字で説明が付され、戦いの模様を伝えている。 |

アルースの考古学的捜査はインディアナ・ジョーンズをしのぐことさえある。ただし、映画の盗掘者とは違い、アルースが鞭を振り回したり、訓練された猿を連れて歩いたりすることはない。かざしているのは美術館の威信だけだ。これにより、以前の展示で収蔵品を貸出していた博物館から多くの品々をより簡単に確保することができたし、文字通り、新しい扉が開いたケースもある。グラナダの考古学博物館は数十年にわたって閉鎖されていたが、アルースはこの不便さを無視して、同僚から耳にしていた収蔵品を見られるよう手配した。イベリアからはるかエジプトまで運ばれ、フェニキアの墓地で埋葬用に使われていた雪花石膏のつぼである。つぼの1つには、母、子、家庭の守護を祈願するため、二重あごの古代エジプトの神ベスが刻まれていた。

ロンドンの大英博物館では、この反対の課題に直面した。収蔵品があまりにも多く広範なため、多くの遺物は展示されていない。この中には、アッシリア王アッシュールバニパル(Ashurbanipal)と王妃の親密な祝宴の様子を記したユニークなレリーフもあった。玉座の王と王妃はそれぞれ受け皿のようなコップを手にしてエラム人に対する勝利の祝杯をあげている。この雪花石膏の彫像は、敵の首を取ったり、ライオンを狩ったり、国民に厳しい目を向けたりしているのではないアッシリアの君主を示した珍しいイメージである。(ただし、征服されたエラム王の首が近くの松の木からぶら下がっており、少なくとも現代人の目から見て、のどかな情景を台無しにしている。)

ロンドンの大英博物館では、この反対の課題に直面した。収蔵品があまりにも多く広範なため、多くの遺物は展示されていない。この中には、アッシリア王アッシュールバニパル(Ashurbanipal)と王妃の親密な祝宴の様子を記したユニークなレリーフもあった。玉座の王と王妃はそれぞれ受け皿のようなコップを手にしてエラム人に対する勝利の祝杯をあげている。この雪花石膏の彫像は、敵の首を取ったり、ライオンを狩ったり、国民に厳しい目を向けたりしているのではないアッシリアの君主を示した珍しいイメージである。(ただし、征服されたエラム王の首が近くの松の木からぶら下がっており、少なくとも現代人の目から見て、のどかな情景を台無しにしている。)

「この石碑は暗がりのなかで布に覆われていたが、必要なものだとすぐに気がついた」とアルースは言う。

サモス島では、目立たないコレクションが驚くべき宝庫であることも判明した。「ほとんど訪問者のいない場所に行ったら、近東の芸術品があふれていたのだから、これほどすばらしいことはない」とアルースは語る。この島にもたらされたほとんどすべてのものは、ギリシャの女性と結婚の女神(そしてゼウスの妻)ヘラの神殿への捧げ物だった。フェニキアの商人、アッシリア軍のギリシャ人傭兵、近東と地中海各地からの使者と巡礼者がヘラ神殿に集まり、女神に嘆願するためにお布施を行っていた。

|

| (ネックレス)L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, TUNIS、(断片)メトロポリタン美術館、(鉢)BRUCE WHITE |

| 歴史家が「オリエンタル化」と呼ぶ東洋のモチーフがあしらわれた工芸品は、アッシリア、アナトリア、エジプトから北アフリカ、ギリシャ、イタリア、スペインへと行き渡った。この金のネックレス(左上)はカルタゴ(現在のチュニジア)のもので、紀元前7世紀中頃から6世紀にかけてのフェニキアのモチーフが施されている。円錐形の断片はイタリアで見つかったギリシャの香水入れで、紀元前700年頃のものとみられる(右上)。右上:同じ時代にイタリアで見つかった金箔の銀の鉢には、さまざまな近東のテーマを組み合わせた「エジプト化」モチーフが浮き彫りにされ刻まれている。 |

このように出処が広い範囲に及んでいるため、サモス島の遺物の中には解決を待つ探偵ミステリーのようなものもある。製造の馬の鳩尾板(または前飾り)には4人の女性と3匹の猫の頭部があしらわれている。アラム語の碑文は、これが紀元前9世紀のアラム・ダマスカスの王ハザエル(Hazael)への贈り物だったことを示している。同一の碑文が、エーゲ海を渡り325キロメートルほど離れたエレトリアで見つかった青銅の目隠し(馬の目を保護するために使用)にも刻まれている点は非常に興味深い。エレトリアはアテネの北にあり、太陽、芸術、予言の神アポロに捧げられた別のギリシャ神殿があった。アルースは、両方とも元はセットになっていたのではないかと見ている。

|

| THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA |

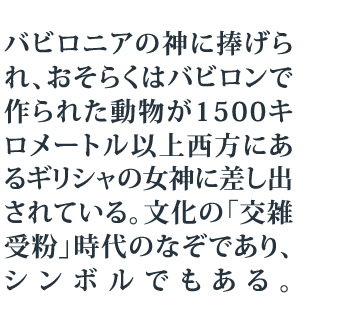

| 紀元前7世紀頃、カディスとセビリア近くのフェニキア人職人は多くの象牙と骨に近東スタイルの模様を彫り込んでいる。グリフィンと狩人、ライオンが刻まれたこの13センチメートルの飾り板もそのひとつ。 |

再会した2枚を見つめながら、「どうして、このようなことが起きたのか」と アルースは問いかける。ひとつの可能性は、ハザエルに勝利した後、アッシリア人が贅沢な装具をダマスカスからニムルドに持ち帰り、そこからアッシリアのために戦ったギリシャの傭兵が母国に戻る際、神への捧げものとしてもたらしたというものだ。または、神殿への貴重な奉納品を探して「ネットワーク」を調べていた旅行中の神官がいたという可能性もあるとアルースは見ている(現代で言えば、eBayやインターネットで何か探すようなものだろう)。

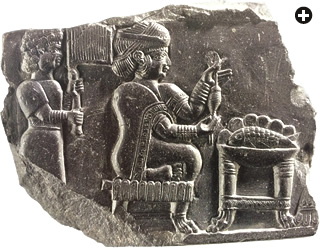

「どちらの説明も本当かもしれない。この2つがどこを通ってきたのか考えるだけで圧倒される」と言う。同様に、高さ13センチメートルの青銅のムシュフシュ像(想像上の龍のような怪物)もサモス島のヘラ神殿で見つかっている。バビロニアの神マルドゥクに捧げられ、おそらくはバビロンで作成された獣がなぜ1500キロメートル以上西にあるギリシャの女神の神殿にあるのかは謎であり、異文化交雑時代のシンボルでもある。

広範な地域での類似した遺物の発見は、この展示会全体のテーマでもある。一対の青銅の鉢は双方とも直径21センチメートルをわずかに上回り、アッシリアのシンボル、スフィンクスの細かな細工が施されている。スフィンクスの足は戦いに負けたアジアの敵の頭上に置かれている。ほとんど同一のこれらの鉢は同じフェニキアの作業場で作成されたように見受けられる。しかし、片方はクレタ島、もう片方はニムルドの宮殿で見つかっている。おそらく両方ともフェニキアで作られたか、放浪していたフェニキア人の職人がクレタ島に行った際に作ったものだろう。ただひとつ確実なのは、世界が文化的に絡み合っていたことを示す証拠はさらにあるという点だ。

|

| 大英博物館 |

| 異文化交雑を証明することは青銅時代の後期でさえも特に難しいことではない。この象牙の箱は、二輪戦車による狩りの様子を示しており、紀元前1250~1100年頃のものと思われる。キプロスのエンコミ(Enkomi)で見つかったこの箱では、エーゲ海、カナン、エジプト、メソポタミアのモチーフとスタイルが使われている。 |

アッシリア人にとって、戦いや征服、略奪といった血なまぐさい所業は長所であり、慎み深さはそうではなかった。スラブのような石碑は人の背丈よりも高いものが多い。展示品のひとつには、頭部がタカになった守護神が描かれている。かつては鮮やかな色彩で、ニムルドの北西宮殿を飾っていた。ほぼすべてのものに、学者が「標準的な碑文」と呼ぶアッシュールナツィルパルii世を褒め称える碑文が刻まれている。「世界の王、アッシリアの王 ... 強い戦士 ... その手はすべての地を征服する」というものだ。

征服された地のひとつがウラルトゥ王国だった。アッシリアの北にあり、現在ではトルコ東部とアルメニアにあたる。金属細工で知られていたウラルトゥ人は武器やかぶと、盾にも頭部がライオンの蛇と神聖な木の模様を施し、邪悪、特にアッシリアの敵を撃退しようとした。打ち壊されて曲がり、槍に突かれて大きな穴のあいた盾は、磨きこまれたすばらしい展示品だが、負け戦の教訓をよく示している。「アッシリア人と戦うというのはどのようなことだったのかを垣間見ることができる」とアルースは打ちのめされた甲冑を見ながら顔をしかめた。

|

| 大英博物館 |

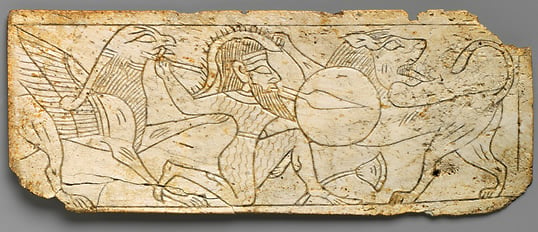

| この紀元前9世紀または8世紀の象牙と金、半貴石の飾り板は「暴力と優しさを組み合わせた珍しいものだ」とキュレーターのジョーン・アルースは説明する。ニムルドの北西宮殿から見つかったもので、ここでは実際よりもわずかに大きなサイズで示されている。元々は新アッシリアのものだったが、スタイルはフェニキア、図像はエジプトから取り入れ、領土(ここでは若者の髪型からヌビアと見られる)に対する王家の権威を示している。 |

血なまぐさいティル・トゥーバ(現在のイラン南部)の戦いを表し、アッシリアの全員殺害という戦の気風を最もよく示している。このほとんどパノラマのような高さ2メートル以上、幅5メートル半近くにおよぶ壁画では、10を超える残虐な場面が詳細に再現されている。1つの場面では、ひっくり返った二輪戦車と多くの死者に囲まれて、エラム王テウマン(Teumann)と長男がもう1人の息子の目の前で斬首されている。別の場面では、アッシリア人がエラムのバビロニア人を膝まづかせ、自らの祖先の骨を砕くよう強制し侮辱している。

日常の穏やかな生活の場面は通常、彫像にする価値はないと考えられていた。戦争、狩猟、神と怪物への厄除け祈願が主流だった。このため、上品に足を組んで椅子に座った女性が糸を巻いた紡錘を誇らしげに持っている家庭生活を描いた壁画は非常に例外的なものと見られている。写実的でシンプルな人間性が、はるか昔のプライベートな珍しい生活を垣間見せてくれる。このビチューメンのレリーフは、アッシリアではなく、エラムのものである。

調査段階で珍しい遺物がもうひとつ見つかった。ヌビアの少年がライオンに屠り殺されているものだ。「暴力と優しさが奇妙に混ざり合っている。雌ライオンは少年の喉を牙で裂きながらも、その頭を足で抱いている」とアルースは言う。陰惨な情景ではあるが、少年の犠牲に対する言いようのない憐れみが現れている。何か神秘的な意味があり、解き明かされるのを待っているかのようだ。

展示品の中で最も大きいのが2つの玄武岩の一枚岩だ。テル・ハラフ(Tell Halaf)のシリア・ヒッタイト遺跡から見つかったものだが、ベルリンの復元チームの成果が出ている。第二次大戦で破壊された30の彫像の残がい、3万個近い断片の山を前に辛抱強い作業を続けたのである。破片は60年近くもペルガモン博物館の地下室に埋もれており、東ドイツの役人はこれらの彫像が失われ回復できないと判断していた。

展示品の中で最も大きいのが2つの玄武岩の一枚岩だ。テル・ハラフ(Tell Halaf)のシリア・ヒッタイト遺跡から見つかったものだが、ベルリンの復元チームの成果が出ている。第二次大戦で破壊された30の彫像の残がい、3万個近い断片の山を前に辛抱強い作業を続けたのである。破片は60年近くもペルガモン博物館の地下室に埋もれており、東ドイツの役人はこれらの彫像が失われ回復できないと判断していた。

しかし、再び統一された国の専門家は楽観的で、そうは考えなかった。基本的に巨大な三次元のパズルのようなものだった。分割されたドイツの国を元に戻すほど複雑ではなかったかもしれないが、非常に重要な作業であったことは間違いない。2001年から9年をかけて、専門家は30以上の彫像を再構成した。ニネヴェの有翼歩哨やギルガメシュのメソポタミア叙事詩で夜明けを見守っていたサソリ男などだ。サソリの尻尾を持ち、よく目立つこの髭面の鳥人は高さ1メートル半を超え、西宮殿を守っていた。

|

| STEFFEN SPITZNER / BPK / VORDERASIATISCHES MUSEUM, STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN / アートリソース |

| この紀元前9世紀初頭の玄武岩の彫像は、第二次世界大戦の爆撃で破壊された後、再建に9年を要した30あまりのシリア・ヒッタイトの遺物のひとつ。サソリの尻尾を持つ鳥人で、かつてはシリア北部のテル・ハラフで宮殿の「サソリ門」のそばに立っていた。 |

近くには、まったく見栄えのしない玄武岩の塊があった。手を広げたよりもわずかに大きい幅で、むしろ変哲のない石碑だったが、歴史的に極めて重要な文書であることが判明した。アラム語で記された文章は、紀元前9世紀のシリア王ハザエルの征服について語っており、その中にはダビデ王家の子孫が含まれている。これは聖書以外でダビデ王朝について言及されている唯一のもので、ユダヤの祖としてダビデ王が存在したことを示す最初の考古学的な証拠である。

展示物の中で最も繊細で印象に残るのは、ヒレシャコガイだった。手のひらほどの大きさで、小さな音楽家やハスの蕾、ヤシの木、そして着飾った馬にまたがるキルトの男性など、非常に細かい絵が刻まれている。片方の貝殻のヒンジは女性の頭部に似せた彫刻が施されている。女神アスタルトかもしれない。長い巻き毛が波打ちながら貝殻の後ろ側まで続き、羽に変わる。別の貝殻は最上部に鳥人の頭と顔が刻まれており、貝殻の外側に翼が広がり、小さな一対のスフィンクスを守っている。ヒレシャコガイはインド洋やアラビア海、紅海などのあたたかい水中で繁殖し、その貝殻は、はるか彼方レヴァントの作業場まで輸送され、彫刻が施された。そこから贅沢な化粧品用の容器として近東と地中海全域に輸出されたた。

この展示会で最も話題を集めているのは、当然のことながら金である。アルースは紀元前7世紀のカランボロの宝物をセビリアから借り受けることに成功し、スペインではトップニュースとして扱われた。2.4キログラムもある純金のネックレス、ブレスレット、銘板は、現代のセビリアの近くにあったスパルの入植者によるフェニキアの神々バールとアスタルトに動物の生贄を捧げる儀式で、フェニキア人僧侶が使用していたものだ。

これらの遺物は非常に価値が高いため、同市の考古学博物館はレプリカを展示し、原物は国立銀行の金庫に保管されている。しかし、メトロポリタン美術館は原物のみを受け入れるべきだとアルースが主張したため、スペイン当局は彼女を金庫に連れて行き、ニューヨークで人々は珍しい収蔵品を見る機会を得られることになった。

|

| STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN / VORDERASIATISCHES MUSEUM |

| バビロンが新アッシリア王国を征服した後、紀元前604年から紀元前562年にかけて建設されたバビロンの勝利を記念するイシュタル門は約575の護符や象徴的な動物に飾られている。ムシュフシュはそのひとつで、上塗りをかけて成形した瓦に描かれている。 |

「盛者必衰」の言葉どおり、新アッシリア王国の支配も永遠には続かなかった。数世紀にわたって近東を支配し、無敵と思われた王国も紀元前7世紀中頃には共同統治していた兄弟間の内輪もめによって弱体化した。そのひとり、アッシュールバニパルが石碑に示されている。籠に入れられた頭上の土は、祖父であるセンナケリブ(Sennacherib)が20年ほど前にバビロンを容赦なく壊滅させた後、バビロンの再建において果たした役割を象徴している。碑文は、父によってバビロンの王に指名された兄のシャマシュ・シュマ・ウキン(Shamash-shuma-ukin)の希望を記している。「(統治する)日々が長らく続き、十分な幸運に見舞われますように。」

しかし、16年にわたって権力を共有した後、シャマシュ・シュマ・ウキンは弟に反旗を翻した。アッシュールバニパルは4年間にわたってバビロンを包囲し、飢饉が発生したバビロンの住民は人肉を食らうほどの状態になった。破れた兄は648年、自ら燃え盛る宮殿の炎に身を投じた。その36年後の紀元前612年、ニネヴェにあったアッシュールバニパルの都は復讐心に燃えたバビロニア人によって滅ぼされた。新アッシリア王国は新バビロニア王国の統治者に席を譲った。やがて彼らもペルシャに征服され、紀元前539年、バビロンは再度陥落した。

200年ほど後、マケドニアの戦士(後のアレキサンダー大王)の司令下にあった軍隊が西から東までかつてない規模のギリシャ征服を成し遂げ、文化の流れの向きを変え、西洋古代文明の世界的な舞台を築き上げた。

|

パリに拠点を置くリチャード・コビントン (Richard Covington) は、定期的にAramcoWorldに寄稿するほか、数多くの出版物で文化、歴史、科学について執筆している。 |

www.metmuseum.org