|

| Photocuisine / Alamy |

| 수제 파스타가 전문 업체의 음식 공예로 남아 있긴 하지만, 19세기 이후 대부분 파스타는 기계화되어 밀가루 반죽을 천공 원판으로 밀어낸 후 자르고 건조해 사용하기 편리하게 포장된다. |

이 지역 전설에 따르면 시칠리아(Sicily)를 정복한 아랍의 Asad ibn al-Furat가 827년 자신의 함대와 함께 시칠리아 섬의 남부 해변에 도착한 후 가장 먼저 내린 명령 중 하나는 병사를 위한 음식을 모으는 것이었다. 재빨리 주변의 자원을 살펴본 Asad의 요리사들은 항구에서 정어리를 잡고, 근처 언덕에서 야생 회향, 건포도, 까치밥나무 열매(currant), 잣 등을 채취하여 정복군이 배에 싣고 온 당시 유럽엔 알려지지 않은 재료와 함께 모두 섞었다. 이 재료는 바로 파스타였다.

오늘날 정어리가 들어간 pasta con sarde(파스타)는 시칠리아 대표 음식 중 하나이다. 하지만 일반적으로 전설이 그렇듯, 파스타가 이탈리아의 주요리가 된 과정을 보여주는 이 이야기는 마르코 폴로(Marco Polo)가 13세기에 중국에서 국수를 발견했다는 포크로 돌린 스파게티 면보다도 많이 돌려져 왜곡된 이야기에 비해 전혀 알려지지 않았다.

우선 마르코 폴로는 본인의 여행기에 직접 동양에서 먹은 국수는 "이탈리아에서 여러 번 맛본 음식만큼이나 훌륭했다"고 적었으며, 가는 국수인 버미첼리(vermicelli)와 라자냐(lasagna)와 비슷하다고 썼다. 두 번째로 마르코 폴로의 여행 훨씬 전에 이탈리아에서 파스타를 배송하고 생산한 내용을 기록한 상업 문서가 있다. 그리고 가장 설득력 있는 것으로 학자들은 이 이야기 전체가 1920년대 후반 북미 파스타 제조업체들의 업계 간행물이었던 The Macaroni Journal 편집자들이 고의로 만들어내 발표한 내용이라고 주장했다.

|

| British Library |

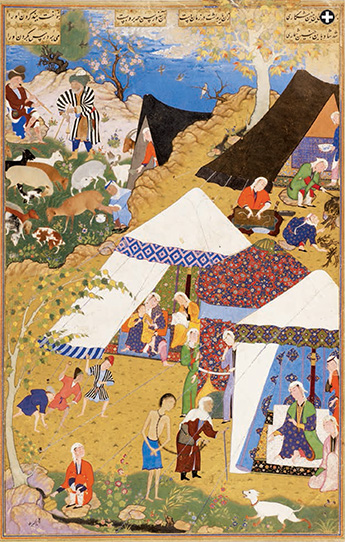

| 16세기 중반 타브리즈(Tabriz)에서 나온 명작 그림 모음집인 Nizami의 Khamsa에 실린 그림이다. 12세기 페르시아 서사시의 한 장면인 사슬에 묶인 마주눈(Majnun)과 텐트에서 그를 기다리는 라일라(Layla)를 묘사했다. 화가 Mir Sayyid Alin은 배경의 오른쪽 상단에 네 명의 요리사를 그렸다. 한 명은 불을 피우고 다른 한 명이 불 위에서 고기를 들고 있으며, 한 사람은 그릇을 가져오고, 나머지 한 여성은 reshteh(페르시아어로 파스타)로 보이는 것을 밀고 있다. |

Asad ibn al-Furat 이야기 역시 비현실적이긴 하지만, 파스타가 중동에서 유래한 것일 수도 있음을 보여주는 증거가 있다. 하지만 한낱 국수의 동양에서 서양으로의 여정에 관한 이야기엔 나선형 모양의 푸질리(fusili) 가닥처럼 많은 우여곡절이 있고 왜곡된 요소도 많다.

모양(이탈리아 음식 전문 작가 Oretta Zanini De Vita의 Encyclopedia of Pasta에선 300개가 넘는 모양이 있다고 밝히고 있다)이나 맛(호박에서 오징어 먹물에 이르기까지)과 상관없이 파스타는 본질적으로 밀가루와 물을 혼합해 덩어리로 만들어 평평하게 밀고 잘라내 액체에서 끓여 익힌 것이다. 이 마지막 단계로 파스타가 굽거나 튀기는 빵과 구별된다. 다른 특징은 밀가루를 만드는 밀의 종류이다.

파스타는 보통 글루텐이 함유된 딱딱한 듀럼밀(Triticum turgidum var. durum)로 만드는데, 글루텐은 제조 과정 동안과 나중에 물에서 삶을 때 파스타 모양을 유지하는 데 도움이 된다. 글루텐이 일반 밀(Triticum vulgare)보다 약 30% 많이 들어있고, 수분 함량이 낮은 듀럼밀은 물과 혼합했을 때 마르면서 딱딱하지만 모양을 되찾을 수 있는 건파스타(이탈리아어로pasta secca)가 된다. 여기에 또 하나의 중요한 특징이 있다.

생파스타(Pasta fresca)는 이름에서 알 수 있듯이 생파스타 면이다. 부드럽고 유연한 생파스타는 바로 요리할 때 사용한다. 듀럼밀로도 만들 수 있지만, 대부분 요리사는 일반 밀로 만든 다목적용 밀가루가 특히 손으로 작업할 때 더 수월하다고 한다(달걀을 첨가하기도 한다). 반면 식료품점에서 흔히 볼 수 있는 건파스타는 듀럼밀 고유의 특성만이 반영구적인 보존을 가능하게 하므로 듀럼밀로만 만든다. 14세기에 맘루크(Mamluk) 왕조 시대의 관리 Al-Umari는 북아프리카의 듀럼밀은 "곡식 저장고에서 80년 동인 저장이 가능"하다고 밝힌 정부 보고서를 언급했으며, 11세기에 안달루시아(Andalusia)의 지리학자 Al-Bakri는 톨레도(Toledo)의 특성 중 하나로 "그 지역 밀은 수년이 지나도 변하거나 상하지 않는다"고 자랑했다.

|

파스타 말고도 듀럼밀은 굵게 간 세몰리나(semolina) 밀가루 반죽을 건조한 것으로 만든 북아프리카 아랍 요리 쿠스쿠스(couscou)에서도 널리 사용된다. 북아프리카의 주식인 쿠스쿠스는 시칠리아의 도시 팔레르모(Palermo) 전역의 대중식당(trattorias) 메뉴로 자주 등장하며 많은 현대 시칠리아인이 주식으로 여길 만큼 남부 유럽에서도 특히 시칠리아에서 인기가 있다. 한편 듀럼 통밀 역시 찌거나 살짝 삶은 후 말려 빻은 듀럼인 불구르(burghul)로 중동 전역에서 인기가 많다. 불구르는 "상처 난 알갱이"라는 페르시아어에서 유래한 아랍어이다. 이것은 tabbouli, kibbe, 필래프(pilaf) 같은 요리의 기본 재료이다. 튀니지에선 borghol, 사우디아리비아에선 jarish로 불리며, Eastern Province의 Najd와 Al-Hasa Oasis 지역에서 특히 인기가 많다. 요르단에선 이 나라의 양고기 음식인 mansaf에서 쌀 대신 불구르를 사용하기도 하며, 이집트와 시리아에선 성숙하지 않은 듀럼 알갱이를 구운 frikah(또는 farik)를 사용해 필래프와 수프의 점성을 높이고 풍미를 더한다.

|

따라서 파스타의 기원을 추적하는 일은 다음 세 질문에 대한 공통된 답을 찾는 데 있다. 누가 듀럼밀을 경작했는가, 아니면 최소한 정기적으로 공급을 받았는가? 누가 처음으로 듀럼 밀가루를 반죽해 모양을 만들고 건조했는가? 누가 모양을 보존하고 있는 면을 끓는 액체에 넣어 요리하는 방법을 개발했는가?

이 질문들은 수천 년을 거슬러 올라간다. 세계에서 가장 오래 전부터 경작한 곡물 중 하나인 듀럼밀은 비옥한 초승달 지대(Fertile Crescent)의 야생 풀이며, 1만여 년 전에 그 지역에서 경작한 첫 곡물 중 하나인 엠머밀(emmer wheat)이 자연 돌연변이를 일으키거나 잡종을 형성해 기원전 7000년에 나타났다. (오늘날 엠머밀은 spelt(이탈리아에선 farro)로도 알려져 있다.) 긴 보존 기간과 함께 사람들이 발견한 듀럼밀의 다른 장점은 껍질이 잘 벗겨진다는 점이다. 곡식 낟알이 들어있는 겉껍질이 탈곡 중에 쉽게 분리된다. 이에 따른 단점은 가루로 만들었을 때 밀가루(또는 세몰리나)가 부드러운 밀로 만든 "다목적" 밀가루처럼 입자가 부드럽고 곱지 않고 딱딱하고 거칠다. 처음으로 빵을 구운 사람들이 누구이며 어디서 만들었든 이들은 듀럼밀의 이런 특성을 파악했다. 빵은 부드러운 밀로 만드는 것이 좋고, 듀럼밀은 죽(porridge)이나 통밀로 만든 음식 그리고 결국엔 파스타에 적합했다.

중동(특히 비옥한 초승달 지대)에서 유래한 듀럼밀은 파스타 재료가 될 수 있는 고유의 잠재성과 함께 멀리 넓게 퍼져 나갔다. 퍼진 범위와 시기는 역사가들과 고식물학자들의 논쟁 대상이다. 중국인들이 국수를 발명했다고 종종 일컫는데, 기원전 2500년경 밀을 재배한 것은 맞지만 듀럼밀은 재배하지 않았다. 중국인이 경작한 것은 일반 밀이었으며, 인류학자들은 일반 밀과 어쩌면 제분 기술도 서아시아 상인들이 실크로드를 통해 중국에 소개했다는 것에 대부분 동의한다. 뮌헨 대학(University of Munich)의 Sinological Section 설립자이자 Cambridge History of China의 저자로 고인이 된 Herbert Franke에 따르면 언어학자들은 중국에서 중국어가 아닌 음식 용어가 “아랍어나 페르시아어에서 따온 근동 지역의 이름을 갖고 있다”는 것을 발견했다.

|

| Giorgios Psakis / Alamy |

| 5가지 듀럼밀을 보여주는 이 그림은 1900년에 미국에서 제작되었다. 이것들은 듀럼밀의 높은 글루템 함유량이 파스타의 모양을 유지하는 데 도움이 된다고 하여 “마카로니 밀”로 불렀다. |

“'국수', '라비올리(Ravioli) 등 밀가루로 만든 음식은 모두 튀르크어로 [sic]임을 유념해야 한다”고 Franke는 말했다. “이는 밀가루 요리 자체가 원래 중국의 것이 아니며 근동 지역에서 중국으로 들어온 것일 가능성이 있다는 사실을 나타낸다. 그렇다면 중국 요리 중 가정에서 주로 먹으며 주요 음식이 된 chiao-tzu[덤플링]도 '서부의 야만족(Western barbarians)'이 들여온 것일 수도 있다."

기원전 3세기 후반 한조(Han Dynasty) 시대에 중국인들이 mein(국수)을 만들었다는 것은 모두가 알고 있지만, 중국의 초기 국수는 건면(pasta secca)이 아닌 생면(pasta fresca)이었다. 12세기에 중국인 여행객 Chau Ju-kua는 이슬람교 지배하의 스페인에선 밀을 "저장고에서 수십 년 동안 변질 없이 보관"한다고 놀라워하며 글을 썼는데, 중국에서도 듀럼밀을 알았다면 언급하지 않았을 내용이다. 동아시아인들은 쌀 등 다른 자원으로 만든 가루로도 국수를 만들었다. 사실 마르코 폴로가 인도네시아 수마트라 섬에서 국수를 접하고 놀랐던 이유는 국수가 사고 야자(sago palm) 또는 빵나무(breadfruit tree)의 과육에 있는 녹말인 “farina di alberi(나무에서 난 밀가루)"로 만든 것이기 때문이다. 마르코 폴로가 이탈리아로 가져온 것은 건파스타가 아닌 이 “이국적” 국수였다.

|

| 위: Fotosearch / Feldman & Associates. 아래: Imagebroker / Alamy |

| 인간은 최소 8천 년 전부터 듀럼밀(Triticum turgidum var. durum)을 알고 경작해왔다. |

그리스와 로마를 살펴보면, 다양한 고전 문헌에서 듀럼밀이라고 믿을 만한 것을 언급한 내용과 그리스와 로마 세계에서 일찍이 듀럼밀이 존재했다는 것을 뒷받침하는 고고학적 증거가 여러 개 있다. 듀럼밀을 언급한 문헌 상당수는 의학 관련 작가가 쓴 글이다. 2세기의 그리스 의사 Galen은 듀럼밀의 맛을 보리 맛과 비교하면서 독자에게 samid 또는 semidu에서 파생된 단어로 세몰리나(semolina)의 메소포타미아어인 semidalis를 그만 먹으라고 주의를 시켰다.

하지만 대부분 작가는 오늘날 영양학자들이 그러하듯 섬유질이 풍부한 듀럼밀의 이점을 높이 평가했다. 1세기 로마의 농업 경제학자로 시리아에서 호민관으로 일했던 Columella는 듀럼밀이 북아프리카와 시칠리아 같은 건조한 기후에서 가장 잘 자란다고 보고했다. 플로렌스(Florence) Academia dei Georgofili의 근대 농업 경제학자 Renzo Landi는 북아프리카와 시칠리아에서 제조한 로마 시대 동전에 긴 까끄라기로 구별할 수 있는 듀럼 다발이 있다는 점을 지적했다. Landi는 이런 동전들이 “정확히 로마 공화정 시대에 듀럼밀이 존재했다는 것을 증명”한다고 말한다.

|

이탈리아인들은 파스타에 대한 집합명사가 있기 훨씬 전부터 파스타를 먹었다. Pasta는 “paste(반죽)”, “dough(반죽)” 또는 “pastry cake(반죽으로 만든 케이크)”를 뜻하는 라틴어에서 그대로 온 단어이다. 이 단어는 곡식과 물에 소금을 가미한 간단한 식사라는 뜻의 그리스어 pastos를 차용한 말로, 이 단어 역시 "(액체나 분말을) 뿌리다"라는 그리스어 passein에서 파생했다. 오늘날 사용하는 의미로 pasta라는 단어가 처음 글에 등장한 예는 1584년 Urbino 공작부인의 수석 요리사 Giovan Battista Rossetti가 쓴 연회 준비 안내서이다.

이 전에 파스타는 일반적으로 각 모양에 따라 불렀다. 모두 손으로 만들었으며 가장 인기 있던 것으로는 뇨키(gnocchi: 덤플링, noccio에서 파생, “나무 옹이”), 라자냐(lasagne: “종이”), 버미첼리(vermicelli: “작은 벌레”), 탈리아텔레(tagliatelle: 리본 모양의 긴 조각 또는 “잘라낸 것”, tagliare에서 파생, “자르다”), 토르텔리니(tortellini: “작은 파이”), 이탈리아식 만두인 라비올리(ravioli) 등이 있으며 라비올리는 어떤 단어에서 파생되었는지 확실하지 않지만, 1100년경에 raviolo로 불렸으며, 그로부터 100년 전엔 Ibn Butlan이 sambusaj라고 묘사해 이는 음식의 기원(어휘의 기원은 아니라면)이 페르시아의 반죽으로 감싼 고기 요리일 수도 있다는 것을 나타낸다.

Nudel(“noodle”)은 18세기 독일어에서 유래했을 가능성이 높지만, 오늘날 식료품점에서 볼 수 있는 다양한 모양의 파스타면은 대부분 원이나 리본 모양부터 수레바퀴와 알파벳 모양까지 다양한 모양의 구멍이 뚫려있는 주형으로 만든 구리 원판으로 반죽을 밀어 넣어 통과시키는 19세기 산업용 압출 기술로 생산한 제품이다.

그렇지만 파스타의 다양한 이름 중 가장 흔한 것은 macaroni(마카로니: 이탈리아어로 maccheroni)이다. 이 단어는 특정 모양(길거나 짧은 것, 관 모양이나 납작한 모양, 줄 모양이나 구부러진 모양)의 파스타와 일반적인 파스타 종류를 모두 아우르며 폭넓게 쓰인다. Maestro Martino의 macharoni alla siciliana("시칠리아식 마카로니")는 직선 모양이었고, macharoni alla romana(“로마식 마카로니”)는 길고 납작한 페투치네(fettuccine)와 비슷한 모양이었지만, 초기의 macharoni/maccheroni를 언급한 내용은 짧고 둥근 뇨키와 비슷한 모양의 파스타면이었음을 나타낸다. 둥근 모양은 maccheroni가 Boccacio의 시에 나온 환상의 파르메산 치즈 산의 폭신폭신한 치즈 언덕에서 뒹굴었다는 것을 설명하는 데 도움이 된다. macharoni라는 말은 vermicelli와 함께 일찍이는 13세기 이탈리아 유대인의 글에서 등장했다.

|

| Samuel Hieronymous Grimm/V&A Museum/Bridgeman Art Library |

| 패션만으로는 충분하지 않을 때: 18세기 마카로니 클럽의 회원일 수도 있는 영국의 한 신사가 자세를 취하고 있다. |

그러나 널리 사용되고 친숙한 단어임에도 macaroni의 기원은 분명하지 않다. 많은 사람이 가루로 반죽해 주무르는 것을 나타내는 "부수다, 두드리다, 으깨다"라는 뜻의 라틴어 maccare에서 파생한 것으로 믿고 있으며, 이 단어는 “가루로 만들다 또는 함께 꽉 쥐다"라는 뜻의 이탈리아어 ammaccare로 남아 있다. (시칠리아와 풀리아(Puglia) 지역에선 macco라 불리는 으깬 누에콩이 인기가 많다.) 돌 부스러기라는 뜻의 이탈리아어 macarie와 아몬드 가루를 넣어 만든 과자 "마카롱(macaroon)"에도 그 흔적이 남아 있다.

그리스 어에서 파생되었다는 설도 있다. 그리스어 Makaria는 “보리와 물로 만든 음식”이라는 뜻의 3-8세기에 사용된 동부 지중해 지역 방언으로 대략 이 시기에 건파스타가 서양에 들어왔다. 이 말은 호메로스의 시대 그리스어 macarios가 "축복받은"이란 뜻인 걸로 보아 "축복받은 이들의 음식"이라고도 옮길 수 있다. 고대 그리스 세계의 일부였던 시기에 이탈리아 남부에선 장례식 때 대접한 국물이 있는 가는 국수 요리를 macaria 또는 "축복받은 사람의 영원한 음식"이란 의미가 있는 macaria-aionia라고 불렀다. 1548년경에 모데나(Modena) 지방의 의사 Ortensio Landopaid는 Commentario della Piu Notabili et Mostruose Cose d’Italia(A Guide to the Most Notable and Monstrous Things of Italy)에서 한 친구에게 "바람이 예상대로 불어 준다면, 한 달 후에 시칠리아라는 풍요로운 섬에 도착해 시복(beatifying)에서 이름을 딴 마카로니(macheroni)를 맛볼 수 있을 것"이라고 부러움을 표시하며, "마카로니"라는 말이 그리스 시대의 시칠리아에서 기원한 것일 수도 있음을 보여준다.

Macaroni는 요리법과 공연 예술 간의 관계를 암시하기도 한다. 고대 로마 시대에 하층민을 대상으로 한 외설적이고 우스꽝스러운 풍자극인 아텔란 소극(Atellan Farce)에서 익살꾼의 이름이 Maccus였다. 중세시대 이탈리아인들은 어리석고 실수를 많이 하며 Maccus같이 장난기가 있는 사람을 maccherone이라고 불렀다. Maccus를 통해 이탈리아 르네상스 시대에 유행했던 거리극으로 가면을 쓰고 즉흥적으로 하는 코메디아델라르테(commedia dell’arte)에서 Pulchinella라는 익살스러운 인물이 탄생했다. Pulchinella의 주요 소품은 뾰족한 코에 검은색과 흰색으로 된 가면인 macco와 마카로니가 수북하게 담긴 접시 그리고 큰 나무 숟가락이었다. 파스타는 식탐을 상징했으며, 숟가락은 Pulchinella의 왕성한 식욕을 해결하고, 누구라도 먹는 것을 막으려 할 때 벌을 주는 두 가지 목적이 있었다. 17세기경에 Pulchinella는 Punchinello라고도 불렸으며, 북쪽으로 이동해 유명한 인형극 “Punch and Judy”의 Punch가 되어 마카로니는 버리고 숟가락만을 유지해 역시 싸우기 좋아하는 Judy를 쉽게 때릴 수 있었다.

익살꾼과 마카로니와의 이런 결합은 대서양을 건너 미국 독립 전쟁 당시 사람들이 불렀던 노래인 “Yankee Doodle Dandy”에도 등장했다. 엘리자베스 여왕 시대 영국에서 세련된 분위기를 내려면 이탈리아의 패션, 요리, 문화 등은 꼭 필요한 것이었다. 일부는 이를 지나칠 정도로 받아들이기도 했으며, 18세기에 과하게 치장하고 이탈리아식으로 멋을 부리며 허세를 부리는 사람을 “macaroni”라 부르며 비웃었다. 런던에선 이런 조롱에도 아랑곳하지 않고 도시의 “마카로니”들이 모여 1760년에 마카로니 클럽(Macaroni Club)을 만들었으며, 19세기 영국 선원들은 이들의 기이한 머리 모양을 보고 남극의 화려한 깃털이 달린 펭귄을 마카로니펭귄이라고 불렀다. 비슷한 예로 1775년에 미국 독립 전쟁이 발발했을 때 "마카로니"는 그런 머리 모양을 뜻하는 말로, 촌스럽고 무례한 Yankee Doodle(미국인)이 “모자에 깃털을 꼽고 그것을 '마카로니'라고 부르며” 잘난척하는 것을 비웃을 때도 쓰였다.

macaroni가 아랍어에서 유래한 말이라는 이론 역시 흥미롭고 복잡하다. Duwayda(“자벌레”)는 파스타면을 잘게 자른 튀니지식 버미첼리의 초기 아랍어 이름이다. (사이드바 21페이지 참조) 생 duwayda의 양 끝을 이으면 qaran이라는 작은 원이 만들어지며, 이 말은 아랍어로 "잇다"라는 뜻의 qarana에서 파생했다. 양 끝을 이은 후엔 아랍어의 과거 분사 형태인 ma-qrun 또는 maq-runa라고 부른다. macaroni와 발음상 큰 차이가 없다.

음식 전문 작가 Clifford Wright가 A Mediterranean Feast에서 이 설을 조심스럽게 인용한 반면, 음식 역사가이자 요리책 저자인 Nawal Nasrallah는 Delights from the Garden of Eden: A Cookbook and a History of the Iraqi Cuisine에서 좀 더 직선적으로 다룬다. “이라크에선 1950년대까지 남부 지방에서 파스타를 maqarna라고 불렀다”는 사실을 지적하며, 한편 “바그다드같이 국제적인 지역에서 이 단어는 이미 사라지고 대신 좀 더 세련된 이탤릭체로 된 ma’karoni를 사용했다"고 밝히고 있다.

Maqarna와 itriyya 말고도 파스타는 중동 전역에서 다양한 이름으로 불렸다. 세몰리나(semolina)와 아카드(Akkad)어 semidu가 비슷하다는 것과 더불어 예일 대학의 바빌로니아 수집품 중 설형문자 서판에서 발견한 3,700년 된 "지라 수프" 요리법에선 "약간의 구운 qaiatu 반죽"을 첨가하라는 말이 있다. Nasrallah는 이 재료가 곱고 가는 국수일 가능성이 있다고 말한다.

“qaiatu를 파생시킨 단어일 가능성이 높은 아카드어 qatanu는 '가늘고 미세해지다'라는 뜻"이며, “아랍어 qitan과 복수형인 qaiateen은 결국 '줄 또는 끈'이란 뜻의 아카드어 qatanu에서 파생된 것"으로 따라서 "qaiatu 반죽은 얇게 민 다음 qatanu(줄 또는 끈)같이 줄 모양으로 자른 것"이라고 할 수 있다. 파스타를 바탕으로 한 여러 가지 수프와 필래프를 만들 때 아직도 흔히 사용하는 방법인 냄비에 넣기 전에 굽는다는 것은 아무 반죽이 아니라 말린 파스타면 같은 단단한 종류임을 암시한다.

Nasrallah는 이라크의 시장에서 아직도 구운 국수를 판매하고 있다고 말했다. 이 국수는 이란어로 "실"이란 뜻의 rishta로 불린다. rishta 요리법은 13세기 후에 아랍어 요리책에 나타나 이전에 국수를 지칭한 이란어로 "미끄럽다"는 뜻의 lakhsha를 대체했다. 명성 있는 음식 역사가인 Charles Perry는 용어의 변경은 분명하게 구분하기 위한 것으로 lakhsha는 야생 당나귀 수프에만 사용된 국수였지만 13세기경엔 이미 거의 먹지 않는 음식이 되었을 가능성이 있다고 주장했다. (하지만 이 단어는 다른 언어와 문화에 남아 있다. 오늘날 laksa는 중국 요리와 말레이 요리가 결합한 매운 국수 요리를 가리키며, 오스만 제국 일부였거나 국경이 접해있던 지역에선 laska(헝가리), lapsa(러시아), lokshina(우크라이나), lakstiniai(리투아니아), lakhchak(아프가니스탄), lokshen이디시어(Yiddish)로 남아 있다.)

요즘은 종종 reshteh라고 옮기는 rishta는 reshteh polow(국수를 곁들인 쌀요리)와 ash-e reshteh(국물이 있는 국수 요리) 같은 이란의 전통 음식에서 여전히 핵심 재료이다. ash-e reshteh는 전통적으로 사랑하는 사람이 메카(Makkah)로 순례를 떠나기 전날 밤이나 아들이 세상으로 나가기 위해 집을 떠날 때 대접하는 음식으로 ash-e pushteh-pa(“순례자의 수프”)라고 부르기도 한다.

The Legendary Cuisine of Persia의 저자인 Margaret Shaida는 "국수를 사용하는 음식은 전통적으로 '(삶의) 통제권을 손에 넣을 수 있도록' 어떤 결정을 내리거나 변화가 있을 때 준비하는 음식"이며, 이슬람 지배 이전의 이란에선 매달 초에 국수 요리를 먹었고, 오늘날에도 이 전통이 남아 매달 첫 기도 모임에서 국수 요리를 먹는다고 말한다. Ash-e reshteh는 사랑하는 사람의 긴 여행 후 안전한 귀환이나 아픈 아이의 회복 등 가족 문제에서 신에게 호소하는 종교적 서약(nazr)의 음식이기도 하다. “국수 요리는 국수 가락의 엉킴이 삶에서 여러 길이 엉킨 것과 같다고 여겨 특히 서약할 때 많이 찾는다”고 Shaida는 덧붙였다. |

하지만 그리스인과 로마인은 듀럼을 사용해 파스타를 만들었을까? 답은 '예'와 '아니오' 둘 다이다. 그리스어로 laganon은 밀가루와 오일로 만든 넓고 평평한 굽거나 튀긴 반죽이었다. 이것은 로마식 파생물인 laganum와 함께 파스타의 원조로 종종 거론된다. 기원전 4세기 젤라(Gela)의 그리스 시인 Archestratus는 일종의 지중해 지역 음식 안내서인 Life of Luxury에서 자주 laganon을 언급했다. 로마 시대에 지식인들을 위한 저녁 만찬 접대 방법 안내서인 Athenaeus의 Deipnosophistae(Philosophers at Dinner)는 1세기 그리스 작가 티아나(Tyana)의 Chrysippus가 남긴 laganon 요리법을 그대로 실었다고 주장했다.

로마 시대 요리사들은 실제로 laganum을 lagani 또는 lagana라고 부르는 줄 모양으로 잘랐고, 구이 접시에 다른 재료와 함께 배열해 요리법과 어휘 면에서 라자냐(lasagna)의 원조 격인 음식을 만들었다. “De Re Coquinaria (On Cooking)는 lagana면과 속에 넣을 음식을 국자로 퍼서 번갈아가며 쌓는다”고 설명한다. 이 책은 맛있는 음식에 지나칠 정도로 집착해 사치스러운 생활을 유지할 돈이 남아있지 않다는 것을 깨닫자 자살했다고 알려진 1세기에 살았던 전설적인 미식가 Marcus Gavius Apicius의 요리법을 모아 4세기에 나왔다. 그보단 검소한 정치인이었던 Cato the Elder(기원전 234-149)는 농장 관리와 경작에 관한 실용서인 De Agricultura(농업에 관하여)에 farinae siligneae(일반 밀가루)와 alicae primae(매우 고운 세몰리나)를 혼합해 일종의 파이 크러스트인 tracta로 만든 치즈 케이크와 비슷한 것의 조리법을 기록해 놓았다. 이후 기원전 68-65년에 로마의 시인 Horace는 포룸(Forum)에서 온종일 토론을 한 후 집에 돌아와 큰 그릇에 따뜻한 리크(leek), 병아리콩(chickpea), lagani를 담아 먹는 것보다 더 좋은 휴식은 없다고 썼다.

|

| Nicola ALbon / Alamy |

| laganon 또는 lagana라고 부르는 그리스식 원판 모양의 빵으로 지중해 북부 지방의 파스타와 lasagna(로마인들이 속과 함께 섞기 시작한 후의 의미)의 이전 형태일 가능성이 있다. |

하지만 이들 자료 모두 듀럼밀로 만든 반죽을 말리거나 끊이는 이야기를 자세히 밝히지 않고 있어 소개된 음식이 아직 건파스타가 아님을 나타낸다. 구운 laganum은 유대인들이 먹는 납작한 빵인 맛초(matzo)에 더 가깝고 튀긴 것은 고기나 과일에 반죽을 입혀 튀긴 프리터(fritter)나 도넛의 일종인 베이네(beignet)와 비슷하다. The Ecology of the Ancient Greek World의 저자인 Robert Sallares에 따르면 파스타 종류의 음식은 사실 "고대 문헌에서 찾을 수 없기에 더욱 두드러진다." 이는 또 다른 궁금증을 낳는다. 그리스와 로마 시대의 많은 발명과 파스타가 비교적 단순한 것임을 고려할 때, 그리스인이나 로마인이 건파스타를 전혀 생각해내지 못했다는 것이 가능할까?

일부 학자는 고대의 제분 기술로는 파스타를 만들 수 있을 만큼 듀럼밀을 곱게 갈 수 없었을 것으로 추측한다. 고대의 탄수화물 음식 범주에 실제로 파스타가 낄 자리가 없었다고 보는 사람도 있다.

파리에 있는 사회과학 고등 학술 연구원(École des hautes études en sciences sociales)의 Françoise Sabban은 "지중해 지역에선 고대부터 중세 시대까지 오트밀 죽과 빵이 곡물로 만든 기본적인 음식이었다"고 설명한다. 그녀는 남편 Silvano Serventi와 함께 Pasta: The Story of a Universal Food를 공동 집필했다. 빵과 오트밀 죽을 만드는 방법의 차이가 뚜렷해 서로 결합하여 발전시키지 못했다고 그녀는 말한다. 빵은 파스타와 마찬가지로 반죽을 주물러 만들지만, 건조한 열에 빵을 굽는 것이 파스타와는 다르다. 그리고 오트밀 죽은 파스타처럼 끓이지만, 파스타와는 달리 밀가루가 아닌 곡물의 통 알갱이나 빻은 것으로 만든다. “이런 맥락에서 파스타는 두 종류에 걸쳐 있는 동시에 어느 것에도 속하지 않기 때문에 고려할 가치가 없었다”라고 Sabban은 덧붙였다.

파스타 종류가 서양에 등장한 가장 첫 사례는 7세기 세비야의 이시도르(Isidore of Seville)가 글에서 laganum을 "넓적하고 평평한 빵으로 우선 물에서 (익히고) 그다음 기름에 튀긴 음식"이라고 설명한 것이다. 이와 비슷하면서 잘 알려진 것은 서양에 있는 대부분 중국 음식점에서 애피타이저로 제공하는 chow mein(차우멘)과 같이 나오는 바삭한 튀긴 국수를 들 수 있다.

하지만 Horace의 단순한 저녁 식사를 통해 어원을 추리해 나가며 알 수 있듯이 고전 문헌에서 파스타가 동쪽에서 유래했다는 가능성을 암시한 것이 전혀 없지는 않다.

Horace는 이탈리아의 부츠 모양 반도에서 "굽" 부분에 해당하는 Apuglia의 경계와 맞닿아 있는 그리스 시대의 상업 도시인 Venusia (오늘날의 Venosa) 출신이다. 이 지역은 비잔틴 제국, 롬바르디아족(Lombard), 노르만족(Norman)의 지배를 받았으며, 중세 시대엔 아랍인들이 차지했다. 그럼에도 Horace의 소박한 메뉴인 리크와 병아리콩 그리고 lagani는 전통 병아리콩 요리(ceci)와 납작한 리본 모양의 파스타로 텔리아텔레보다 얇으며 전통적으로 laganelle라고 불린 파스타 요리와 함께 ciceri e tria 또는 pasta e ceci라는 이름으로 오늘날까지 지역에서 가장 인기 있는 음식으로 남아 있다. Horace의 lagani와 laganelle와의 분명한 어휘적 연관성(이탈리아 남부 지역에서 "밀대"를 뜻하는 laganatura는 물론이고) 말고도, 네 글자로 된 단어 tria는 지역적 특성을 띄는 또 다른 예로 매우 중요한 의미가 있다. 이 단어는 그리스어로 케이크 또는 얇고 이스트를 넣지 않은 빵을 뜻하는 itrion에서 나왔다. 그러나 15세기경 같은 라틴어 어원을 갖는 itria라는 말이 전혀 다른 것을 의미하게 되었다.

|

| TACUINUM SANITATIS |

| 14세기에 롬바르디아(Lombardy)의 도서 제조업자는 11세기 바그다드의 Ibn Butlan이 쓴 건강 유지법 라틴어판을 삽화를 실어 출간했다. 이 책엔 trij라고 불렀던 파스타 요리법과 파스타 면을 밀고 건조하고 있는 여성들의 그림이 들어있다. |

“축제 때 버미첼리[itria] 만드는 것과 관련해 건조는 금지한다. 냄비에 바로 익는 것은 허용한다"라고 4세기 후반부터 5세기 초반까지 이스라엘의 성스러운 도시에서 작성된 유대인의 법전 예루살렘 탈무드(Jerusalem Talmud)에 나와 있다. 이 구절은 끓인 반죽이 이스트를 넣지 않은 빵에 해당하는지 여부에 관한 것이지만, 그 중요성은 율법상의 토론보다 훨씬 대단한 의미가 있다. 이것은 Levant 사람들이 반죽을 끓였을 뿐 아니라 가장 중요한 점으로 반죽을 말리고 itria라는 이름의 긴 가닥 형태로 보존했다는 것이 기록된 최초의 증거이다. 이 단어는 히브리어로 itriot, 아랍어로는 itriyya, 이탈리아 남부에선 tria로 남아있으며 모두 같은 것을 의미한다. 바로 파스타이다.

“Tria는 칼라브리아(Calabria), 나폴리(Naples) 그리고 시칠리아 중부에 있는 여러 마을에서 오래 전에 파스타를 부르던 이름”이라고 시칠리아 출신 인류학자이자 Pasta and Pizza의 저자인 Franco La Cecla가 말한다. Palermo의 조용한 마을 trattoria에서 La Cecla는 크기가 작은 네모난 모양의 피자를 먹으며 시칠리아인 중에서 시칠리아 섬에 파스타와 파스타 제조 기술을 소개한 사람들은 아랍인이 틀림없다고 말한다.

“9세기에 정복 활동이 한창일 때 시칠리아에서 관개와 농업 기술 대부분을 개발한 것은 아랍인"이었다며 "이곳에선 대부분 그들이 파스타 제조 방법도 전수했다고 알고 있다"고 덧붙였다.

La Cecla의 주장엔 단순한 전설 이상의 의미가 있다. 아랍 초기의 의학 저술가들은 그리스와 로마 시대의 의학 전문가들과 마찬가지로 밀의 건강상 이익을 알고 있었으며 밀의 다양한 요리법을 다룰 때 파스타도 포함했다. 9세기에 시리아의 의사이자 사전 편찬자인 Ishu bar Ali는 itriyya를 세몰리나 반죽을 가닥으로 만들어 건조한 것을 끓인 음식이라고 언급했다. 중세 시대 가장 주요한 의학 권위자 중 한 명인 이집트의 Ishaq ibn Sulayman은 10세기에 Kitab al-Aghdhiya wa’l-Adwiya(음식과 치료법의 책, 서양엔 The Book on Dietetics로 알려짐)에서 파스타 요리법을 다루었다. 더 멀리 동쪽에선 10세기 후반 카자흐스탄 남부의 실크로드 도시인 Otrar 출신 사전 편찬자 al-Jawhari가 itriyya를 밀로 만든 “털”(아마도 “얇은 조각”)인 hibriya와 비슷한 음식이라고 밝혔다.

이탈리아에서의 파스타와 파스타 제조에 관한 기록이 있는 가장 초기 문헌은 다름 아닌 중세 시대의 유명한 아랍인 지리학자 al-Idrisi가 쓴 것이었다. 1154년에 자신의 노르만인 후원자인 시칠리아의 친아랍 왕 Roger 2세를 위해 저술한 Kitab Nuzhat al-Mushtaq fi Khtiraq al-‘Afaq(The Book of Pleasant Journeys into Faraway Lands)에서 al-Idrisi는 팔레르모 동쪽에서 30킬로미터 정도 떨어진 곳에 있는 “Trabia라는 흥미로운 마을”을 언급하며 이 마을엔 “여러 개의 제분기를 가동할 수 있는 하천이 끊임없이 흐르고, 농촌 지방엔 대규모 농장이 여럿 있어 그곳에서 엄청난 양의 itriyya를 생산해 칼라브리아와 이슬람 국가 및 기독교 국가 등 각지로 수출하여 매우 많은 양을 선적하여 보낸다”라고 썼다. (사이드바 트라비아의 마지막 파스타 장인참조)

|

al-Idrisi가 매우 중요하게 다루었던 시칠리아의 해안 마을 트라비아(Trabia)는 여전히 Palermo에서 차로 30분 정도 거리로 지중해가 내려다보이는 언덕에 자리 잡고 있다. 그가 언급한 “대규모 농장”은 대량의 듀럼밀을 갈아 세몰리나로 만들었던 제분기와 함께 사라졌다. 20세기 중반에 없어진 마지막 제분소가 있던 자리엔 현재 세차장이 들어서 있다. 하지만 트라비아의 주요 도로 중간쯤에 있는 암울한 느낌의 작은 식당 한편에선 이 마을의 마지막 파스타 장인이 대부분 지역민을 대상으로 아넬레티(anelletti), 탈리아텔리 등 사람들이 좋아하는 것을 손수 만들어 팔고 있다.

주인인 Matteo Barbera는 “아버지에게 파스타 만드는 방법을 배웠다”며 “토요일과 일요일에만 만듭니다. 오직 밀가루, 달걀, 물만 사용합니다"라고 말한다. 밀가루는 그곳에서 서쪽으로 몇 킬로미터 떨어진 Casteldaccia에서 1910년에 설립된 시칠리아의 유일한 기계화된 파스타 제조업체인 Tomasello에서 구매한다. 하지만 이젠 밀가루도 현지에서 생산하지 않고 미국과 러시아에서 수입해 시칠리아 섬으로 들어온다.

그래도 Barbera는 마을의 관광 관련 문헌에서 해산물과 꽃사과(crabapple)와 비슷한 서양 모과와 함께 올바로 조성된 트라비아의 파스타 전통을 자랑스러워 한다.

그는 본인이 “파스타가 탄생한 곳에서 파스타를 만드는 유일한 사람이라는 것이 놀랍다"며 “시칠리아 사람이지만 마지막 아랍인인 셈”이라고 말하며 웃는다.

|

| Tom Verde |

| 시칠리아의 트라비아에 있는 Matteo barbera의 상점에서 집으로 가져가 요리할 수 있는 생파스타(달걀로 만든 생 파스타 면)를 광고하고 있다. |

|

Al-Idrisi가 책에 기술한 내용을 통해 번성하는 산업과 무역 네트워크가 14세기경에 북쪽의 제노바(Genoa)와 그 너머까지 확대되었다는 것을 알 수 있다. 이탈리아어로 기록된 문헌 중 파스타를 언급한 가장 오래된 문서로 알려진 것은 제노바의 군인이었던 Ponzio Bastone의 유헌장이다. 1279년에 공증을 받은 것으로 그의 재산 목록 중에 “barixella una plena maccaronis”(“서랍장에 가득한 마카로니”)가 들어 있다. 나무로 된 서랍장에 저장해 보관하려면 말린 파스타만이 가능하므로 여기서 언급한 것은 건파스타일 가능성이 높다. 13세기의 안달루시아인 Ibn Razin al-Tujibi는 Fadalat al-Khiwan fi Tayyibat al-Ta‘am wa’l-Alwan(Delights of the Table and the Best Types of Dishes)에서 이슬람 세계의 서구 지역에서 사용한 다양한 파스타 종류를 설명한다. 또한 말린 파스타를 구할 수 없는 응급 상황에서 사용할 수 있는 생파스타 조리법도 함께 소개하고 있어, 이를 통해 시장에서 건파스타가 더 흔히 구매하는 식품이었으며 따라서 수입했다는 것을 알 수 있다.

그 시기 파스타는 시와 군주의 음식으로 자리 잡았다. 토스카나(Tuscany)의 조반니 보카치오(Giovanni Boccacio)는 14세기 고전 우화시인 데카메론(The Decameron)에서 "갈아 놓은 파르메산 치즈로 만들어진 산"에는 "오로지 maccheroni와 ravioli를 만들어 닭고기 국물에 읽힌 다음, 산 언덕 아래로 던지는 일만을 하는 사람들"이 살고 있다고 동화적으로 표현했다.

영국 왕 Richard 2세의 주방에선, 수석 요리사들이 파스타 요리에서 좀 더 실용적인 접근 방식을 취했지만, 그럼에도 전형적으로 많은 양의 간 치즈를 곁들이는 것은 유지했다. 14세기 익명의 영국인이 쓴 왕실 요리책 The Forme of Cury는 다음과 같이 기술하고 있다. "반죽을 얇게 만든 다음, 조각으로 잘라 끓는 물에 넣어 잘 익힌다. 치즈를 갈고 버터를 발라 losyns(파스타 면) 아래와 위에 치즈를 뿌리고 대접한다." “losyns”은 기본적으로 라자냐이며, 책에 있는 losyns 요리법엔 듀럼밀이 아닌 빵 만드는 밀가루를 사용하라고 나와 있으나(따라서 생파스타면을 지칭하는 것으로 볼 수 있음), 요리하기 전 "딱딱해지도록 말리기(듀럼 밀가루만이 가능)"를 중요한 단계로 명시하고 있다.

(일부 학자들은 라자냐인 losyns를 딱딱한 밀과 부드러운 밀 두 가지를 모두 사용해 아몬드, 설탕, 장미수를 넣어 만든 케이크 시트를 뜻하는 중세 아랍 세계의 페르시아어 lawzinaj와 연관 지으려는 시도를 해왔다. 이 케이크는 다른 아랍 과자류와 마찬가지로 보통 다이아몬드 모양의 조각으로 잘랐다. 고인이 된 동양학자 Maxime Rodinson은 이런 과자류 음식과 이와 비슷한 문장의 방패 모양을 뜻하는 프랑스어 losange와 관계가 있다고 보았다. 이 말에서 영어 단어 lozenge(마름모꼴)가 파생되기도 했다.)

이런 사례와 중세 시대 유럽에서 파스타를 언급한 기타 문헌은 모두 파스타가 중요하고 값비싼 상품이었으며, 현지에서 바로 구할 수 없고 일반적으로 수입했다는 것을 나타낸다.

|

| Museo di Storia della Fotografia Fratelli Alinari / Brigdeman Art Library |

| 1900년 나폴리에서 찍은 이 사진에서 파스타를 햇볕에서 말리고 있다. 나폴리에서 사용한 파스타의 다른 이름인 tria는 5세기부터 레반트(Levant)지역에서 반죽을 줄 모양으로 길게 만들어 말린 것을 부를 때 사용한 이름인 itria에서 유래했을 가능성이 있다. |

“파스타는 내부적으로 생산한 것이 아니라 항구와 무역과 관련 있는 상품이었다”고 Italian Cuisine: A Cultural History의 공저자이자 Turin 지역 남부에 있는 University of Gastronomic Sciences의 교수인 Alberto Capatti는 말한다. Capatti는 이탈리아 반도에서의 파스타 생산은 사실 19세기에 산업 혁명이 확산되면서부터 널리 퍼지기 시작했다고 지적한다. (이탈리아 북부의 Lombardy에서 자란 Capatti는 일반적인 식사 메뉴는 파스타가 아닌 risotto(리조토: 쌀)였다고 말했다.) 그때까지만 해도 파스타 제조와 소비는 Naples와 Apuglia 그리고 가장 잘 알려진 시칠리아 등 이탈리아 남부 지역과 관계가 깊었다. Capatti는 시칠리아에서 이탈리아 파스타 산업이 탄생했다고 생각한다.

하지만 실제로 아랍인들이 파스타를 처음 만들었을까? al-Idrisi가 시칠리아에서 번성하고 있는 파스타 산업에 관해 언급한 부분은 아랍인이 도착하기 전에 있던 내용일까, 아니며 전설대로 Asad ibn al-Furat의 전함이 해안에 온 이후에 있었던 일일까? 초기 요리책들을 조사해보면 단서를 더 얻을 수 있다.

al-Idrisi의 책 이전엔 이탈리아 영토에서의 건파스타를 언급한 내용이 없지만, Apicius가 살던 1세기부터 13세기까지 유럽에선 요리책이라고 할 만한 것이 없었다. 이와 반대로 아랍 세계의 요리책은 10세기, 어쩌면 이보다 더 일찍 아바스 왕조 시대에 바그다드에서 등장했다. 실제 “1400년부터 나온 아랍어로 된 요리책은 전 세계 다른 언어로 된 요리책을 모두 합친 것보다 더 많다”고 Medieval Cuisine of the Islamic World의 저자인 Lilia Zaouali는 말한다. 대개 “요리책”(kitab al-tibakh)이라는 일반적인 제목을 단 책은 오늘날 유명 요리사의 책과 같이 저자와의 관련성으로 덕분에 쉽게 알려질 수 있었다.

가장 오래된 것으로 알려진 아랍어 요리책으로 파스타를 처음 언급한 이 책은 Ibn Sayyar al-Warraq라는 이름의 아바스 왕조 궁정 서기가 10세기에 책으로 엮은 것이다. 이에 앞서 8-9세기 칼리프와 궁정 관리들이 만든 조리법 모음집을 바탕으로 한 이 책은 파스타 관련 내용을 담은 챕터가 있으며, 파스타를 페르시아어로 "미끄러운"이란 뜻의 lakhsha라고 부르고 있다. (사이드바, 누가 마카로니라는 이름을 붙였을까? 참조) 서기 579년에 사망한 페르시아 왕 호스로(Khosrau) 시대에 일어난 파스타의 발명에 관한 다채로운 이야기가 실려 있다.

|

튀니지인 가이드 Hatem Bourial은 “이곳에서 피자 냄새를 맡을 수 있을 정도로 이탈리아는 매우 가깝다”며 농담을 한다. 실제로도 이탈리아 반도와 시칠리아 섬은 북아프리카 해안에 있는 튀니지의 수도 튀니스(Tunis) 및 다른 항구와 매우 가까워 수 세기 동안 파스타 등의 음식을 포함한 문화 교류에 도움이 되었다. 사실 로마의 International Pasta Organization에 따르면, 튀니지인은 이탈리아와 베네수엘라에 이어 세계에서 세 번째로 파스타를 많이 먹는다.

|

| Cindy Hopkins / Alamy |

“튀니지에선 거의 매일 파스타를 먹기 때문에 이런 통계가 놀랍지 않습니다. 파스타는 정말 인기가 많은 음식입니다”라고 The Italians of Tunisia: The Story of a Community의 저자 Marinette Pendola는 말한다. 그녀는 튀니지에 이탈리아 인이 등장한 것은 10세기까지 거슬러 올라간다고 책에서 밝혔다. 19세기 후반과 20세기 초에 많은 이탈리아인이 파시즘과 전쟁, 가난 등을 피해 남쪽으로 이주하여 여러 도시 중심부에서 공동체를 형성했다.

파스타를 즐기던 이탈리아 이주민들은 북아프리카 아랍인 중에서도 자신들과 비슷하고 다양한 파스타 요리를 좋아하는 사람들이 있음을 알게 되었다. 당시의 요리는 음식 전문 작가인 Clifford Wright가 매우 자세하게 조사하여 집필한 책인 A Mediterranean Feast에 소개되었다. 그중에서 오늘날까지도 즐겨 먹는 요리는 다음과 같다.

Rishta: 달걀 페투치네(fettucine)는 대개 콩과 채소와 섞어 주요리(entrée)나 수프(rishta jariyya)로 먹는다. 시리아와 레바논에선 렌즈콩(lentil)으로 만들기도 한다.

Duwayda: 버미첼리를 2.5센티미터 정도의 길이로 자른 것을 뜻하는 튀니지의 아랍어이다. 작은 원 모양으로 만들면 시칠리아의 대표 파스타인 anelletti와 같은 모양으로 이는 확실히 문화 교류가 있었음을 나타낸다.

Hlalim, tlitlu, qat’a: 작은 알갱이 모양으로 다양한 크기의 수프용 파스타이며 쿠스쿠스처럼 찌기도 한다.

Muhammas: 쿠스쿠스의 한 종류로 분류되기도 하는 작은 공 모양의 파스타로 muhammas는 말린 후추 열매 크기에 더 가깝지만, “작은 병아리콩”을 뜻하는 hummus(병아리콩으로 만든 소스)와 같이 아랍어 hummais에서 파생한 이름이다. muhammas를 구운 작은 알갱이는 Maghrib(북아프리카)에서 발생한 것을 반영한 이름인 moghrebiyya로 미국에서 판매되고 있다.

Eddeoueida: 버미첼리의 한 종류로 알제리 사하라 사막에서 유목생활을 하는 투아레그족(Tuaregs)이 사용하며, 이 지역에선 "Italia"를 줄인 talia라고도 부른다. |

추운 날씨에 사냥에 나선 호로스 왕은 요리사에게 재빨리 뜨거운 야생 당나귀 수프를 만들어내라고 명령했다. 왕은 다시 생각해 보고 국물에 “밀가루 반죽 덩어리”를 넣어보라고 제안했다. 왕은 “매우 맛있다고 흡족해하며 3일 연속으로 그 음식만 찾았다"고 한다. 이 이야기는 확실히 설화이지만, al-Warraq의 책엔 파스타 요리에 대한 유용한 조리법이 들어있다. 그 중 하나로 나바테아(Nabataean) 치킨 요리는 냄비에 “itriya를 세 줌” 넣고 익을 때까지 서서히 끓이라는 것으로 보아 건파스타라는 것을 알 수 있다. 초기의 아랍 파스타는 13세기 스페인계 이슬람교의 요리책에서 설명한 대로 “고수의 씨와 비슷한” 작은 곡물 알갱이 모양일 가능성이 높다.

Sabban은 포장했을 때 밀도를 최대화해 휴대하기 좋도록 “곡물 알갱이 모양을 본 떠 파스타를 만들었고, 주로 국물 요리에 사용했다”고 말한다.

중세 시대에 유럽의 학자들은 아랍어로 된 문자를 번역하면서 음식과 요리법에 관한 많은 책을 접했다. 이 중 하나는 11세기 바그다드의 기독교인 의사 Ibn Butlan가 포괄적인 내용을 담은 Taqwim al‑Sihha(건강 유지법)이다. 이 책은 1258-1266년에 Palermo에 있는 시칠리아 왕 만프레드의 궁정에서 라틴어로 번역되었다. 이후 14세기에 풍부한 삽화를 실어 라틴어 제목 Tacuinum Sanitatis으로 Lombardy에서 출간됐다. 책에 나온 요리법 중 하나는 trij(파스타) 요리로, 두 여성이 파스타를 만들고 있는 자세한 그림과 함께 소개되었다. 그림에서 한 명은 반죽을 밀고 다른 한 명은 긴 줄 모양의 파스타를 널어 말리고 있는데, 이 방법은 20세기 초까지 거의 바뀌지 않았다. (그림을 보려면 클릭하십시오.)

아랍 요리는 13세기 후반에 이탈리아 요리를 집중적으로 다룬 초창기 유럽 요리책 Liber de Coquina (Book of Cooking)에서 다룬 음식에 독특한 맛을 더했다. 라자냐와 더불어 아랍에서 파생한 몇 가지 요리 이름과 조리법이 포함됐다는 것은 이 책의 익명의 작가가 이전에 나온 아랍어 책에서 조리법을 베꼈을 수도 있다는 것을 의미한다. 예를 들면 romania(rummaniya: 석류를 곁들인 치킨), sumachia(summaqiya: 옻나무 껍질과 아몬드를 곁들인 치킨), limonia (laymuniya: 레몬을 곁들인 고기) 등이 있다.

15세기에 자세한 파스타 요리법과 준비 과정을 담은 책 Il Libro de Arte Coquinaria (Book on the Art of Cookery)이 나왔다. 저자인 Como의 Maestro Martino는 로마 교황청 사서이자 르네상스 시대의 동료 인본주의자인 Bartolomeo Sacchi가 지어준 이탈리아의 “요리 왕자”라는 별명이 있었다. 일반적으로 이탈리아 최초의 근대 요리책이라고 여기는 이 책에서도 저자는 길게 줄 모양으로 자른 파스타를 triti(즉, tria)라고 부르며 간접적으로 아랍에서 유래한 것임을 인정하고 있다. 또한 밀가루, 달걀흰자, 장미수 그리고 서양에서는 흔하지 않지만 고급 아랍 요리와 페르시아 요리에서 사용하는 재료로 만든 “시칠리아의 마카로니”의 요리법도 들어있다. 비싸고 향기 있는 재료가 포함되었다는 것은 건파스타가 그만큼 귀한 재료였다는 증거이기도 하다. 장미수는 평민의 주방보다는 왕실 주방에서 많이 사용했을 것이다. Martino는 책에서 밀가루 반죽을 “손바닥 길이만큼 건초의 두께로” 길게 잘라 따뜻하고 건조한 시기인 “8월의 달빛 아래”에서 말리라고 설명했다.

직접 만든 파스타가 좋긴 하지만 르네상스 시대의 일반적인 파스타 요리 방법은 육체적으로 힘이 많이 들었다. Martino의 요리법은 “마카로니는 2시간 동안 끓여야 한다”고 결론짓는다(Bartolomeo Sacchi는 이에 동의하지 않았다. Sacchiy의 매우 유명한 저서로 1475년 출간된 세계 최초의 인쇄본 요리책인 De Honesta Voluptate et Valetudine [Respectable Pleasure and Good Health에서 Sacchiy가 일부 파스타는 주기도문을 세 번 외우는 동안만 익힐 것을 권한 걸로 보아 초기 이탈리아에선 파스타를 말 그대로 "al dente(완전히)"익혀 먹었다는 것을 알 수 있다.)

“따라서 Martino의 말처럼 영국과 독일에서 파스타를 지나치게 오래 익히는 것은 실수가 아니라 단지 옛날 방식”이라고 Andrea Gagnesi는 웃으며 말한다. Gagnesi는 이탈리아의 요리책 저자이자 강사인 Lorenza de’ Medici가 설립한 토스카나(Tuscany)에 있는 Badia a Coltibuono 요리학교 주방장이다. 끓인 파스타는 맨손으로 다루기엔 너무 뜨거워 포크로 먹게 된 것도 Martino가 개발한 것 중 하나라고 Gagnesi는 덧붙였다.

|

| Robert Landau / Alamy |

| 1970년대 미국 LA의 도로 광고에서 가정용 크기로 비닐 포장을 한 요즘 파스타의 가장 흔한 형태를 볼 수 있다. |

완전히 익힌 것이나 설익힌 것 중 어느 것을 선호하든 현대의 이탈리아 음식을 좋아하는 사람은 자신이 좋아하는 파스타가 중동에서 유래했을 가능성을 받아들이기 쉽지 않을 수도 있다. 그렇다 해도 아랍 세계의 여러 민족이 파스타와 파스타 제조 기술을 서양에 전하는 데 중요한 역할을 했다는 것을 나타내는 증거는 많다. 또한 이런 증거는 앞서 제시했던 세 가지 질문에 대한 설득력 있는 답을 제공한다. 파스타를 만드는 주요 곡식인 듀럼밀은 메소포타미아에서 시리아, 이집트, 북아프리카, 머슬림 지배하의 시칠리아에 이르기까지 아랍 세계 전역에서 흔한 작물이었다. 세몰리나 반죽을 말리고 보존할 수 있는 형태로 만드는 것을 처음 언급한 자료도 아랍의 요리책이었다. 말린 파스타를 물로 익히는 내용이 담긴 가장 오래된 것으로 알려진 자료 역시 예루살렘의 학자들이 제공한 것이다.

오늘날 이탈리아와 동일시되는 파스타가 어떻게 이탈리아 영토에서 매우 멀리 떨어진 곳에서 생겨난 것일까? 일부 음식 역사가는 최초의 파스타가 사막에서 거주하는 아랍인 유목민이 발명한 것으로 이들은 휴대하기 쉬운 음식인 파스타를 주로 먹었다고 주장한다. 듀럼밀의 주기적인 공급과 제분에 필요한 기구 등은 유목민의 한계를 벗어난다고 지적하며 이 가설에 의문을 제기하는 사람들도 있다. 음식 전문 작가 Clifford Wright는 절충안을 제시한다. 건파스타는 중세 시대에 북아프리카를 건너 행진하는 아랍 군대와 함께 서양에 들어왔을 가능성이 있다. 어쨌든 건파스타는 편리하고 포만감을 주며 낙타든 선박이든 수송하기도 쉬운 음식이었다. 역시 그럴듯한 이야기로 1200년 전에 이 선박 중 일부는 시칠리아의 해안을 따라 닻을 내렸다.

|

|

|

풍미와 색을 더하도록 가미한 파프리카(향신료)는 말린 고추(달콤한 것, 매운 것 또는 두 가지 모두)갈아서 만든다. 고추는 아메리카 대륙에서 재배하던 작물로 오스만 제국 시대에 유럽과 중동에 소개되었다. 파프리카는 고추의 종류와 갈 때 씨의 포함 여부에 따라 부드럽고 달콤한 것부터 눈물, 콧물이 날 정도로 매운 것도 있다. 매운 종류(이 요리엔 권장하지 않음)엔 보통 맵다는 표시가 있거나 성분 목록에 매운 고추가 들어 있다. 아래의 재료 목록에 있는 파프리카의 양이 많다고 걱정할 필요 없다. 4Tbs이 맞다. 4 - 6인분 기준

- 올리브유 ⅓c, 접시에 바를 만큼 약간

- 큰 양파(반으로 잘라 두껍게 슬라이스) 3개

- 큰 마늘(껍질 까고 다지기) 3쪽

- 소금

- 파프리카 4Tbs.

- 커민 1tsp.

- 국물이 있는 잘게 썬 토마토 캔 2c. 또는 으깬 토마토 2c.

- 페투치네 또는 탈리아텔레 340g(12oz)

- 실내온도의 플레인 요거트 1c.

큰 소스 냄비에 올리브유를 붓고, 양파와 마늘을 넣고, 소금으로 간을 한 후, 뚜껑을 닫고 약한 불에서 5분 동안 익힌다. 5분 후에 뚜껑을 열고 양파가 부드럽지만 무르지 않을 때까지 계속 약한 불에서 익힌다. 갈색으로 변하거나 물러지지 않게 한다. 불을 더 약하게 하고 파프리카와 커민을 넣고 빨리 젓는다. 향이 퍼지도록 1분간 익힌다. 매우 약한 불로 놓고 파프리카가 써지지 않도록 계속 지어준다. 토마토를 넣고 소금으로 간 하고 10분간 서서히 끓인다.

한편 음식을 담을 접시 표면에 솔로 올리브유를 충분히 발라준다. 요거트에 소금을 약간 넣고 휘젓는다. 끓는 소금물에 파스타 면을 넣고 부드러워질 때까지 익힌다. 물기를 제거한 후 접시로 옮기고 파스타에 소스를 얹는다. 거기에 요거트도 더하거나 요거트는 따로 놓는다.

|

|

|

아랍 요리사들은 쓴맛 때문에 가지를 싫어했다. 10세기경 이들은 Ibn Sayyar al-Warraq의 요리책에 나온 방법대로 익히기 전에 채소를 소금에 절여 쓴맛을 빼냈다. 이 요리법은 남부 이탈리아에서 풍부한 것(고추, 토마토, 안초비)과 아랍인들이 이탈리아에 선사한 음식(가지, 향신료 그리고 특히 단맛과 짠맛의 결합)을 반영한다. 6 - 8인분 기준

- 중간 크기 가지(씻고 손질하기, 껍질은 벗기지 않는다) 2개

- 올리브유 ½c, 3Tbs.

- 큰 마늘(잘게 썬다) 3쪽

- 소금

- 생토마토(껍질 벗기고 잘게 썰기) 900g 또는 이탈리아산 기다란 토마토 28온스 캔

- 노란색 또는 빨간색 고추(2.5센티미터 크기의 사각형으로 자르기) 2개

- 빨간 고춧가루 ¼ - ½tsp.

- 계핏가루 1tsp.

- 안초비 저민 살(소금에 절인 것은 물로 헹구고 잘게 썰기) 6-8개

- 건포도 ½c.

- 케이퍼(헹구기) 1Tbs.

- 버미첼리 450g(1lb)

가지를 1.5센티미터 크기 주사위 모양으로 잘라 체에 밭이고 층마다 소금을 치면서 쌓는다. 맨 위에 접시와 무거운 것을 올려놓고 1시간 동안 물기를 뺀다. 물로 헹구고 키친 타올로 살짝 눌러 물기를 제거한다.

큰 소스 팬에 올리브유 ½컵과 마늘을 넣고 약한 불에서 마늘이 반투명상태가 될 때까지 익힌다. 냄비에 가지를 더하고 중간 불에서 금빛으로 변할 때까지 익힌다. 냄비에 나머지 올리브유를 두르고 토마토와 고추를 볶는다. 소금으로 약하게 간하고 빨간 고추와 계핏가루를 더한 다음 15분간 끓인다.

안초비, 케이퍼, 건포도를 넣고 다시 뚜껑을 덮고 15분 동안 더 끓인다.

끓는 소금물에서 많은 양의 버미첼리가 부드러워질 때까지 익히고 물기를 뺀 후, 채소와 함께 팬에서 볶는다. |

|

|

많은 사람이 pesto alla Genovese(제노바식 바질 페스토)는 잘 알고 있지만, 이탈리아의 다른 여러 지역에서도 각각 전통적인 페스토 요리법이 있다는 것을 아는 사람은 많지 않다. Pesto alla Trapanese는 시칠리아 서부 항구도시 Trapani의 전통적인 요리법으로 제노바식의 잣 대신 아랍의 영향을 받은 아몬드가 들어간다. Trapani 방식의 전통 요리법은 바질과 토마토를 사용하지만, 역시 아랍의 영향으로 민트와 고수를 사용하는 이 현대식 요리법을 난 좋아한다. 4 - 6인분 기준

- 소스

- 포장된 신선한 민트 잎 1c.

- 포장된 납작한 파슬리 잎(줄기 제거) ½c.

- 포장된 고수 잎 ¼c.

- 소금을 가미하지 않은 살짝 데친 아몬드 ½c.

- 큰 마늘(껍질을 벗기고 반으로 잘라 초록색 부분은 제거) 2쪽

- 고수 씨 간 것 1tsp.

- 소금

- 레몬주스 2tsp.

- 올리브유 ½c.

- 버미첼리 또는 얇은 스파게티(스파게티니) 340g(12oz)

- 토핑

- 올리브유 1Tbs.

- 잘게 썬 민트 잎 ¼c.

- 건포도 ¼c.

- 아몬드 슬라이스 ¼c.

- 버터(실내 온도) 3Tbs.

민트와 파슬리를 씻고 잘 말린다. 잎이 작은 조각이 될 때까지 믹서기에서 간다. 아몬드, 마늘, 고수 씨, 소금을 넣고 아몬드와 허브 잎이 매우 곱게 갈릴 때까지 믹서기를 돌린다. 믹서기가 돌아가는 동안 잘 섞일 때까지 음식 넣는 곳으로 올리브유를 조금씩 흘려 넣는다. 레몬주스를 더한다. 소스를 따뜻한 그릇에 옮긴다.

올리브유를 작은 프라이팬에 넣고 달궈지면 민트, 아몬드, 건포도를 넣는다. 아몬드가 옅은 갈색이 되고 건포도가 통통해질 때까지 계속 저어주면서 익힌다. 프라이팬에서 옮겨 버터가 잘 녹도록 곧바로 버터를 넣어 섞어준다.

끓는 소금물에서 부드러워질 때까지 파스타를 익힌다. 물기를 제거하기 전에 끓는 물 3Tbs 정도를 소스에 넣고 젓는다. 물기를 빼고 파스타를 그릇에 옮긴다. 위에 토핑을 뿌린다. |

|

|

프리랜서 작가인 Tom Verde는 Saudi Aramco World에 자주 기고하며 이슬람학과 기독교와 이슬람교의 관계(Christian-Muslim relations) 석사 학위를 갖고 있다. 그와 그의 여동생 Nancy Verde Barr는 수년간 함께 집에서의 파스타 요리는 물론이고 글 관련 프로젝트를 수행했다. |

|

Nancy Verde Barr는 음식 전문 작가로 많은 책을 저술했다. 그 중 세 권은 상을 받은 요리책이다. We Called It Macaroni(Knopf, 1991), In Julia’s Kitchen with Master Chefs, with Julia Child(Knopf, 1995), Make It Italian(Knopf, 2002). Barr는 Gourmet, Food and Wine, Bon Appétit, Cook’s Magazine과 Fine Cooking에 수많은 글을 발표했다. Tom Verde의 누나이기도 하다. |

번역에 대한 의견을 보내주세요.

번역 품질을 향상하는 데 도움이 될 만한 의견이 있으시면 언제든지 알려주세요. 이메일 제목에 영어로 “Translations feedback”이라고 명시한 후 saworld@aramcoservices.com으로 의견을 보내주시기 바랍니다. 보내주신 의견이 많은 경우, 모든 내용에 답변을 드리지 못할 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.

--편집팀 |