|

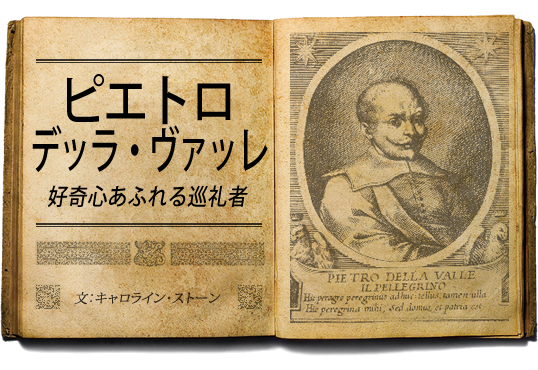

| 1614年から1626年までの12年間、東の国々を旅したピエトロ・デッラ・ヴァッレ。 未知の国々の様子を同胞に伝えようと彼が旅先から事細かに綴った全3巻の手紙集が1650年、1658年、1663年に出版されている。 |

蔵書家、言語学者であり、旅先からの通信に熱心だったイタリア人のピエトロ・デッラ・ヴァッレは、17世紀に中東を巡った旅行家として極めて重要な人物であるが、その存在はほとんど知られていない。 イスラム世界を西欧に積極的に広め、プライベートもロマンチックなデッラ・ヴァッレが人々の注目をあまり集めなかったのは、イタリア語や英語で綴った膨大な量の彼の手紙が一般的な形では簡単に手に入らなかったためだろう。トルコからエジプト、 東部地中海沿岸地方、ペルシャ、インドの西海岸まで、デッラ・ヴァッレが残した記録は100万語を超える。

デッラ・ヴァッレの偉業を支えたのは、活き活きとした細やかな描写と、飽くことのない好奇心だ。 彼は実にどんな事にでも興味を示した。 自分が目にしたものを古典やフランスの自然学者、ピエール・ベロン(1517-1564年)といった旅行家の手記等、それまでの出版物と比較したり、手に入れたトルコ語、ペルシャ語、アラビア語の文書でこつこつと学び得た知識にも照らし合わせた。

自分が発見したことの記録ばかりではなく、人づてに聞いた話を鵜呑みにするようなことはなかった。「このように聞いたが、それが本当かどうかを確認するすべはない」といった記述や、「これについてもっと調べてみたが、信頼できる情報は誰からも得られなかった」といった注釈を残している。

|

| 1615年、ギザを訪れたデッラ・ヴァッレは、たちまち大ピラミッドに魅了され、膨大な時間と労力をかけてピラミッドを探索した。 版画の出典は、デッラ・ヴァッレの訪問から60年後の1676年に出版された『ジャン・バティスト・タヴェルニエの6つの旅(Les Six Voyages de Jean-Baptiste Tavernier)』 |

デッラ・ヴァッレは本や植物、ありとあらゆる情報を集めた。旅を記録するために画家を伴って旅立ったほどである。 大部分は彼自身の学問的関心事であったが、交易や外交のために東の様子を同胞にもありありと伝えたいと願っていた。 だが残念な事に、彼が記述に残した数々のスケッチや絵画は、今日一点も残っていない。

デッラ・ヴァッレは1586年、ローマの裕福な貴族一家に生まれた。 20代半ばには、北アフリカの海岸で海賊を攻撃するスペイン海軍の遠征隊に加わった。 その後、恋に敗れたデッラ・ヴァッレはナポリに渡る。自殺までも思いつめているところに、親友の医者マリオ・スキパーノに旅に出るよう勧められる。

デッラ・ヴァッレはエルサレムへ巡礼に出ることを決めた。 旅を有意義なものにするため、デッラ・ヴァッレはスキパーノに詳しい手紙を送るので、この友人が「巡礼の旅のすべてを明確に、わかりやすく編集する」取り決めになっていた、とデッラ・ヴァッレは記している。 実際スキパーノが編集の約束を果たすことはなかったが、デッラ・ヴァッレは手紙を送り続けるという約束を果たし、またそれ以上のことを成し遂げた。 12年の冒険の旅を終えて帰郷すると、「巡礼者(il Pellegrino)」と呼ばれたデッラ・ヴァッレは手紙を1巻にまとめて出版した。生前に出版したのはこれだけで、残る2巻は彼の死後に出版されている。

デッラ・ヴァッレが聖地に向けて出発したのは1614年6月のことだった。ベニスを出港してコンスタンティノープル(現在のインスタブール)に向かう。 オスマン帝国の都では、たとえばブランコや初期の観覧車「アジャラート」が特徴的なラマダン明けの「バイラム」の祭りから、スルタン・アフメト1世軍がペルシャのシャー・アッバース1世に対抗して行った軍隊行進等、遺跡ばかりではなく様々な出来事にも目を向けた。そして、旅で見聞したものをさらに深めようと、コンスタンティノープルに1年間滞在し、トルコ語、アラビア語、ペルシャ語を学んだ。また、学問としてヘブライ語も学んだ。

「困ったことに」――彼は1615年2月にこう述べている。「トルコ語教師から2ヶ月以上も放ったらかされてしまった。自分のことで忙しかったようなのだが、またレッスンを再開してくれた。とても喜ばしい事だ。私は貪欲に勉強しており、上達もみられる」

|

| 1953年の地図でわかるように、デッラ・ヴァッレの旅路は距離にして数千キロに上る。地図の出典はウィリアム・ブラントの『ピエトロの旅路: 17世紀初頭のインド往復の旅』。 最初に降り立ったコンスタンティノープル(イスタンブール)に1年滞在し、トルコ語、アラビア語、ペルシャ語、ヘブライ語を学んだ。 |

コンスタンティノープルでは、アラビア語の有能な学者であるスキパーノと自分自身のために文書の収集も始めた。これはやがて見事な蔵書コレクションとなる。

デッラ・ヴァッレは1615年9月、エジプトのアレクサンドリアに船で渡った。 1616年1月25日付けでカイロから送られた手紙に記した見聞録によると、死者の街として知られるアルアラファではマルムーク建築に触れ、墓の美しさを特筆している。 当然ながらピラミッドも訪れ、大ピラミッド内部の通路をくまなく探索したという。

また、デッラ・ヴァッレは完璧なミイラを手に入れてイタリアに持ち帰りたいと強く願っていた。 だがそのようなミイラはなかなか見つからない。ミイラは宝飾品を奪われ、粉々にされていた。その粉末は「ムミヤ」と呼ばれ、薬効があると信じられていたためだ。 ここでもデッラ・ヴァッレはミイラがどのように掘り出されたかを正確に知りたがり、自分でその穴に行ってみたりもした。 ミイラ穴の探索はもちろん、見つかったものの記述も非常におもしろい。

|

| 17世紀のバグダッドを描いたタヴェルニエの版画。横をチグリス川が流れている。ピエトロ・デッラ・ヴァッレが1616年にこの街に差しかかったとき、こんな風景が広がっていただろう。 デッラ・ヴァッレはここで、後に妻となる「バビロニアの恋人」マーニと出会う。 |

デッラ・ヴァッレはここでも観光名所だけでなく人々の日常生活にも注目した。 いくつかの家の壁には、家主が巡礼に行ったことを示す絵や碑文が飾られていたと記されている。 イタリア人らしく、服装への関心の高さから、上流階級の衣装だけでなく、農民の男女が着る青い「ジュラバ」や、さまざまなターバンの巻き方までも描写している。ちなみにジュラバは袖幅が広く丈の長いローブのことだが、英語のローブという言葉が、ベツレヘム地域に定住する一部のベドウィン族が今でも着る「ソーブ」と似ているのも興味深い。

デッラ・ヴァッレはエルサレムへの巡礼についても述べている。信心深い彼であったが、エルサレムで迎えた復活祭の祝賀の一部については懐疑的論理を展開している。その後ダマスカスへと北上し、喜ばしことに珍しいサマリア語の写本をいくつか発見できた。その一つにはアラビア語で注釈が付けられていた。 アレッポからスキパーノに手紙を送り、写本のことを伝えた。そして、旅の第一目的だった「知識の普及」を果たすために、自分の蔵書をどう活用すべきかをいろいろな角度から論じた。

シリアからはバグダッド経由でペルシャに行こうと決めたデッラ・ヴァッレは、シャー・アッバースに会ってみたいと思っていた。シャー・アッバースはその頃、ヨーロッパの支配者と貿易やオスマン帝国の封じ込めについて外交議論を交わしていた人物だ。 デッラ・ヴァッレはいつものはつらつとした調子で、台所用品をラクダで簡単に運び、落としても壊れない特別な容れ物を作ってもらったことなども描写している。 さらに、「水の匂いと味を良くし、保冷もできる」特別な容器も注文したという。 すべてにおいて「最高にエレガント」でいるためだった。 1616年9月16日、デッラ・ヴァッレはついに頭を剃り、ターバンを巻いた。側近も同じく「周りに悟られないようシリア風の」衣装をまとい、一行は旅に出発した。

|

| デッラ・ヴァッレ一行は、街から街への移動中このようなキャラバンの宿に泊まっていたのかもしれない。 |

イラクではベドウィン族の生活について長々と描写し、女性が顔を覆っていないことに触れている。 またベドウィンの刺青に魅了され、自分も入れてもらうほどだった。当時のローマ人紳士にしてはかなり大胆な行為だったに違いない。 実際彼はその地域の衣装を好んで着ていた。好都合でもあり違ったファッションが楽しめたからだ。 しかし、上質なイタリア製の下着が盗まれたときにはさすがに腹を立てたようだ。泥棒たちが本や書類には手を付けなかったことを知ってほっと胸をなでおろしたけれども。

デッラ・ヴァッレは、砂漠のガイドに深く感銘を受けた。 彼らはどこへ行くにも、水のありかも、遠い道のりであろうと近場であろうと、すべて頭に描くことができた」としている。 「夜は星を、昼間は建物を目印に、起伏、色、その土地に育つ植物の種類を見ながら移動する。匂いすらも頼りに道を見つけてしまうのだから、とても驚いた」という。 中でも、必要なときにはいつでも、ガイドがキャラバンをまっすぐ井戸に導いてくれたのだから、これはまさに驚きに値する。盛り土もなく、遠目からは何も見えなくても、彼らについていけば必ず井戸があるのだ。

デッラ・ヴァッレが、名高い地元の権力者、首長ファイヤードの領土に差しかかった際には、キャラバンが砂漠をなるべく安全に横断できるようにと、首長による領土の取り締まりが行われていた。デッラ・ヴァッレはこの驚きのはからいについて喜び、 ファイヤードとその領土について、このように記している。 「首長はノア直系の血筋であることを証明できるという。このような話はとても信じられないが、本当ならばこの世で最高に高貴な家柄ではないか。 砂漠での厳しい生活にもかかわらず、古代から連綿と受け継がれてきた真の血筋を誇る国があるとすれば、それはアラブ人の国にほかならないと私は思う。なぜなら、彼らは自由に生きてきた。重要なことではないか。彼らが都市での生活を望まないのはまさにそのためだ。また、彼らは世界が始まって以来ずっと他国と交わったことが無く、同族同士で結婚する。それどころか同じ血が流れる相手と結婚するのが普通の事なのだ」

|

| デッラ・ヴァッレが1617年にイスファハンを訪れたころ、街ではアッバース1世による大規模な再建が行われていた。 長い間この街を訪れたかったデッラ・ヴァッレが何よりも望んだのは、シャー・アッバースとの謁見だった。 |

デッラ・ヴァッレはここでもできる限り遺跡を訪れた。 たとえばアレッポからバグダッドに行く途中で訪れた「イシュリア」や「アルタイバ」といった砂漠の遺跡や、彼がバベルの塔だと確信する遺跡など、数々の記述が残されている。 彼はスキパーノをはじめ、読み手にわかりやすいようにと、イタリアの遺跡を引き合いに出す傾向があった。いくぶん杓子定規だが、ローマの「ナヴォーナ広場より広い」とか、「ナポリで一番高さのある宮殿よりも高い遺跡」といった表現は、現存しない遺跡の大きさを効果的に伝えている。

ウルやクテシフォンでは、タイル片やレンガ片、瀝青を拾ったことについて、「そういうものに興味を持つわれわれの感覚が理解できない」地元の人に滑稽に思われたなどと記している。 また、バグダッドはかつて古代バビロンだとされていたが、明らかにバビロンとは異なるとして、こう指摘している。「建築様式を見れば明らかだ。刻まれたり、漆喰に型取られたりしたアラビア語の碑文が多くの場所に残されている。これらは現代建築物であり、疑いもなくイスラムのものであることがわかる」 また、これまで教えられた知識をアラブの歴史に照らし合わせて確認できるよう、アラビア語もすぐに読めるようになりたいと付け加えている。

|

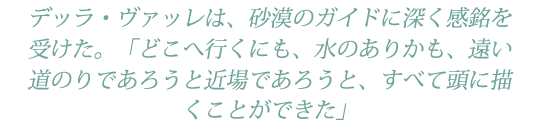

| デッラ・ヴァッレがイタリア語とペルシャ語で書いた論文。デンマークの天文学者ティコ・ブラーエが唱えた太陽中心の宇宙論をまとめたもので、ブラーエの太陽系モデルが描かれている。 デッラ・ヴァッレはこの論文を、ペルシャのラールで出会った学者のためにゴアで執筆した。 |

デッラ・ヴァッレがバグダッドに到着した日、ある事件が起こった。 イタリア人の召使二人が序列をめぐってくだらない口論となり、一方を殺害してしまった。デッラ・ヴァッレは一行全員の逮捕という状況を逃れるため、細かな策略を巡らせたという。 一方、彼の生涯で最も重要なできごとが起こったのもバグダッドであった。 彼はある日突然、マーニという「バビロニアの恋人」と結婚したことを明かす。少女の名はアラビア語で「意義」や「知性」を意味するという。

二人の出会いはロマンチックだ。 アレッポからの旅路でマーニの噂を耳にしたデッラ・ヴァッレは、なんとしても彼女に会いたいと思った。 ある共通の知り合いが二人を引きあわせてくれた。 マーニの両親もデッラ・ヴァッレを心からもてなし歓迎した。一行が寝泊まりできる場所まで用意してくれたほどだ。 マーニは彼に出会う前、彼の夢を見たという。そして初めて逢ったその日、古代からギリシャとレバント地方で婚礼の儀式の捧げ物とされているマルメロを彼に捧げたのだ。 二人とも一目で惹かれ合い、恋に落ちた。

「夫が妻の美しさを褒めちぎることは稀だろうが」と、デッラ・ヴァッレは、マーニの目を縁取るコールがどんなであるかまで、彼女の姿を多くの言葉で称えずにはいられなかった。 彼によると、マーニはトルコのマルディンで生まれ、キリスト教徒の良家の出である。母親はアルメニア人だ。「母語はアラビア語だが、トルコ語も上手に話す。私はその頃アラビア語がほとんどわからなかったのでトルコ語で会話していた」という。 さらに、彼女の知性と気高い精神、恐れを知らない心にも大きく感謝している、と続けた。 山賊の襲撃を受けたとき、マーニは逃げもせずに男たちの上着と荷物を守り続けたとのことだ。

デッラ・ヴァッレによると、マーニはシリアの民族衣装を着ていたが、イタリアのファッションもとても気に入っていた。その様子は「ベドウィン女性のやり方で頭を覆い、これはまたイタリアの尼僧やスペインの未亡人がかぶるベールとも似ていた」と描写している。 一方、鼻輪をするなど、マーニの風貌にはどこか粗野な部分もあったことを認めている。この鼻輪を外すように説得してみたが、彼女の姉妹に受け入れられなかったようだ。

デッラ・ヴァッレの長い手紙は1616年12月16日と23日で終わっている(彼の手紙の多くは数日間や数週間を綴った日記形式だった)。もうすぐスキパーノが手紙の編集を始めてくれるはずだった。イスファハンを訪れたらすぐに帰郷する予定であったし、まもなく彼に再会して共に仕上げができると思っていたからである。

クリスマスの後、デッラ・ヴァッレとマーニはイランに向けて出発した。 「シリアからペルシャの衣装に着替えた」とデッラ・ヴァッレは記している。 また、田舎の床屋でそれまで16ヶ月間伸ばした髭を剃ってもらった。 「頬とあごの髭を剃り落とし、長い口ひげだけにして、完全にペルシャ人に見えるように頼んだ」と。 マーニは彼の姿を見て「失恋」したが、デッラ・ヴァッレは「外国に行くときは、その土地の習わしに合わせるべきなんだよ」と説明し、妻を慰めた。

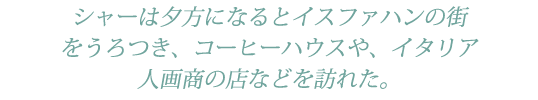

3ヶ月後、二人はイスファハンにいた。デッラ・ヴァッレがどうしても訪れたかった街だ。シャー・アッバースは、今日もなお健在の大モスクや建造物を再建している最中だった。 デッラ・ヴァッレはイスファハンの土地や人々の様子も詳述している。とくにジョルファ地区のインド人コミュニティやキリスト教徒区域など、さまざまな人種や風習の存在に感銘を受けた。 ジョルファ地区は国から追放されたアルメニア人のためにシャー・アッバースがつくった街で、製造業や交易で経済が刺激されるだろうとの期待も込められていた。 デッラ・ヴァッレは、その旅路の苦難やジョルファ地区に着くころに状況はよくなったことに触れている。

|

| 1621年、イスファハンから海岸のホルムズに行く途中、デッラ・ヴァッレはペルセポリスに寄り、後にヨーロッパで初めて公開されることとなる楔形文字の碑文を複製した。 文字が左から右に書かれているとの推測は正しかったが、解読はできなかった。 |

イスファハンでは、各国の学者など面白い人物にたくさん出会った。 その中には、ムハンマド・カーシム・イブン・ハッジ・ムハンマド・カシャニ(ススリとして知られる)がいた。彼は後に、完成したばかりの百科事典『マジマ・アルフルス・ススリ(Majma’ al-Furs Susuri)』を一部デッラ・ヴァッレに送っている。 シャー・アッバースに捧げたこの百科事典は、17世紀に広く活用されたものであった。 当時トルコ語の辞書を作っていたデッラ・ヴァッレはこの事典にとりわけ大きな関心を寄せていたに違いない。 このトルコ語辞書は他のプロジェクトとは違い、出版向けに制作していたものの、実際に世に出ることはなかった。 デッラ・ヴァッレは宗教にも関心があった。イスファハンの貴族、「ミール・ムハンマド・エルヴェハビ(アルワッハービ)」が宗教についてデッラ・ヴァッレと以前交わした議論を続ける手紙の写しが残っている。

シャー・アッバースが領内を旅すると、デッラ・ヴァッレも彼を追った。 二人が会い会話したことの記述は、非公式ながら君主の話しぶりや人柄がわかる貴重な記録であった。

1618年の冬、シャー・アバースはカズウィーンで外国の大使らと会う。デッラ・ヴァッレはシャーのためにできるかぎり情報を集めた。 彼はロシア人は無骨だとする一方、インド大使が贈り物として連れてきた動物の一群に感激したようだ。 高齢のスペイン大使、ドン・ガルシア・ダ・シウバ・イ・フィゲロアも参加し、自身の日記の中で、デッラ・ヴァッレの話を補足する興味深い記述を残している。

集まりが終わると、デッラ・ヴァッレは病気であったが、マーニと共に12月、なんとかイスファハンにたどり着く。 マーニの両親をはじめ家族数人が迎えてくれた。 この時デッラ・ヴァッレは、ペルシャのグルジア征服で孤児になった8歳のグルジア人少女、マリウッチャをマーニが養子にしたと家族に告げる。まだ子供を授かっていなかったことへの慰めだったのだろう。

1619年6月、大使ら要人による秘密会合が再び開かれた。デッラ・ヴァッレはこの祝典について生き生きとした興味深い記録を残している。たとえば女性だけの集まりもあったが、これについては、マーニが事細かく報告している。 また、シャーが夕方になると街をうろつき、コーヒーハウスや店を訪れていたことがわかっている。その一つ、イタリア人画商の店では、「ナヴォーナ広場で1クラウンで売られているような肖像画が、10シークインで売られており、それでも安いとされているようだ」という。 クラウン(コロナート)はナポリの銀貨で、シークイン(ベニスのゼッキーノ)は3.5グラムの金貨であるから、ずいぶんな上乗せだ。

イスファハンに長居しながら、デッラ・ヴァッレは数えきれないほどの話題に触れた。まじめな話からふざけた話、現地料理がだんだん好みになってきて、帰国したらイタリア料理にまた慣れなければならないこと、氷のさまざまな保存方法、ペルシャ猫をイタリアに輸出する計画(デッラ・ヴァッレはペルシャ猫を何匹も飼っていた)などあれこれ書き記している。 彼は、とくに専門用語や方言などにアラビア語やペルシャ語を交えて説明した。スキパーノのためとはいえ、今日でも意義深い。

とりわけ驚かされるのは、当時のイスラム世界の郵便システムが効率良く機能していたことだ。 デッラ・ヴァッレは日記風の手紙を書き、冒頭と文末に挨拶を入れることがあるが、こうした彼特有の書き方から判断すると、スキパーノに送られた手紙の数ははっきりとわからないにしろ、少なくとも36通はあったと思われる。 この中で一通だけ見つからないものがある。スキパーノが失くしてしまったらしい。 反対にデッラ・ヴァッレは、ベネチア、シチリア、フランス、スペイン、コンスタンティノープル、バグダッド、インドから手紙を受け取ったにもかかわらず、スキパーノからは一通もなかったと不満を漏らしている。スキパーノは2年以上何も書いていなかったから、郵便のせいではない。

この頃、マーニの家族はバグダッドに戻りたがっていた。 デッラ・ヴァッレの体調は良くなかった。1620年から1621年にかけての厳しい冬で(1232年以来の記録的な寒さだったと言われる)、体調を崩していた。彼の思いは自然と故郷へ向けられる。 だが、当時の国際情勢が、彼の帰国を妨げた。 ペルシャとトルコの戦争で、アレッポを通るルートが封鎖され、彼と多くのヨーロッパ人は足止めを食らった。 さらにペルシャがイギリス軍に加わり、ポルトガルをアラビア湾南岸でホルムズから追い出す作戦に乗り出すと、そこも不安定で危険なルートになった。 それでも彼らは出発した。

途中ペルセポリスに寄った。デッラ・ヴァッレはここでも詳しい記述を残している。ただ今回ばかりは急いでいたため、正確さには欠けていた。

ペルセポリスからシラーズに移動し、海岸を目指した。 ホルムズからインド経由でヨーロッパに旅立つ予定だったが、ホルムズでも戦闘が始まったという知らせが届く。ただ、彼らの士気は高かった。マーニがついに待望の子供を授かっていたからだ。

|

|

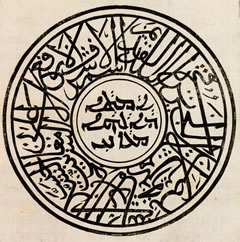

| 上: マーニ・デッラ・ヴァッレのために描かれた紋章。マーニは1621年、23歳のときホルムズそばのミナーブで亡くなった。紋章は1626年にローマで執り行われた葬儀に合わせて制作された記念集の表紙を飾る。 碑文にはシリア語で、「神の使い、マーニ」と記されている。 下: バグダッドで1982年に出版されたデッラ・ヴァッレの旅行記には、マーニの肖像画が載っている。 |

彼らは近くのミナーブで待つことにした。そこにはイギリス人の商人がいて、その一人はデッラ・ヴァッレの旧友でもあった。ひとまず様子を伺うことにした。 だがそこはあまり衛生的な環境ではなかった。 まずマリウッチャが病気になり、続いて全員が病気になった。そして12月30日、病に伏していた愛するマーニが帰らぬ人となった。 23歳だった。

デッラ・ヴァッレはどうしていいかわからなかった。 こんな場所にマーニを置いていくなど耐えられない。そこでデッラ・ヴァッレはマーニに防腐処理を施してもらい(驚くことに地元女性は防腐処理ができた)、棺に入れて送還し、イタリアで埋葬することにした。 自分も病に苦しんでいたが、一行は旅を続けた。 デッラ・ヴァッレはマーニの死後1ヶ月の記憶がほとんどないと記している。マーニを失ってから1か月後、彼は300キロ西に離れたラールにたどり着き、そこで倒れた。 ラールでは、非常に有能な医師にかかり、博学な仲間に囲まれながら徐々に回復を遂げた。 彼は「アジアのどこを見ても、いや世界のどこを見ても、ラールほど博学で優れた科学者に出会える場所はない」と記している。

数カ月後、デッラ・ヴァッレは再びシラーズにいた。そして1623年から1624年の冬、彼は12歳のマリウッチャと共にインドに向けて出発した。 デッラ・ヴァッレの手紙は主に、ゴアでの出来事に関するものだったが、南インドのゴアとカリカットの間にある小王国についても非常に興味深い独特の記録を残している。 デッラ・ヴァッレはそこでも写本を探し、椰子の葉でできた本と、文字を彫るための尖筆、製作過程を正確にまとめた記述をコレクションに加えた。

ムガール帝国が支配した地域には行く機会はあまりなかったし、行けたとしても、彼の記録は、すでに他の旅行家が残した豊富な記述の足しにはならなかった。 だがゴアではラールやイスファハンにいる知識人の友人らと手紙を交わし、さまざまな文学プロジェクトにいそしんだ。

|

| 各国語で制作された記念集に登場するマーニ・デッラ・ヴァッレの標章。紋章と同じ言葉がシリア語で記されている。 |

1624年11月4日、デッラ・ヴァッレはインドから最後の手紙をスキパーノに送る。そして12月17日、マスカット経由でバスラへと出発した。 ナポリに寄ってスキパーノのところへ泊り、1626年4月4日にローマに到着した。 デッラ・ヴァッレは「妻を失った男らしく」いかにもな様子で裏口から家に入った。

彼は残りの人生をローマで送り、さまざまな知的活動や音楽活動にいそしんだ。東西のオリエント学者とも連絡を絶たなかった。 妻のマーニはアラコエリの教会で埋葬された。マーニは臨終間際にデッラ・ヴァッレにマリウッチャの世話を頼んだ。彼女が適齢期に達すると、デッラ・ヴァッレは妻に娶り、 その後二人は14人の子供を授かった。

デッラ・ヴァッレの手紙の第1巻は1650年に出版されている。1652年に亡くなってからは、息子4人が1658年と1663年に残りの2巻を出版した。 2巻はすぐにフランス語、ドイツ語、オランダ語に翻訳され、英語にも一部翻訳された。「旅人」の願いどおり、イスラム世界の様子を伝える貴重な文献と考えられている。

|

キャロライン・ストーンは、ケンブリッジとセビリアの両方に拠点を置く。 最新刊のThe Curious and Amazing Adventures of Maria ter Meetelen: Twelve Years a Slave (1731–43) (仮訳:『マリア・ティル・メーテレンの好奇心あふれる素晴らしき冒険の旅:12年の奴隷生活(1731-43年)』)はカレン・ジョンソンの訳で2011年にハーディング・シンポールから出版されている。 |