|

|

| カスバ――港を一望するアルカスバ(城塞)を語源とするこの旧市街は、人口350万人を擁するアルジェリアの首都アルジェの真ん中に属し、現在8万人が暮らしている。 |

アルジェのカスバは、丘から地中海の海岸線になだれ込むように広がる。生命にあふれる様は「ノアの方舟」に喩えられ、密集した街並みは「松ぼっくりの中の種」に喩えられてきた。 300年前にこの白壁の街を訪れ捕虜になったイギリスの船乗りは、この街の事を「海から見ると船のトップスルのようだ」と回想している。 16世紀の旅行家、レオ・アフリカヌスは、この地にパン屋が多かったことに言及し、その600年前は地理学者イブン・ホウカルが、たくさんの泉から透明な水が注ぎ込んでいたと称えている。

ここには、フェニキア人の貿易商人や、沿岸で交易を営んでいたカルタゴ人など、紀元前6世紀から人が住んできた。その後、「ベルベル諸族、ローマ人、ビザンツ人、アラブ人(7世紀初頭)が代わる代わるやってきてこの街を欲しがり、やがて支配した」と国連教育科学文化機関(ユネスコ)は記している。 スペインとトルコが支配し、その後1830年からは130年にわたってフランスの植民地となる。

|

|

上:DEA/A・ダグリ・オルティ/ゲッティイメージズ

下:ロジャー・バイオレット/ゲッティイメージズ |

| 下: アルジェとイギリスが最後に戦った1682年の4年後に作られた版画。密集して台形に広がる丘側のカスバを海から見ると、たしかに「船のトップスルのよう」だ。 上:1880年には、「下のカスバ」と呼ばれる地域にフランスがつくった通りが確認できる。 |

街一帯が見渡せるアルカスバ(城塞)がカスバの語源である。かつては庭園や豪華な建物ばかりだったが、今は崩れかかった民家がひしめいている。 フランス人はその後、カスバの低地部に通りを作り、シャルルマーニュやシャルトルなど、フランスの人名や地名にちなんだ名前を付けた。 一方、アルジェは湾に沿って拡大し、旧市街の横に新たなヨーロッパ人地区が広がる形になった。

カスバは鼓動するアルジェの右心室のようなもの。アルジェリアに血を通わせ、独立戦争では大量の血が流れた。 カスバはアルジェリア史の中心で昔も今も小さな存在でありながら利害の対立が絶えなかった場所。そんなカスバは、60ヘクタールの面積に建物が密集し、350もの曲がりくねった通りや路地が入り組み、袋小路も多い。これらの道を一本につなげれば15キロにも及ぶ、まさに迷路の街だ。

カスバには、アルジェに住む350万人のうち、8万人が密集して住んでいる。

カスバについて最も誇大表現したのは、17世紀に世界各地の旅行記を出版したイギリス人のサミュエル・パーチャスだろう。 彼はカスバを「海が渦巻き、海賊が牛耳り、商売は廃れ、奴隷が臭い…… 、背教者と売国奴を引き寄せる街」と呼んでいる。

|

| 「昔のことを覚えていない住民があまりにも多すぎます。文化も歴史も覚えていないのです」と言うのは78歳のズビール・マムー老人。 カスバ生まれのカスバ育ちで、この街を訪れる学生グループを案内することも多い。 |

要するに、荒れ狂う海に面した安全な港町で、海賊船が停泊し、この街を「ノアの方舟」に喩えたミゲル・デ・セルバンテスをはじめ、多くのヨーロッパ人が人質に捕らえられた街だ。ただし、捕虜となっても奴隷として売られることは稀だった。またシェークスピアが『オセロー』で言うように、「トルコ人」化したキリスト教徒をはじめ、多くの人々が自国民と戦った場所でもある。

変わった捕虜の例もある。15世紀のフィレンツェの画家、フラ・フィリッポ・リッピは、主人の肖像画を描いて自由を手に入れたという。 イタリアの芸術家の評伝を書いたジョルジュ・ヴァザーリは「ある日、彼が主人と仲良くする様子を見て」こう記している。「気まぐれなのか、主人の肖像画を描く機会が訪れた。火の中から焦げた木炭を取り出し、ムーア人の衣装を着た等身大の主人の画を白い壁に描いた。 このことが主人の耳に入り(この地域では絵画に関する認識がなかったために、海賊たちには奇跡と映ったらしい)、長い間つながれていた鎖からついに解放された」

17世紀のアルジェでは、常に数百人ものヨーロッパ人が捕虜となっていた状態だったという。その多くが自国の海岸で海賊に捕まり、拉致された。 歴史家のリンダ・コリーは、1642年のイングランド内戦勃発の要因の一つに、海岸の護衛を怠ったステュアート家の王に民衆が不満を募らせたことがあるのではないかと言う。 アルジェの太守は1672年、スペイン王が身代金を払っているのに、イギリス国民の自由を金で買おうとしないチャールズ2世の非を諌めた。 イギリスとアルジェが最後に戦った1677年から1682年にかけての戦争では、イギリス船5百隻から3千人もの人質が取られている。

17世紀のアルジェでは、常に数百人ものヨーロッパ人が捕虜となっていた状態だったという。その多くが自国の海岸で海賊に捕まり、拉致された。 歴史家のリンダ・コリーは、1642年のイングランド内戦勃発の要因の一つに、海岸の護衛を怠ったステュアート家の王に民衆が不満を募らせたことがあるのではないかと言う。 アルジェの太守は1672年、スペイン王が身代金を払っているのに、イギリス国民の自由を金で買おうとしないチャールズ2世の非を諌めた。 イギリスとアルジェが最後に戦った1677年から1682年にかけての戦争では、イギリス船5百隻から3千人もの人質が取られている。

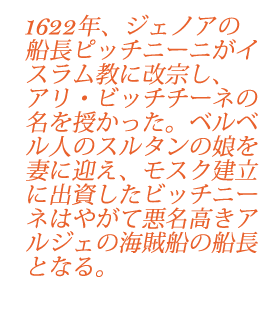

だがジェノアの船長、ピッチニーニは違った。彼は1622年、イスラム教に改宗し、アリ・ビッチチーネの名を授かった。ベルベル人のスルタンの娘を妻に迎え、海賊船の船長になり、モスク建立に出資した。 このような話を「渦巻く海」と呼んでも誇張はない。

|

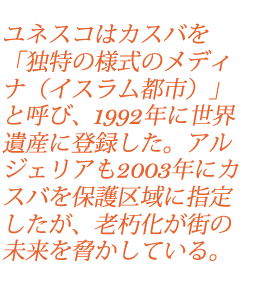

| 小さな広場の壁にサッカーゴールを描いてサッカーをする少年たちと、石造りの階段を降りる女性。丘側のカスバでは、一番急勾配の道になると472段もの階段が続く。 |

海賊の略奪行為をめぐるアルジェと欧米勢力の争いは、1800年代始めまで続いた。1816年、英蘭船舶がカスバを爆撃し、太守に海賊行為の取り締まりを約束する誓約書を書かせている。

西のバブ・アルウェッドと東のバブ・アズンをはじめ、カスバの外壁と門は16世紀初頭に建設された。この頃、アルジェの首長は、スペイン人を放逐するために、エーゲ海のレスボス島からトルコ人の海賊ババ・ウルージ(ババは年上の人への敬称)とその弟、ハイレッディンを招く。 片腕しかなかったババ・ウルージが1518年に戦闘で死ぬと、ハイレッディンが実権を握り、街と海賊船をオスマン帝国の庇護に置く形をとった。

ハイレッディンはその後オスマン帝国海軍の大将となり、ヨーロッパ船を悩ませた。ヨーロッパ人はババ・ウルージの名を聞き違え、二人にフランス語で「バーバルース」、イタリア語では「バルバロッサ」、すなわち「赤ひげ」の名をつけた。 外壁の外では、かつてバーバルースと呼ばれたフランスの悪名高き刑務所のそばにハイレッディンの像が立っている。住民はこの像に腕が2本あると馬鹿にするが、少し事実を履き違えているようだ。 だがフランス人もカスバの住民も、どちらのバーバルースも悪者には変わりないとして、腕が1本余計だと言うのだった。

|

|

| 左: 建築家、フーリア(「自由」の意味)・ブーヒアの家族は、1954年から1962年のアルジェリア独立戦争に欠かせない存在だ。彼女にとってカスバは「テラスで遊んだり、路地に隠れたり、私が私らしくいられる場所で、自由の象徴」だった。 「街の設計でここまで気分が変わるのだから、都市計画の仕事をしたいと思うのも当然ですね」 右: 家の中を見ると、だまし壁と通気口が、解放運動を主導したアリ・ラ・ポワントの隠れ家につながっている。 |

今日、建築家のフーリア・ブーリアは、自分が育ったカスバを案内するとき、オート・カスバ(上のカスバ)をスタート地点に、丘の上から下までを一気につなぐカスバ通りの階段472段を降りるルートで周る。 フーリアはアラビア語で「自由」を意味する。その命名は偶然ではない。彼女の一族は、アルジェリア独立戦争(1954~1962年)初期にフランスに抵抗した偉大な憂国の士である。

父ムスタファはフランス兵に殺され、遺体は彼女の遊び場であった路地に捨てられたという。 いとこのジャミラは民兵で、20歳のころ連行された。ジャミラが裁判で死刑を宣告されたことは海外でもニュースになったが、後に無事釈放される。 1958年、ジャミラがまだ獄中にいたころ、エジプトの映画監督、ユーセフ・シャヒーンが彼女の人生を映画化し、「アルジェリアのジャミラ(Jamila the Algerian)」を制作すると、この映画は反植民地主義運動のスローガンとなった。

自由の願いはフーリアの一族に脈々と受け継がれてきた。 フーリアの母ファティーハは、投獄と拷問を受けたが、その後、冷静に二重スパイを演じたとして評判になる。 彼女は、アルジェリア民族解放戦線(FLN)のアルジェ軍事組織を指揮したサーディ・ヤセフと、ヤセフがカスバで作戦を一任したアリ・ラ・ポワントをカトン通りの自宅に堂々とかくまいながら、一方で密告者を演じた。 ラ・ポワントはイタリアの映画監督、ジッロ・ポンテコルヴォの1966年の受賞作「アルジェの戦い」に英雄として登場する。

映画では、見張り役を務め、アリの横で息を引き取ったヤセフの甥、オマールも登場する。ただ、映画や殉教者広場の肖像画で彼が「ちびのオマール」と呼ばれているのは事実と異なるらしい。ヤセフは、アルジェの戦いの回顧録で、単に「小さな(年少の)」オマールと呼んでいる。 フーリアもオマールのことを覚えている。小さな英雄としてだけでなく、ビー玉遊びや路地裏遊びの天才としても。

「私が建築家になった理由は単純ですよ。子供の頃のカスバの思い出です」とフーリアは話をつなげる。 「テラスで遊んだり、路地に隠れたり、私が私らしくいられる場所で、自由の象徴でした。 街の設計でここまで気分が変わるのだから、都市計画の仕事をしたいと思うのも当然ですね」

|

|

| カスバには「過去があるからこそ未来もあります。過去をしっかりつなぎ止めておくのは、すべて前に進むためです」と言うのは、カスバで生まれ育ったベルカセム・ババシ(上)。カスバ基金の会長で、奉仕活動のほか家、道路、配管などの修理も行っている。 下: 外壁の外には、かつてフランスの刑務所だった建物の向かいにハイレッディンの像が立っている。16世紀初頭にアルジェ首長の招きでスペイン人を放逐したトルコの海賊だ。 |

フーリアが感じる物理的な自由は、セルバンテスの友人で一緒に捕らえられたアントニオ・デ・ソーサの言葉にも通じる。ソーサはカスバを松ぼっくりに喩え、1612年の手記『アルジェの地形(Topography of Algiers)』で、「密集していて家屋がひしめいているから…… 、街全体を屋根伝いに歩けそうだ」としている。 またセルバンテスがカスバでの記憶に基づいて書いた『ドン・キホーテ』の「捕虜の話」の章では、「裕福で位の高いムーア人が暮らすムーア式の家の窓は、窓というよりは抜け穴のようで、さらに厚く細かい格子で覆われている」とのくだりがある。

ブーヒア一家の家はそんな表現がぴったりだ。家にはインドアガーデン(ワサット・アルダール、つまり「家の中心)があり、それを囲むようにタイル貼りで馬蹄形アーチのギャラリーが三つある。屋根も平らになっている。 なんとなく聖堂のような風格がある。 玄関には、 「シャヒード(殉教者)ムスタファ・ブーヒアの家。1954年11月の殉教を追悼して復元」と書かれた看板がある。 階段上のだまし壁は、アリ・ラ・ポワントの隠れ家につながっている。 隠れ家は、フーリアが部屋を貸すズビール・マムー(78歳)の寝室の通気口にもつながっている。カスバ生まれカスバ育ちの粋な老人だ。 「これを見るたびに彼のことを思い出すのです」とズビール老人は言う。

|

1957年にフランスの空挺部隊がカトン通りの家を爆撃し、アリ・ラ・ポワントと10数人の仲間が命を落とした場所には、アルジェリア国旗と思い出の品が飾られた追悼の場が設けられている。 |

|

| コバル/アートリソース |

| 1966年の名作「アルジェの戦い」で、ブラヒム・ハジャク演じるアリ・ラ・ポワントが、反逆の主導者サーディ・ヤセフの若きいとこの話に耳を傾けるシーン。 |

リヨン通りにある自宅は、「なくなってしまった」と老人は悲しげに言う。彼の青春だった「エトワール劇場」も閉館した。 ブルー通りを歩くと、故モステファ・ラシェラフが住んでいたという家があった。今は廃屋だが、ラシェラフはアルジェリアのナショナリズムを研究した著書『アルジェリア―国と社会(L’Algérie—Nation et Société)』の中でカスバを「消失した世界」と呼んでいた。 老人はこう語る。「カスバは昔と違います。 昔のことを覚えていない住人があまりにも多すぎます。文化も歴史も覚えていないのです。自由闘争と独立戦争の時代に、ここで何が起こったかも」

老人がカスバの通りを今でもフランス名で呼ぶのは、彼の世代ならではだろう。 フランス人がカスバにやってきた当時、各通りは井戸や門、市場といった近場の目印で呼び分けられていた。だからフランス人は外壁に沿ってペンキで線を塗り、迷路の道しるべにした。老人は色を表すフランス語で道を把握している。 独立後、通りはアルジェリアの英雄にちなんだ名前に改名された。皮肉なことに、その多くは英雄たちが命を奪われた場所でもある。 これらの場所には銘板が掲げられている。たとえばラシード・カバーシュ通りでは、アブデル・ラフマン・アルバジが屋根の上で撃たれて落ち、39番のドアのすぐ外で息を引き取った。

かつてカスバには公共の水飲み場が150ヶ所あったが、今も健在なのは6ヶ所だけである。その一つで「養蜂家の井戸」を意味するビル・ジェバーには、4人の戦士、トゥアティ・サイド、ラディ・ハミダ、ラハール・ブーアレム、ベラミネ・モハメッドを追悼する銘板がある。 「死を宣告された」と記されているが、さらに「1957年6月20日午前3時25分および3時28分、バーバルース刑務所でギロチン刑に処される」との重々しい記録が添えられている。

ルーニス・アイット・アウディアは、「ランペ・ルーニ・アレスキ友の会」という文化再生グループの会長を務める (ランペはフランス語で険しい坂道を意味する。ルーニ・アレスキもギロチン刑に処せられた自由の戦士である)。彼にとって刑務所の記憶は特に強烈だ。 「子どもの頃、刑務所の壁のすぐ下に自分の寝室の窓がありました」と当時を振り返る。 「処刑が行われるというある日、囚人の大きな声で夜明け前に目が覚めました。 彼らは自由賛歌を歌っていました。『われわれの山から自由の声が湧き上がる』と。 母は泣き、父は青ざめ、私に寝床に戻れと言います。 私は同じ歌を90回聞きました。その年、90人の囚人が処刑されたのです」

アイト・アウディアは最近、カスバ出身ウィーン在住の経済学者で、自叙伝『太陽のきらめきと苦渋(Éclats de soleil et d’amertume)』を著したカデル・ベナマラをカスバに呼び、朗読会を開いた。 「カスバでは、家主が実際に住んでいる家はわずか10%しかありません。あとはみんな田舎から来た無断居住者ばかりです」とベナマラは語る。 「彼らに歴史を教えること、カスバはアルジェリアに新たなスタートをもたらした場所で、富と誇りの街であると学んでもらうことがわれわれの役目です」

ベナマラは1942年12月、ドイツ軍による米英上陸部隊への空爆中、ランドン通り17番地の地下室で生まれた。 通りの名は、1850年代にアルジェリア沿岸の山の中にあるカビリー地方に平和をもたらしたフランス軍の大将、ジャック・ルイ・ランドンにちなんだもの。その後アマール・アリ(アリ・ラ・ポワントの本名)通りに改名されている。

ベナマラは1942年12月、ドイツ軍による米英上陸部隊への空爆中、ランドン通り17番地の地下室で生まれた。 通りの名は、1850年代にアルジェリア沿岸の山の中にあるカビリー地方に平和をもたらしたフランス軍の大将、ジャック・ルイ・ランドンにちなんだもの。その後アマール・アリ(アリ・ラ・ポワントの本名)通りに改名されている。

「私のような子供にとって、カスバは昼も夜も魔法の街でした。普通のご近所は生身の人間ですが、それに加え目には見えない、かつてはここに住んでいた人々の亡霊もそこらじゅうにいました。 今でも夢のように目に浮かぶのが、お菓子売りがやってくるときのこと。びっくりするような大声で売り歩くのです。 『うちのお菓子を食べれば悩みごとも吹っ飛ぶよ』と。 子どもの私たちは、その声を聞いてよだれを垂らしたものです」

ベルカセム・ババシほどカスバの都市再生に一生懸命取り組んでいる人はおそらくいないだろう。彼はカスバ基金の会長で、地域で奉仕活動を行い、インフラの修理を呼びかけている。 住民は、家が崩れそうになった場合や、共有壁の内側にある配管の修理について隣人同士の意見が合わない場合に、彼に相談する。 ババシはアルジェ海軍本部のある豪華な邸宅、パレ・デ・ライスで生まれた。以前はバルバリア海賊が住んでいた場所である。 「祖父が船長だったので、そこの居住区に住めたのです。 ですから、かつてのカスバの建築がいかに美しかったか、よく知っています」

|

花と貝殻のモチーフで縁取った7つの円形模様が、戸口の上の装飾パネル色彩や彫刻を引き立てている。 両横のパネル部分にある円形模様には、それぞれ「神のみぞ勝利者」と刻まれている。 |

|

| かつて街に150ヶ所もあった公共の水飲み場のうち健在なのは6ヶ所だけである。 |

「フランス人がやってくる前の1830年、アルジェの市街といえばカスバのことでした。 今カスバは市街の一部です。実際のところ、ほんの一部にすぎません。 かつて城塞だったものが、次第に大きくなり、丘の上の住宅地から低地にある現代風の市街地まですべてを飲み込みました。フランス人は海岸に沿って広いアーケードと商店街を作り、 東のバブ・アズンから西のバブ・アルウェッドまで、街を取り囲む外壁と門を取り壊し、モスクを教会に変えました。 邸宅は壊され、公共の広場になったり、博物館に変えられたりしました。 カスバで最も重要な公園、殉教者広場(戦争の英雄に捧げる命名)は、かつてアルジェ一美しい邸宅があった場所です」

ダール・ムスタファ・パシャ・カリグラフィー美術館と、ダール・ヘダウジ民衆芸術伝統美術館は、どちらも、カスバの民家がかつてそうであったように美しい姿に復元され、カスバの歴史を紡いでいる。 ダール・ヘダウジの館長アジザ・アイシャ・アマムラは、彼女が言う「山」の上、つまりオート・カスバにある母の実家で生まれた。 民俗学を研究する彼女が、ラマダンの歌を教えてくれた。断食中の人々が日没後の食事時を伝える空砲を心待ちにしながら歌った歌だという。 「シャイフ!早く、早く、礼拝告知を! ドーン、ドーンと空砲が響けば、 すぐにでも食べたい おいしい食事を」

ベルカセム・ババシの子供の頃の思い出は、あまり良いものではない。 「フランス人からひどい差別を受けたことを思い出します」と語る。 「フランス語の成績は常に優だったのですが、どんなに良い成績でも、授業では勉強しないフランス人の後ろにしか座れませんでした。 教師たちは我々を「地元民」と呼び、地元民がフランス人の子より上手に話すのが気に食わなかったようです。アルジェリアは当時フランスの重要な一部で、私たちも理論上は完全にフランス国民だったのに」

|

| アリ・ラ・ポワントの廃屋の下にある広場で遊ぶ少年たち。建物の一部は修復せずに独立戦争の犠牲者に捧げる記念建造物として残されている。 カスバ基金のベルカセム・ババシによると、カスバで家主が実際に住んでいる家はわずか10%である。 |

ババシは、カスバの住民はフランス人の入植者を皮肉たっぷりにからかうという。 「昔は配達やゴミの運搬にロバを使っていたのですが、ロバ使いたちはバスの運転手のようにどの家の場所も把握していました。 そこでロバにあだ名を付けたのです。たとえば1492年にイベリアからカスバ最初の住民を追い出したスペインのイザベラやフェルディナンド。それから1541年にアルジェを制圧しようと500隻の艦艇を引き連れて大失態をさらしたカール5世。 だからロバ引きは 『イザベラ、左!カール、右!』と叫ぶわけです」

ババシによると、アルジェリア革命の後、住民1万人が街を去り、さらに1990年代の内乱を経てカスバ社会はバラバラになったという。 皮肉なことに、かつてヨーロッパ人を捕虜にした場所が、その後独立戦争中にフランス人が治める収容所となり、今は無断居住者の住処となっている。 にもかかわらず、彼は信じて疑わない。カスバは「過去があるからこそ未来もあります。過去をしっかりつなぎ止めておくのは、すべて前に進むためです」

|

| 左から時計回りに: 自宅の柱にもたれてポーズを取る少女。 自宅入口の馬蹄形アーチの外に立つミラウィ・スマイン。国を愛する昔の世代に特徴的なシェシア(小ぶりなアルジェリアの帽子)をかぶっている。 「この帽子の意味を知らない人も多いのです。 私も解放闘争に参加しましたよ」。 上のカスバでポーズをとる少年たち。 真鍮工のハシェミ・ベンミラは、上のカスバを訪れる客が少ないにもかかわらず、トレーやコーヒーポットを売る商売を続けている。 |

ユネスコはカスバを「独特の様式のメディナ(イスラム都市)」と呼び、「16~17世紀にかけて北アフリカ、アンダルシア、サハラ以南のアフリカの(中略)都市計画に大きな影響を与えた」としている。 1992年、ユネスコはカスバを世界遺産に登録し、さらに2003年にはアルジェリアがユネスコの「都市構造の悪化を防ぐ継続的な努力が必要」との認識に応えて、カスバを保護区域に指定した。 しかしその後、管理を怠ったことで、ユネスコに登録を抹消されるかもしれないという話にもなった。

ゼカー・アブデルワハーブは、アルジェリア文化省のカスバ保護計画を監督している。彼のチームは崩壊の危険性がある家屋に緊急修理を行っている。 実際、今日の多くの家屋は、傾いた壁をその場しのぎの適当な木材で支えて倒れないようにしただけの状態で、ひび割れたバルコニーは道に突き出し、中庭のアーケードは、アーチが歪んでしまっている。

アブデルワハーブが緊急に修理が必要とした家屋はすでに700戸に上る。 「カスバは多くの損傷を負ってきました。地震の被害もそうですし、パイプの水漏れで石の基礎が弱っています。 改修工事のために一時的に退去をお願いしても、断られるのがほとんどです。そこを何とかするのが私たちの仕事です」 怠慢の跡があちこちに見える。不規則に家々がひしめく中、建物が崩壊した場所はそこだけぽっかり穴が開いたようになっていて、ゴミが散乱している。まるで歪んだ歯並びの中に1本が抜けた歯があるようだ。

アブデルワハーブと建築家チームがとくに残念がるのが、オート・カスバで物悲しく佇む100年ハウスだ。フランス人が見せ物として1930年に建てた家なのだが、それまでの100年間フランス人に取り壊されたり、崩壊したりした歴史ある邸宅や家屋の廃材でできている。

|

| 左上から時計回りに: 窓の格子を切削する木工職人のカレー・マヒオット。彼が作る格子の歴史はとても古く、16世紀に短い間カスバで捕虜となっていたスペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスが見たものを彷彿させるかもしれない。 ベン・シェナブ通り沿いに並ぶ市場街が、上のカスバと下のカスバの境目にあたる。写真はオレンジを売る若者。 飾りタイルやサッカーグッズで飾られた実家の菓子屋の店番をするハリム・オワゲヌーニ。 カスバの長い歴史を物語るドアの前でポーズをとる少年。 |

木工職人のカレー・マヒュートはバッス・カスバ(下のカスバ)から家賃の安いオート・カスバ(上のカスバ)に越してきたが、セルバンテスが言うような格子窓を旋削加工してなんとか生計を立てている。真鍮工のハシュミ・ベンミラも、11世紀のシディ・ランダネ・モスクのミナレット近くでトレーやコーヒーポットを売る商売を続けている。だがこれだけで十分とは言えない。 上のエリアを訪れる者は少なく、観光客などほとんど来ない。

80歳のミラウィ・スマインが、オート・カスバとバッス・カスバを隔てるベン・シェナブ通りの自宅の外に立っている。 彼はシェシアと呼ばれる小ぶりの帽子をかぶっている。昔の愛国世代を象徴するアルジェリアの帽子だ。若者がTシャツを来て野球帽を後ろ向きにかぶるのとはだいぶ様子が違う。 「私が心配するのは、若者が貧しいということではなく、理解力に乏しいことです」と語る。 「この帽子の意味を知らない人も多いのです。 私は解放闘争に参加しました。カスバから外国人の悪行を排除する運動をこの目で見てきました。 場合によっては過去に戻るのもまんざら悪いことではありませんよ」

オスマン帝国時代の外壁跡に囲まれたカスバの険しい階段からブーザレア山のふもとを眺め、さらに上の壊れそうな城塞を仰ぐと、老朽化が進むこの街に明るい未来の気配は感じにくいかもしれない。 アントニオ・デ・ソーサが1612年に残した言葉は今日のカスバにも当てはまる。 「少しずつ頂上に向かって上へ上へと家々が這い上がり、上の家は下の家にせり出す形で建っている」カスバの家々は、今も重力と記憶のはかなさに身を任せながら、支え合うように立っている。