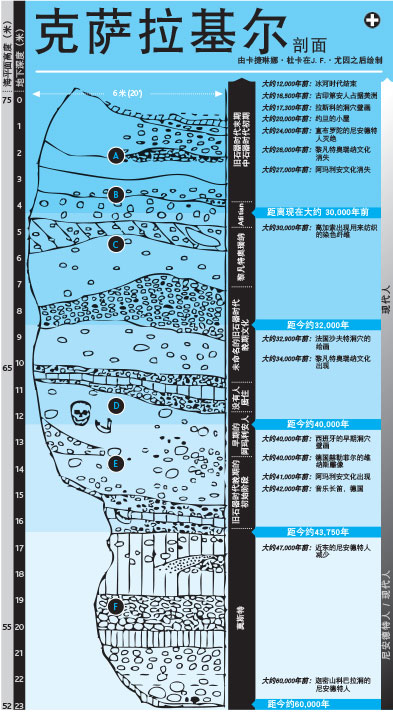

在史前考古学家的眼中,克萨拉基尔是神秘的,它几乎不为圈外人所知。 这里有层层叠叠的史前工具、动物骨骼和火坑,可以追溯到60,000至15,000年以前,可能是黎凡特(甚至是全世界)持续居住时间最长、人口最密集的旧石器时代遗址。 现代人迁出非洲、近东作为大陆和文化桥梁的地位,以及近一个世纪的科学研究都和克萨拉基尔分不开。

|

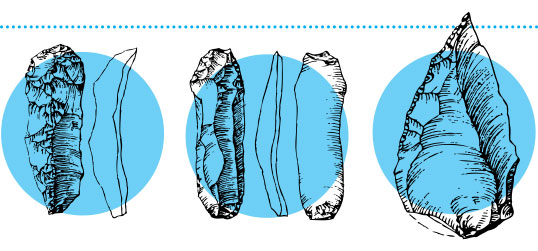

| 住在克萨拉基尔的“阿玛利安”人文化持续了14,000年,大约是41,000年至26,000年之前。 在对现场进行发掘后,考古学家发现了数千件抛掷尖物、刮削工具和刀具。 |

克萨拉基尔人在史前时期存在了几万年,但直到20世纪20年代才被载入史册,当时,遗址的业主开始在高高的石灰石悬崖下挖掘宝藏。 这处悬崖位于黎巴嫩山的山脚下,靠近今天的安特利亚斯镇(贝鲁特东北部),形成了考古学家所称的岩龛。 这次寻找金银财宝的努力以失败告终,但挖掘者却意外地发现了近东一处最重要的旧石器时代遗址。

克萨拉基尔人在史前时期存在了几万年,但直到20世纪20年代才被载入史册,当时,遗址的业主开始在高高的石灰石悬崖下挖掘宝藏。 这处悬崖位于黎巴嫩山的山脚下,靠近今天的安特利亚斯镇(贝鲁特东北部),形成了考古学家所称的岩龛。 这次寻找金银财宝的努力以失败告终,但挖掘者却意外地发现了近东一处最重要的旧石器时代遗址。

克萨拉基尔出土了疑似“洞穴人”手工制品的文物,贝鲁特美国大学的自然学家阿尔弗雷德·戴伊于1922年前往该遗址调查,同年,霍华德·卡特和卡纳冯爵士发现了图坦卡蒙墓。 在对寻宝人挖的坑进行勘探时,戴伊在岩龛的后壁发现了约2000个燧石和骨制品。 有关这次发现的消息很快传到旧石器洞穴艺术权威、法兰西学院的阿贝·亨利·布勒伊耳中,他建议进一步研究该遗址。

1937年,一小队耶稣会士考古学家根据阿贝·布勒伊的建议开始进行现场发掘工作。 这次活动由33岁的约瑟夫·多尔蒂神父带领,他来自马萨诸塞州的波士顿学院,当时是剑桥大学的学生,指导老师是近东史前史专家多萝西·加罗德夫人。 其他参与者包括古人类学家J.·富兰克林·尤因神父(后来去了福特汉姆大学)以及耶路撒冷宗座圣经学院的乔治·马汉和约瑟夫·墨菲神父。 发掘期间,体力劳动是由黎巴嫩工人完成的,通过铲、筛和清理,他们挖出了一个23米(75英尺)深的岩龛。

|

| 哈迪·舒埃里 |

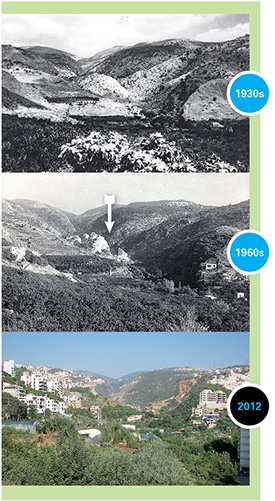

| 克萨拉基尔位于海岸和群山之间,面朝东南,山峰为它遮挡呼啸而来的北风。 这里不但能为居民提供保护,还有丰富的各类资源。 |

多尔蒂神父本不打算在20世纪30年代前往黎巴嫩,1937年4月4日那天是他第一次访问克萨拉基尔。仅在两天后他就写到:“遗址附近的安特利亚斯山谷大约是我见过的最荒凉的地方。 请回想你们看过的有关阿富汗荒野和开伯尔山口附近印度西北国境的电影—比方‘Lives of a Bengal Lancer’(抗敌英雄)—情况大致就是这样。”

抵达现场后两个月,耶稣会士们在遗址上搭起了房子,包括工作区、洗漱间、厨房和6人用寝室。 他们以每天50个皮阿斯特的价格聘请了30名本地工人从事体力工作,包括挖掘和清理文物上的沉积物。 发掘出的物品很快就占据了大部分空间,多尔蒂因此发表意见说:“只有耶稣会士会同意用1750美元[相当于现在的28,000美元]拨款完成如此规模巨大的工作,这其中还包括旅行和生活开支…”。在20世纪30和40年代指导年轻的耶稣会士发掘克萨拉基尔的法国耶稣会士、著名的古生物学家及地质学家德日进(Pierre Teilhard de Chardin)挖苦说:“你们起初是以学生的心态来做这项工作,后来却发现这实际上是一份大人的工作”。

波士顿学院的发掘工作出土了数百万件文物,对任何史前考古学遗址来说,这都是一个惊人的数字。 这些物品主要用燧石制作(燧石是黎巴嫩石灰石基岩的常见原材料),其中还包括大量被屠宰的动物骨骼、海洋动物壳制的珠子、骨器和鹿角抛掷尖物及锥子、各类装饰物品和赭石着色剂。 毫不奇怪,为了完整地描述这个宝库的旧石器,这项工作几乎进行了90年时间,而且研究到现在还没有结束。 黎巴嫩大学的科瑞恩·亚兹贝克希望将来能继续挖掘,他注意到“克萨拉基尔是黎巴嫩最重要的史前遗址,它包含近东旧石器时代晚期最长的迁居序列。”

当前有关人类进化和在全球定居的观点以化石证据为准,也包括出土文物和生物基因数据。 这些调查表明,大约在200,000年以前,非洲就出现了相对较新的现代人:Homo sapiens sapiens(智人)。

调查人类起源的最新、最强大的分析工具来自分子生物学。 遗传学家发现,检查细胞内微小结构的DNA(即线粒体)可以确定横跨几十万年的人类之间的生物基因关系。 线粒体又叫细胞动力工厂,因为它们能生成化学能,拥有自己的基因组,而且线粒体DNA (mtDNA)完全遗传自母体。

1987年加州大学伯克利分校的研究人员发表的大量研究结果显示,非洲人口的mtDNA序列显示了极大的差异性。 非洲人(例如喀拉哈里的San人)拥有这个星球上最古老的遗传谱系: 他们在这段最漫长的时期累积了进化变化。 研究推测,今天所有人体内的mtDNA均源于200,000年前生活在非洲的某一位女性。 这位女性被称为“线粒体夏娃”,是现在地球上所有人口的遗传学母亲。

贝鲁特成为东西方交汇处之前的几十万年间,黎凡特海岸地带和阿拉伯半岛南端构成走廊,我们共同的祖先通过这条走廊从非洲走到亚洲、欧洲、澳洲,最后进入美洲。 这里还是尼安德特人(Homo sapiens neanderthalensis)与我们的直系祖先共存和杂交的地方。

|

从上至下: 多萝西·a. e·加罗德的档案;

亨利·弗莱施/乐冯·诺迪建;哈迪·舒埃里 |

| 从现在的安特利亚斯向西看,克萨拉基尔上方的这座石灰石山自首次发掘以来现在几乎已经成了平地。 |

尼安德特人与现代人祖先的进化分裂大约是在440,000和270,000年之前的某个时间发生的。 生活在欧洲的尼安德特人(即通俗文学中的穴居人)向南进入黎凡特,向东最远到达伊拉克库尔德地区和西伯利亚南部。 根据莱比锡马克斯·普朗克协会人类学进化研究所斯万·帕博的研究,今天生活的所有人都有一些尼安德特人的DNA,介于百分之一和百分之四之间,非洲人除外。 我们的尼安德特人遗传基因很可能来自80,000至45,000年之前某个时间近东发生的杂交。

“走出非洲”理论的支持者认为,解剖学上的现代人的出走可能是浪潮式的。 向近东的最早迁徙发生于130,000年以前,研究非洲之角和与之相邻的阿拉伯部分的现代地图时发现,这次迁徙显然可能有两条路线。 其中之一涉及穿过埃及北部进入西奈半岛,另一条则横跨曼德海峡进入现代的也门,可能要坐船。 在不同时期,人们可能会同时采用这两条线路迁徙,因为它们都比较好控制,没有重大危险,路上还经常有我们祖先跟踪、追捕的动物出没。 考虑到近东作为欧亚桥梁的地理位置,如果用树来做比喻,这个地区就是树干,我们的家庭之树从这里长出树枝,而非洲就是树根(既有地理方面也有基因方面的因素)。

|

| 发掘区和上地层概况 |

|

| 发掘者发现一支保存完好的鹿角。 |

|

| 黎凡特奥瑞纳骨骼和鹿角尖示例。 |

|

| 发掘时发现的7岁的埃格伯特的头骨。 |

|

| 旧石器时代晚期旧石器时代晚期初始阶段(iup)的刀片工具,包括倒角件和雕刻刀或凿子。 |

|

| 发掘队伍挖了大约19米(62英尺)深。 |

|

|

石溪大学的约翰·谢伊将尼安德特人与现代人在近东的互动描述为地理上的“拔河战”,这两个群体都定期进出该地区。 现代人于130,000年前进入该区域,当时,这里住的是尼安德特人,而且,他们似乎在一段时间内限制了新来者的定居。 大约50,000年以前,另一批现代人从非洲迁徙至此,可能因为人口对资源和疆域的压力,我们的祖先最终成为克萨拉基尔之类地区的唯一居住者。

如果这种竞争仅以体力为决定因素,胜利者无疑是尼安德特人。 不过,由于认知、身体和文化能力的发展,现代人更有优势,尼安德特人最终不得不转移到边缘地区寻求庇护。

尼安德特人和现代人在许多方面都有差别,最显著的可能是他们的头骨解剖结构:前额倾斜,头骨的后部有一个较大的突起,被称为枕突,眉棱突出,没有下巴。 和我们的祖先相比,他们体魄更强壮,更有力,由于身材相对比较粗短,他们更适合欧洲的寒冷气候条件。

研究西班牙内耳化石发现,尼安德特人能听到的音域和今天的人类似。 解剖他们的咽喉部发现,他们有舌骨,因此,除了发出咕噜声,他们还能发出更多声音。  他们和现代人的共同点是,二者都拥有对语言发展有重要意义的基因,有些古人类学家相信,他们有复杂的语言模式能力。 不过,利用尼安德特人声道模型,借助电脑模拟其可能发出的音域,佛罗里达州大西洋大学的罗伯特·麦卡锡得出结论,他们没有复杂的语言。 不论是哪种情况,尼安德特人至少已经沉默了24,000年。

他们和现代人的共同点是,二者都拥有对语言发展有重要意义的基因,有些古人类学家相信,他们有复杂的语言模式能力。 不过,利用尼安德特人声道模型,借助电脑模拟其可能发出的音域,佛罗里达州大西洋大学的罗伯特·麦卡锡得出结论,他们没有复杂的语言。 不论是哪种情况,尼安德特人至少已经沉默了24,000年。

尼安德特人显然不适合长距离奔跑等活动。 很显然,尼安德特人运动消耗的能量比现代人高32%,因此,和生活在类似环境中的现代人相比,他们每天需要的热量比现代人高100至350卡。 因此,我们的祖先仅凭需要的热量更少就能占据竞争优势。

来自伊比利亚半岛的证据表明,尼安德特人使用装饰性的赭石原料,此外,分析伊拉克库尔德地区沙尼达尔洞骨骼周围土壤所含的植物花粉时发现,死者遗体上放了野花。 遗体装饰和丧葬习俗虽然有些简单,但其行为却和现代人相同。

|

| 大英博物馆 |

| J.·F.·尤因在1955年重建了埃格伯特的头骨,如同宾夕法尼亚大学的石膏模型所示。 原头骨所处的地层估计是40,000年以前的。 |

尼安德特人到底发生了什么事情没有人知道。 迁入亚洲西南和欧洲的现代人取代了他们。 毫无疑问,接触导致各类互动,显然,有些互动创造了杂交机会,还有一些则和威廉·戈尔丁的著作《继承者》描述的一样,涉及身体冲突和资源竞争。 尼安德特人的消亡也可能与50,000至30,000年前的气候快速波动有关,这种波动对已经分群和孤立的人群意味着更多压力。

克萨拉基尔好比是一块23米高的多层蛋糕,层叠着跨越45,000年的各类人群。 最早的一层是旧石器时代中期,尽管从未给出准确日期,这个时期大约是在60,000年前。 当时,尼安德特人仍在近东的土地上漫游,但他们并不孤独。 我们的祖先正在该地区重新发展,而且,很可能这两个群体在不同的情况下都使用了这里的岩龛。 谁应该对克萨拉基尔旧石器时代中期的文物负责现在仍然是个谜,因为尼安德特人和现代人用同样的方法制造石质工具。

旧石器时代中期地层之上就是旧石器时代晚期地层,这无疑是近东最长的序列。 在1937-1938年发掘期间,多尔蒂神父发现了18个这样的地层。 后来,法国著名的史前史学家雅克·提克西耶根据精细的地层划分对该遗址进行了调查并证实,实际的地层数比上述数量多许多倍。

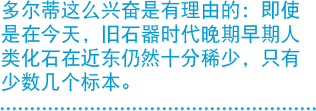

1938年8月23日,波士顿学院的发掘人员在11.46米(约38英尺)深的一堆水磨损岩石下发现了解剖学意义上的现代人骨骼遗骸,这是这次发掘最珍贵的发现。 多尔蒂神父1938年9月写给波士顿学院院长的一封信表达了他们的兴奋之情: “我悄悄地告诉您,神父—我们大概找到了两副骨骼,除了已经提到的头骨和骨骼,我们又找到了一个年轻奥瑞纳的下颚。” 多尔蒂这么兴奋是有理由的: 即使是在今天,旧石器时代晚期早期人类化石在近东仍然十分稀少,只有少数几个标本。

被发现的两个人紧挨着躺在一起。 其中一副骨骼保存得很差,被裹在压实的沉积层里,另一副则有一部分伸到沉积层外面,比较容易挖掘。 发掘者将保存较好的遗骸命名为“埃格伯特”,经大英自然历史博物馆的克里斯托弗·斯金格辨认,这副遗骸属于一名7岁儿童。 最近,牛津大学考古学研究实验室的卡捷琳娜·杜卡确定,与埃格伯特属于同一地层的海洋动物壳制珠子的日期大约为40,000年前。

多尔蒂不认为这两个孩子是被特地掩埋的,他写道:“看来这(两)个可怜的年轻人被扔在厨房垃圾堆里,没人再多看一眼,就像野猪、熊和鹿的遗骸一样。” 不过,将遗骸放在庇护所后面的一堆岩石下面还是表明他们采取了简单,但有意的安葬措施。 将遗体保存在对埃格伯特的族人有重要意义的地方(即他们的居住范围内)进一步说明,他们希望能将珍爱的人留在靠近他们的地方。

埃格伯特属于考古学家所谓的阿玛利安人(Ahmarian),他们是猎人-采集者,于41,000和27,000年前生活在该地区。 阿玛利安人这个名字一方面指伯利恒附近的考古遗址俄科阿玛(Erq el-Ahmar)(首次发现该史前文化的地方),另一方面也和这些人将红赭色着色剂(ahmar在阿拉伯语中指“红色”)用于装饰目的的事实有关。 目前尚不清楚阿玛利安人的社会组织情况或他们每天的互动方式。

但研究现代猎人-采集者的行为,以此了解史前人类的行为也不失为一种方法。 人种学类比虽然有点臆测,却能提供一个窗口,了解早已消失的古文化形态。 我们怀疑阿玛利安人以家庭式群体生活,和现代的猎人-采集者一样。他们的社会是平等的,半游牧性质或流动性极大,有根据氏族和年龄建立的松散的领导层。 在部落群体中,例如北美的拉科塔印第安人或澳大利亚土著Nyantunyatjara,男人负责狩猎,女人和儿童负责采集可吃的植物、块茎、水果和坚果,并用陷阱猎取小动物。 采集取决于女人对地点和季节的了解,一般能提供日常饮食的50%或更多。 根据哈佛大学已故的格林·伊萨克的说法,这种合作式的社会行为对我们的生存有重要意义,已经存在了数百万年。

|

| 斯普林·诺尔(4) |

| 阿玛利安人用有机材料(例如鹿角)做的锤子击打单块燧石,轻松地分离出若干薄薄的刀片类工具。 他们将这些刀片用作刮毛皮的工具,切割用的刀具或狩猎用的抛掷尖物。 |

可以肯定的是,阿玛利安人擅长用石头工作: 克萨拉基尔有他们扔下的数千个刀片工具。 刀片指刀状物品,靠击打被称为岩芯的燧石获得,特别用于狭长的形状。 这种工具在稍后的石器时代文化中比较常见(例如旧石器时代晚期),但实际上,250,000年前的叙利亚巴尔米拉东北的科乌姆(el-Kowm)盆地遗址就有发现。 阿玛利安人用有机材料(例如鹿角)做锤子,将一块燧石分出无数薄薄的刀片状物体。 他们将这些刀片用作刮毛皮的工具,切割用的刀具或狩猎用的抛掷尖物。

克萨拉基尔的阿玛利安猎人做了两种不同类型的抛掷尖物,这两种都很容易制作且设计简单。 具体来说,用锋利的鹿角叉之类的工具将刀片的顶端凿成尖角。 刀片在从岩芯上分离时已经变得很薄,特别适合装在柄上。 在黎凡特,不同地方抛掷尖物的风格也不相同,表明阿玛利安人出现了本地化的群组。 在北部海岸地区,他们做的抛掷尖物被称为平面尖物,在内盖夫和西奈半岛的南部沙漠地区都没有发现。

我们不知道这些抛掷尖物的确切用法,但它们的大小、形状和重量都表明,它们可以用来做投掷的矛或箭。 复制试验和克萨拉基尔地区阿玛利安尖物的使用(根据迦密山地区的Mugharet el-Wad命名为el-Wad尖物)显示,在用作抛掷物时,它们的效果特别好。

尼安德特人早在110,000年之前就掌握了给石质工具附加把手的技术。 他们用热活化胶(如沥青或树脂)将抛掷尖物装到木柄上。 尼安德特人和后来的阿玛利安人狩猎方式的差别在于,前者用的是近战长矛。 这种武器的不利之处从它的名称就能看出来: 狩猎大型猎物时,受伤的可能性极大。 正如华盛顿大学的埃里克·特林考斯所述,尼安德特人的骨骼遗骸上经常有创伤,和现在的野马和野牛竞技者类似。 具体来说,头部和颈部受伤的可能性极大,表明他们要和大型捕猎对象近距离接触。

另一方面,阿玛利安人和其他旧石器时代晚期人用的狩猎工具表示,他们能从远距离攻击猎物。 投矛器(即atlatl)成为手臂的延伸,形成一种杠杆,将相对较轻的抛掷物(称为镖)以较快的速度投出,同时还能延长投掷距离。

埃格伯特的族人是成功的猎人: 克萨拉基尔出土了大量中型动物骨骼,包括黇鹿、狍鹿、山羊和羚羊。 狩猎方式可能既有个人也有小团体,包括跟踪或伏击猎物。 分析遗址的动物遗骸后发现,幼龄动物的数量比较少,这表示他们捕猎的对象主要是成年动物。 成年动物的肉产量较高,对猎人来说,成年动物更有价值。

我们尚不清楚埃格伯特和另一名克萨拉基尔儿童的死因,但可以想象在那个时代,任何形式的悲剧都有可能发生在儿童身上。 埃格伯特只有7岁,按任何标准看都是一名儿童,但在旧石器时代晚期,人的寿命很短,30岁就属于长寿。 然而,最近的研究表明,和埃格伯特生活在同一个时期的现代人的寿命显著增加。 人群中老年人的数量增加能为人群带来明显的生存优势和社会-文化好处。

埃格伯特只有7岁,按任何标准看都是一名儿童,但在旧石器时代晚期,人的寿命很短,30岁就属于长寿。 然而,最近的研究表明,和埃格伯特生活在同一个时期的现代人的寿命显著增加。 人群中老年人的数量增加能为人群带来明显的生存优势和社会-文化好处。

最重要的是,寿命延长表示现代人能将习得的知识和经验从一代人直接传给下一代人。 老年人数量增加还能加强血缘关系,因为存活下来的长辈不但具备社会凝聚力,还能提供指导,就像今天的祖父母一样。 这一切反过来又促成了人口的增长,因为更多幸存者达到可以繁殖的年龄,并继续为后代的繁殖提供支持。

克萨拉基尔的洞口朝南,坐落在避风的山谷中,可以很方便地获取海洋、海岸和高地资源。 海岸带构成他们的活动通道,通过贸易进行交换以及与阿玛利安人开展社会交往:从黎巴嫩到土耳其南部的各个考古遗址中发掘的高度类似的考古资料都证明了这一点。 实际上,根据有记录的历史,黎巴嫩及其周围地区一直都是商业活动以及思想、科学、艺术和烹调技艺交流、传播的渠道。 我们现在知道,对人类社会的类似重要贡献可以追溯到数万年以前。 黎巴嫩文物总局负责主持贝鲁特地区的新发掘,这些发掘必将带来新的观点。

克萨拉基尔所处的位置使之特别适合居住,在大约45,000年的时间里,黎巴嫩最古老的居民一直在该地区居住,几乎没有中断,这就是很好的证明。 在如此长的时间跨度面前,该地区发现的其它古代文明(例如腓尼基人或罗马人)相形见绌。 朱拜勒有腓尼基人的废墟,巴勒贝克遗址则有除罗马本身外最壮观的废墟。 这些考古学遗址都具有标志性的意义,为世界人民所熟悉,克萨拉基尔则没有那么耀眼。

这座石灰石悬崖在20世纪30年代就已基本挖掘完毕。 黎巴嫩经历了一段时间的民间动乱,在重建过程中,克萨拉基尔周围的山脚进行了大量开发。 尽管出现了新建筑,该遗址仍然是不朽的见证:它不但见证了时间的推移,还见证了现代人迁徙到全世界的路线。

|

克里斯托弗·伯格曼 (christopher.bergman@urs.com)于1979年毕业于贝鲁特美国大学,并于1985年在伦敦考古研究所完成了他的博士论文。 他用了36年时间思考克萨拉基尔的考古学序列并认为他现在对该遗址有了基本了解。

|

英格丽·阿佐里描述了克萨拉基尔最早的旧石器时代晚期的地层。 她在叙利亚和黎巴嫩开展研究活动,特别是的黎波里附近的阿布·哈尔卡岩龛。 |

埃尔加·西登是贝鲁特美国大学的考古学教授。 他的研究兴趣包括民族文化考古学,重点是传统文化在现在的生活方式,以此解释过去发生的事件。 |

欢迎各位对译文提出反馈意见

我们欢迎读者对译文发表意见,这样能帮我们的语言工作者提高翻译质量。请将意见用电邮发送到saworld@aramcoservices.com,主题栏请用英文标明“Translations feedback”。由于收到的意见量大,我们可能无法回复全部邮件。

--编者 |