|

| 纽约公共图书馆 |

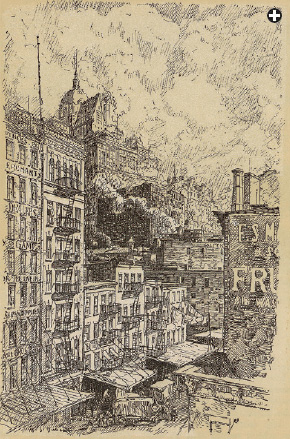

| 小叙利亚位于华盛顿市场(纽约市最大的食品批发市场)以南三个街区,哈泼斯杂志1916年的这幅插图描绘的就是那里。 |

纽约下华盛顿街(以美国第一任总统为名)的曼哈顿岛(美洲印第安语指“许多山”)一度住着许多带阿拉伯名字的人,例如萨卡基尼、库利和哈瓦维尼。 这些移民的绝大多数是基督徒,来自今天的黎巴嫩和叙利亚。 他们自19世纪70年代陆续离开当时的奥斯曼帝国叙利亚省,从崇山环抱的村庄来到曼哈顿的丘陵地区。

这些移民带来了他们的美食、服饰和传统,包括街头贩售。 他们的聚居区被称为小叙利亚,在大约75年的时间里(一直到二战后),许多阿拉伯移民就是从这个一眼能看到自由女神像的地方开始美国生活。

就像美国本身,华盛顿街也在不断变化。 20世纪40年代末兴建的布鲁克林-巴特利隧道穿过街道向南延伸,日益减少的阿拉伯人分散到其它地方,居民区最后两家阿拉伯餐馆(即Nile和The Sheikh)因此关闭。 摩天大楼在曼哈顿下城区拔地而起,金融公司纷纷设立办事处,小店和仓库随之消失。 廉价公寓被推倒。 停车场随之建立,对于以流动贩售为生的社区来说,这是极大的打击。

|

德克萨斯大学兰塞姆中心(DETAIL友情提供

阿拉伯美国国家博物馆) |

2001年9月11日,世界贸易中心被摧毁,那里离小叙利亚以北只有几个街区。

今天,人们重新意识到该居民区对阿拉伯裔美国人的历史意义。 这些移民的后代提醒大家,这个以他们的先辈命名的地方正面临失去其原本面目的危险。 纽约市博物馆于2002年召开了有关小叙利亚的会议,并出版了A Community of Many Worlds: Arab Americans in New York City(由许多世界组成的社区:纽约市的阿拉伯裔美国人)一书。 位于密西根州迪尔伯恩的阿拉伯美国国家博物馆也在筹备自己的小叙利亚展。 而且,作为这次历史性再发现的文字标志,我们还在世界贸易中心的废墟中发现了圣约瑟夫马龙教堂的基石,这座教堂从19世纪90年代开始为该居民区服务。

|

| 美国国会图书馆 |

| 上图: 从自由街向南到华盛顿街的巴特利广场,阿拉伯移民可以从这里找到简朴的出租房和上图这样的餐馆,品尝家乡美味。 |

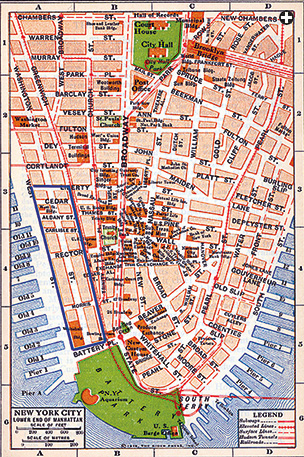

纽约最早的阿拉伯移民风潮始于1876年费城举办的美国百年纪念博览会。 这次博览会吸引了许多阿拉伯代表,回到家乡后,他们开始大力宣扬美国的各种新机遇。 1890年,移民局聘请纳吉布·阿比利帮助疏散移民受理中心的黎巴嫩同乡,移民受理中心最早在纽约古堡花园,后来在埃利斯岛。 正如亚伯拉罕·力巴尼在介绍他1891年抵达美国的回忆录A Far Journey(遥远的旅程)中概述的,“我们上岸的地点在巴特利广场[曼哈顿的最南端],从码头找到行李后……我们前往华盛顿街找住处。”

|

| 美国国会图书馆 |

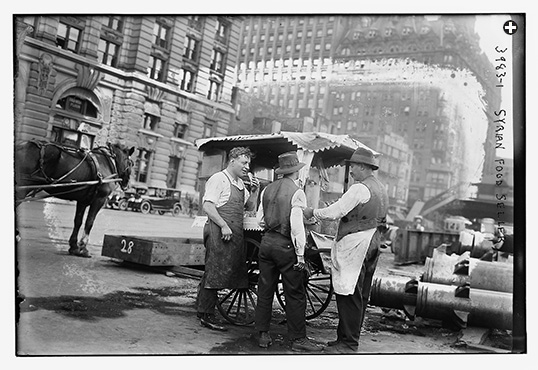

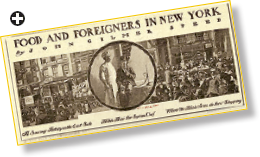

| 20世纪初,纽约手推车食品小贩的收入可能是工厂工人的两倍。 |

那时,来来往往的人群为这个地区带来了活力。 这里也从包括各个社会阶层的移民住宅和商业区慢慢变成了商铺聚集地,商铺主人向不那么富裕的流动同胞出售商品,后者租住在狭窄的公寓房内,在美国各地进行长途贩售,最远甚至到了美国西部的矿区。 著名的黎巴嫩美国历史学家菲利普·希提在他的第一本书The Syrians in America(叙利亚人在美国)(1924)中写道,“贸易促使人们走出家门”。

|

| 卡尔·安图恩友情提供(3) |

| 自上而下: 裁缝、干货商人甚至艺人都在小叙利亚找到了生存空间。 |

随着布鲁克林桥在1883年竣工,东河地铁隧道在1910年建成,人们可以很方便地前往更健康的外围社区,有能力的人开始将家搬离曼哈顿,这里只剩下街头小贩。 到1935年,布鲁克林的大西洋大道已被称为“新华盛顿街”。

我们不知道住在华盛顿街上的阿拉伯人的准确数量,这部分是因为他们在抵达时登记为“叙利亚人”,但后来的人口普查又将其算作“土耳其人”。 一种估计是1890年有300户。1904年时,某报纸估算的总人口数为1300人。 1899年至1907年间获准进入美国的阿拉伯移民总数为41,404,随后三年又有15,000人抵达美国。 不过,随后抵达的移民中,很少有人定居在小叙利亚。

萨洛姆·里兹克就是其中一只。 他于1925年从寂静的叙利亚小村庄艾因阿拉伯来到美国,看了一眼这座城市就买票乘坐第一班火车前往衣阿华州的苏城。 “纽约太可怕了”,他写道:“这里节奏快,城市很大,乱得令人难以置信—上百万的人、上百万的车、大楼、窗户、灯光、噪音—我眼前恍惚只剩下一堆东西在游动、旋转”。

但留下来的人让小叙利亚出了名。 1899年,一位《纽约时报》作家来访,这里的商业氛围给他留下了印象深刻,街头小贩和易卜拉欣·萨哈迪的杂货铺(于1895年开设)也让他惊奇不已。他用阿拉丁的藏宝洞比喻这家商铺,天花板上悬挂的利剑和油灯,还有各色玻璃手镯和带各类装饰的水烟袋都让他惊叹,但让他失望的是,这里“既没有无神的眼睛,也没有红色的小圆帽”。

这家日益发展壮大的商铺就是现在的Sahadi & Co.,位于布鲁克林的大西洋大道上。60年前,家族中的一位子侄脱离公司成立了一家新商店,为阿拉伯客户服务。 现在的所有者查理·萨哈迪还记得叔公易卜拉欣最早开设的杂货铺,这个杂货铺1967年以前一直在华盛顿街上。“零售柜台卖坚果和干果,和早期的客户大不相同”,他说,“不过,他们还坚持自己做芝麻蜜饼、芝麻糖和杏仁软糖”。

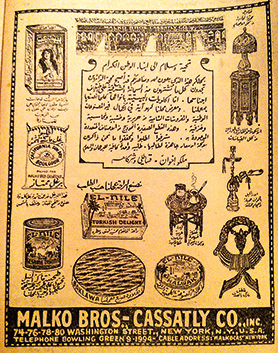

杂货铺后来变成了大家族企业。 查理的父亲韦德于1919年从黎巴嫩的扎赫勒来到美国,成为易卜拉欣的旅行推销员,搭乘火车前往美国中西部签订批发订单。 黎巴嫩的叔叔们负责供应其它地方没有的香料和谷物,以及黄铜盘、咖啡壶、臼和杵,阿拉伯厨师认为这能让食物更美味。

|

| 卡尔·安图恩友情提供 |

| 媒体通常将小叙利亚列为纽约市最有“异国风情”的移民区。 |

阿比利家族创办了纽约市第一份阿拉伯语报纸Kawkab Amrika(美国之星),之后是另一份名为Al-Hoda(导报)的报纸,二者的印刷地点都是华盛顿街。 玛丽安·萨哈迪·西亚西亚(与同名的杂货家族没有关系)的父亲来自洁塔村,母亲则经西印度来到黎巴嫩,她还记得在十多岁时为Al-Hoda送报纸的经历。 “这让我放学后有事做,而且,每送一份报我还能挣5美分”,她说。 “虽然看不懂,但我和父亲说话时用的是阿拉伯语。 它就像我们两人之间的私人语言,因为母亲也不太会说阿拉伯语”。

那些不懂阿拉伯语的人可以通过英文版Syrian World(叙利亚人的世界)了解本地新闻。 该报纸的第一期于1926年出版,其中包括生于黎巴嫩的伟大诗人纪伯伦一首有关文化同化的诗。 不过,纪伯伦通过他的作品“致年轻的叙利亚裔美国人”向拉尔夫·沃尔多·爱默生和亨利·詹姆斯这类优秀作家发出呼唤也许使他的读者无法接受。

|

| 贝伦尼斯·阿博特/联邦艺术计划/纽约公共图书馆 |

| 这座六层高的公寓楼位于华盛顿街37号,外面的晾衣绳上晾着许多衣物,旁边商业大楼林立,到20世纪30年代中期,这些摩天大楼已经改变了整个小叙利亚。 |

尽管阿拉伯移民在美国也能发展,他们却面临文化障碍。 社会改革家雅各布·里斯也没能摆脱成见的陷阱,他在他那本关于纽约寓居生活的How the Other Half Lives(另一半人怎样生活)(1890)的书中描述了那些不太幸运的人。 在这本书中,有关流浪儿童的章节被命名为“街头的阿拉伯人”,这在今天构成民族侮辱语。

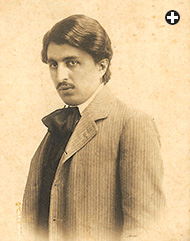

史密森研究院阿拉伯裔美国人历史档案馆创建人、Becoming American: The Early Arab Immigrant Experience, 1880–1950(成为美国人:早期阿拉伯移民体验,1880-1950)一书的作者叙利亚裔美国人阿力夏·纳夫估算,街头小贩1900年的年收入为1000美元,而工厂工人的收入只有他们的一半左右。 但这个工作不好做。 阿米·里哈尼于1888年来到小叙利亚,当时他12岁,在他的自传体小说The Book of Khalid(哈立德之书)中,他这样描述街头小贩的好处:“我们到处旅行、挣钱,而我们的同胞(那些商人)则在地窖里生锈,失去挣钱的机会。”

哈利勒·萨卡基尼于1908年来到纽约,他在回忆录中写道,他们必须以最快的速度行动才能留下来: “美国人走路很快、说话很快,吃东西也很快…… 有些人走出餐馆时嘴里的食物还没有咽下”。

不过,华盛顿街上的生活节奏并不是总那么快。 这家餐馆由名为阿塔的男子经营(根据《时代》的描述,这名不会说英语的男子“带着土耳其帽,但其它服装都是美国式的”),在晚上它就变成了咖啡馆,空气中弥漫着多米诺骨牌敲打在牌桌上的清脆声音,还有阵阵烟草味和羔羊肉饼、laban及茄子的香味—“美味、精致,既不是法国风味,也不是条顿风味”—每个售价10美分。

这就是1919年百老汇戏剧“Anna Ascends”的场景,这出戏剧后来被维克多·弗莱明拍成了默片(他导演的著名影片包括“飘”和“绿野仙踪”)。这部影片的情节围绕一位名叫安娜的叙利亚姑娘展开,她在一家咖啡馆工作,但她不知道这里有一帮小偷出没。 最后,她嫁给了一位美国人,愉快地融入了美国文化。 第1幕一开始,安娜在忙着整理蒜辫和一罐罐的橄榄油,这正是中东移民的典型特征。

离虚构人物安娜给客人上咖啡的地方不远就是圣约瑟夫的马龙教堂,这座教堂建于1891年,是该居民区许多叙利亚基督徒祈祷的地方。 《时代》刊登的一则1897年结婚声明描述了来自巴勒斯坦雅法的米利安·阿扎尔和图玛·埃利亚的婚礼。 文章描述了这场婚礼的东方魅力,新娘“隐藏在蕾丝面纱”后,一名婴儿在教堂中嚎啕,“讲的大概是纯粹的阿拉伯语”。

|

| 索玛赫照片服务/MTA桥梁及隧道特殊档案馆 |

|

| 约翰·D·莫雷尔/布鲁克林历史学会 |

| 20世纪40年代兴建的布鲁克林-巴特利隧道(最上)穿过小叙利亚的下半部分,加快了移民向布鲁克林区大西洋大道(上)迁移的速度,这里现在仍然是纽约的阿拉伯裔美国人聚居区。 |

随着阿拉伯人迁出该区,圣约瑟夫的教堂也人去楼空,因此,该教堂在1984年被售出、拆毁。教堂的许多牧师也搬到世界贸易中心附近新建的其它教堂去了。 主教斯蒂芬·赫克托·杜埃希还记得2002年10月接到的电话,当时他正担任布鲁克林高地马龙黎巴嫩圣母教堂的首席主教。 在用推土机清理世贸遗址时,工作人员挖出了一块断裂的基石,上面刻的三个字表明了它来自马龙教堂。 他们想问主教教堂是否有兴趣展出这块基石?

“这对我们既是一个惊喜,也是一个巨大的荣耀”,主教回忆说。 “我知道我们曾在世界贸易中心附近建了一座简陋的教堂,但这座教堂很早以前就被拆毁了。 后来,突然之间,我们听说发现了这座教堂的拉丁文基石:因为圣约瑟夫教堂搬过几次,这块基石也搬了几次…… 真的,它就像我们教区居民的父辈一样,从一个地方搬到另一个地方”。

圣约瑟夫教堂最后的地址是柏树街137号,在它不远处的另一座教堂结局比较好:圣乔治的叙利亚天主教教区(成立于1889年)于1925年在华盛顿街103号为自己建了一座新哥特式教堂,它由一座建筑扩建而来,这座建筑曾经是寄宿处、阿拉伯餐馆,为新移民提供贷款的办事处以及H&J Homsy(来自叙利亚赫姆斯的一个家庭)制衣厂。 在贝鲁特接受教育的建筑师哈维·法里斯·卡萨布为它设计了新的红陶外墙。 经过6年的审查,纽约地标委员会批准将这座教堂作为地标建筑,这座建筑现在的用途虽然不同,却在2009年获得全面保护。

20岁的卡尔·安图恩是塔尼奥斯·萨达拉赫的后代,后者于1891年从巴斯吉塔村来到美国并迅速将家人接到美国,除了在小叙利亚定居,他们还开了一家丝绸进口企业。 “我在皇后区长大,对我家早期的黎巴嫩历史一无所知”,安图恩一边带着我们在华盛顿街上参观一边说。 “后来,我发现祖母家里有过去的业务记录,用阿拉伯语写的,我想了解更多,就走到了现在。”

现在,这里已经没有多少属于小叙利亚的原始建筑供安图恩指点了。 圣乔治的一侧即将建起一座新酒店,另一侧的社区活动中心(由某慈善社团于1925年兴建)和旧公寓楼则面临被拆毁的危险。 安图恩创建的组织名为挽救华盛顿街,该组织正努力通过游说保护这座社区活动中心:这里现在是成人教育学校和面向新移民的诊所。 这座大楼的外部设计混合了名为殖民地复兴的美式风格,象征着室内英语语言和公民教育课取得的文化同化成果。

记者康拉德·博科维奇在他研究纽约市各移民社区的著作Around the World in New York(纽约行)中描绘了20世纪20年代初小叙利亚的生活情况。 “降临叙利亚人生活区就像一次梦幻之旅”,他写道。 对博科维奇这位罗马尼亚移民来说,这里的一切都充满异国情调,例如咖啡馆、珠宝店、地毯商,甚至商店里卖的干树根和水果,“这些东西都不知道是哪里长的,也不知道是做什么用的。”

|

| 大卫·W·邓拉普/《纽约时报》/重印版 |

| 今天,华盛顿街103、105-107和109号的建筑就是小叙利亚的全部遗迹。 卡尔·安图恩成立了拯救华盛顿街组织,帮助保护这些遗迹,因为他的高祖于1891年在这里定居。 |

|

| 大卫·W·邓拉普/《纽约时报》/终极版 |

在他笔下,居民区狭窄的公寓楼一百年前曾是“殷实荷兰中产阶级”的家园。 但他认为,对于叙利亚人来说,这些只是“临时住所”。 像往常一样,作为外人,他分不清他们的宗教。 这里的一切都会让他想起“穆斯林风格”:坐在地板上、着装要求、甚至是圣约瑟夫马龙教堂的基督教祈祷仪式。

普林斯顿大学宗教学教授卢修斯·霍普金斯·米勒曾在黎凡特任教三年,他提供了对小叙利亚唯一客观的调查结果。 在1904年的454户人中,他只找到一个穆斯林家庭,这户人家包括两个人。 他发现做街头小贩的男女性比例大致相同,和工厂的男女工比例类似,但在商店站柜台的男性数量多于女性,而从事居家缝纫工作的女性数量则远多于男性。

米勒能讲流利的阿拉伯语,并且熟悉移民社区,可以提供独特的内部视角。 尽管社会改革家雅各布·里斯描述了他们的住房状态,米勒仍赞同这位城市公寓检查员的结论,即和其它民族群体相比,阿拉伯人的卫生标准更高。 但米勒也不是完全没有偏见。 他说,街头小贩这种工作“鼓励越轨和欺骗”;他认为在居民区的土耳其香烟厂,或者做镜子、吊袜带或女士家居服的工厂工作更好。

在描述小叙利亚的“kavas[咖啡馆]和集市、肚皮舞场所、zarafs[信贷店]和他们自己的阿拉伯语报纸……”时,博科维奇可能有点言过其实,他将这些地方的居民描述为“完全不同的人群,他们来自古老的文明,不愿意接受新文明,但为我们这里沉闷灰色的现代生活带来了一丝颜色。”

即使是今天,在新崛起的世界贸易中心的阴影下,只要你愿意听,这个居民区就会告诉你一切。 卡尔·安图恩(本地最早的一位居民的玄孙)说:“这里对我来说就像一节历史课。我还能学到更多”。

|

|

| 卡尔·安图恩友情提供 |

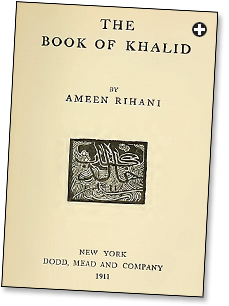

美国最著名的阿拉伯作家是纪伯伦,他1923年出版的The Prophet(先知)已被翻译成40多种语言,印数估计已经达到1亿本,尽管如此,美国出版的第一本阿拉伯小说的作者却是他的同胞阿米·里哈尼(1876–1940年),书名为The Book of Khalid(哈立德之书),2011年是这本书出版一百周年。

不过,前者的书被认为“通俗易懂”,有点老套,有点浪漫,里哈尼的作品却完全不同:这部小说晦涩难懂,很快就没有再印,只是在最近才被重印了一次。 这本书的情节很复杂,是一本逆向东方传奇,场景既有美国,也有中东,加上它使用维多利亚时代的语言,很容易让人想起查尔斯·道提的Travels in Arabia Deserta(阿拉伯沙漠旅行记)和威廉·金莱克的Eothen(爱欧琴),它还有流浪汉人物的影子,例如堂吉诃德和伏尔泰的Candide(老实人),因此,The Book of Khalid(哈立德之书)对于现代读者来说着实有些难度。 但它也有丰厚的回报,虽然只有一点,因为它的插图是里哈尼最亲密的朋友纪伯伦画的。

诗人、文学史学家格雷戈里·奥法利声称,这本书“太夸张了,堆砌着人们从词库里随意挑拣出来的廉价词汇。” 不过,他很欣赏作者试图将整个世界纳入笔下的勇气,就像惠特曼的Leaves of Grass(草叶集)那样,他还称赞这本书“以充满讽刺的机智语言巧妙地描绘了移民所抱的各种希望,既有赞扬,也有批评。”

里哈尼于1888年来到美国,当时他还是一个孩子,在父亲位于华盛顿街的街头小贩供货店里工作了四年。 纽约的景象和声音吸引了他,加上接触了许多书商和舞台演员,他开始渴望接受正规教育,并进入法学院学习,但很快就因病返回黎巴嫩治疗。 返回美国后,他开始在纽约的报纸Al-Hoda上发表自己的文章和他翻译的10世纪哲学家阿布·阿拉拉·阿马里的诗歌,向全球的阿拉伯语新闻工作者介绍自动排字机印刷。

在他第二次返回他位于弗雷克山村的故乡时,里哈尼开始用英语写作The Book of Khalid(哈立德之书)。 这本书以他在纽约的经历为基础,讲述独自生活的年轻人自立更生、理性思维的原则和卓越成就。 实际上,这本书讲的就是成年的里哈尼,他后来成为新生国家沙特阿拉伯的外交官、英文和阿拉伯文旅游类书籍作家、巴黎和纽约的多文化文人,这一切都能证明这一点。

一位阿拉伯-美国文学学者、已故的伊夫林·沙基尔撰文指出,要被纽约的知识界接受,里哈尼和他的同胞首先必须“精心打扮,以面对美国公众,要装扮成预言家、传道人或学者。” 他们的主要目标是 成为“东方发言人”,以合法的方式激起东方神秘感,异国情调和沙漠情怀,就像The Book of Khalid(哈立德之书)中的一位人物那样。

|

| 卡尔·安图恩友情提供 |

这本书的情节(一种由逐渐成年的哈立德从事的“视觉搜寻”)从纽约转到黎巴嫩,从大马士革最终转到埃及的沙漠,在那里,哈立德神秘地从地表消失。 The Book of Khalid(哈立德之书)也是作为“被发现的手稿”出版的,类似Don Quixote(堂吉诃德),后者的作者塞万提斯也声称这本书是他摘抄、翻译和编辑的,原作者是阿拉伯作家西德·哈迈德·贝嫩赫利。 更妙的是,里哈尼声称他这本书有两个来源:哈立德的阿拉伯语自传和哈立德助手萨基卜的法语传记。

在伊利诺伊大学比较文学系教授瓦伊尔·哈桑看来,The Book of Khalid(哈立德之书)包括许多模糊性和隐藏信息,和已故的爱德华·萨义德从传统东方作品中梳理出来的相同,但这是阿拉伯作家写的。 哈桑发现里哈尼用漫画的笔触描绘阿拉伯文学先驱,并用阿拉伯语-英语双关语和未经翻译的阿拉伯词汇。 他将其称为“阿拉伯式英文小说”,而不是阿拉伯裔美国文学作品。

作为纽约一名灵魂饥渴的移民,哈立德受到一位有远见的二手书商的蛊惑,他叫杰瑞,源自先知耶利米,但他还记得他必须用mojadderah(一种用扁豆和谷物做的黎巴嫩菜)填饱自己的肚子—该词汇的词根和“smallpox”(天花)相同。 里哈尼用“sham”的英文含义玩文字游戏,这是叙利亚的阿拉伯名称。 正如哈桑所说,里哈尼的写作对象是对这两种语言和文化都有充分了解的人,也就是和他自己一样的人。

托德·凡恩是国际项目哈立德计划的执行主任,项目的目的是纪念里哈尼的小说。为了让公众重新关注这部小说,他做了大量工作。 在庆祝该书出版一百周年时,他在美国国会图书馆、纽约公共图书馆和阿拉伯美国国家博物馆组织了研讨会。 他还安排由兰登书屋重新印刷和发行这本书,并帮助两名阿拉伯裔美国国会议员提出一项决议案,纪念该书的作者。

凡恩承认和过去相比,他现在的热情有点讽刺意味。 他曾是The Clash of Civilizations(文明冲突论)一书的作者、文化决定论理论家、已故的萨缪尔·亨廷顿的助手,现在他却是反对这一切的阿拉伯作家的支持者。 “对我来说,里哈尼代表文化相遇时一切正确的作法”,他说。

里哈尼以虚构的方式描述东西方对话实际上是在努力促成文明的结合。 正如The Book of Khalid(哈立德之书)的讲述人所述:“哈立德和沙基卜曾描述美国说,阿拉伯人总是提到安达卢西亚,这里就是: 只有一个声音的最美丽的国家 - 外国人在这里会忘掉自己的祖国。”

里哈尼成功了吗? 一百年以后,人们仍在问这个问题。

致谢

本文编辑特感谢伊丽莎白·巴雷特-沙利文、托德·凡恩和卡尔·安图恩慷慨相助。

|

欢迎各位对译文提出反馈意见

我们欢迎读者对译文发表意见,这样能帮我们的语言工作者提高翻译质量。请将意见用电邮发送到saworld@aramcoservices.com,主题栏请用英文标明“Translations feedback”。由于收到的意见量大,我们可能无法回复全部邮件。

--编者

|