|

|

| Superior: museo de arte metropolitano / recurso de arte; inferior: José Miguel Puerta Vílchez |

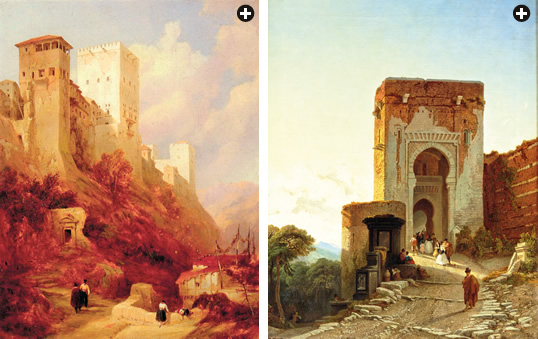

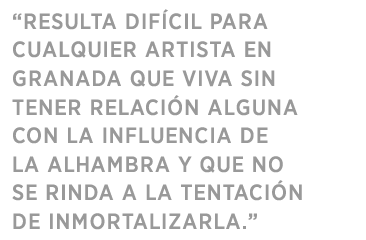

| A principios de la década de 1860, el pintor Samuel Colman, de la escuela del río Hudson, fue uno de los primeros pintores estadounidenses en visitar España. “La colina de la Alhambra”, 1865, refleja el concepto popular de que la belleza pictórica y el esplendor estimulan los sentidos que conducen a una mayor sensibilización. |

|

DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN, cuando uno llega a Granada, en la región española de Andalucía, lo más al sur de Europa, se puede ver: la fortaleza amurallada, el palacio y los jardines de la Alhambra, anclados a un promontorio que domina la ciudad. Dando la espalda hacia la alta Sierra Nevada, ella dispersa a sus pies una céntrica escena urbana de edificios modernos intercalados con los restos de una historia de más de mil años. Hacia el norte, el paisaje cubista del barrio moro del Albaizín trepa por una colina opuesta y le da la cara al centro desde su sinuoso laberinto de calles en las que aún hoy parecen resonar las antiguas voces.

La Alhambra ha sido considerada desde hace tiempo como la joya más preciosa del arte islámico de España. Ha inspirado profundamente a innumerables pintores, tanto de Granada como del mundo entero, quienes la consideran de modo casi universal como un compendio de la estética, colmada de aspectos históricos, matemáticos, espirituales, místicos, sensuales y oníricos. Cada pintor la ha interpretado y a su vez, la ha dejado ejercer sus propias influencias de acuerdo al estilo propio de dicho pintor, ya sea histórico, científico, romántico, vanguardista o contemporáneo.

|

|

| Parte superior y arriba a la derecha (Owen Jones): imágenes de bridgeman; arriba a la izquierda (Gómez-Moreno): álbum / recurso de arte |

| Los pintores historicistas del siglo XIX usaron la Alhambra como símbolo y escenario de hechos representados en un estilo visual épico cargado de nostalgia romántica. Parte superior: “La toma de Granada en 1492” por Carlos Luis de Ribera y Fievé, 1890, y (arriba, a la izquierda) “Salida de la familia de Boabdil de la Alhambra” por Manuel Gómez-Moreno González, 1883, son dos obras que recrean la conquista católica y el exilio del sultán nazarí y su familia. Arriba a la derecha: Después de hacer un registro de muchos de los diseños de la Alhambra con un ojo científico y a la vez romántico, el arquitecto galés Owen Jones declaró en 1856 que era “la cima misma de la perfección del arte morisco”. |

l palacio de la Alhambra fue construido durante los siglos XIII y XV por los sultanes nazaríes, el último de ocho siglos de dominación musulmana en al-Andalus, nombre dado a la España musulmana que hoy se conoce como Andalucía. Para el año 1400, la corte en la Alhambra se alimentaba de los brillantes reflejos de su gloria pasada, con poca certeza de su futuro. La supervivencia política nazarí dependía de la ayuda militar de la dinastía marinida de África Septentrional y también de la protección del reino cristiano de Castilla, a cambio de tributos. Estas presiones externas, así como las luchas internas por el poder, debilitaron a los nazaríes, y su expulsión en el año 1492 condujo al colapso final de la España musulmana.

l palacio de la Alhambra fue construido durante los siglos XIII y XV por los sultanes nazaríes, el último de ocho siglos de dominación musulmana en al-Andalus, nombre dado a la España musulmana que hoy se conoce como Andalucía. Para el año 1400, la corte en la Alhambra se alimentaba de los brillantes reflejos de su gloria pasada, con poca certeza de su futuro. La supervivencia política nazarí dependía de la ayuda militar de la dinastía marinida de África Septentrional y también de la protección del reino cristiano de Castilla, a cambio de tributos. Estas presiones externas, así como las luchas internas por el poder, debilitaron a los nazaríes, y su expulsión en el año 1492 condujo al colapso final de la España musulmana.

Construido bajo estas condiciones precarias, la resistencia del monumento al paso del tiempo es aún más sorprendente porque los materiales de los que disponían los nazaríes eran muy sencillos e incluso pobres: yeso, estuco, madera y piedra común que es fácil de labrar.

Mas todo lo que les faltó en materiales monumentales lo suplieron con un conocimiento prodigioso. Sus arquitectos no identificados tenían un conocimiento muy sofisticado de las matemáticas griegas e islámicas de la época clásica, desde las perspectivas prácticas, místicas y espirituales que consideraban los números como los conceptos humanos más elevados y profundos. Al seguir estas normas, le dieron proporciones y decoración a la Alhambra para reflejar las relaciones entre los números, el cosmos y la gente. Por ejemplo, el concepto griego clásico de la “proporción áurea”, o sección áurea, se usa en todo el palacio: en su infinita geometría, en la exuberancia de sus jardines diseñados, en la ornamentación de los fabulosos estucos y en los incontables paneles de la caligrafía cúfica elegante.

|

| Izquierda: wikimedia commons; derecha: imágenes de bridgeman |

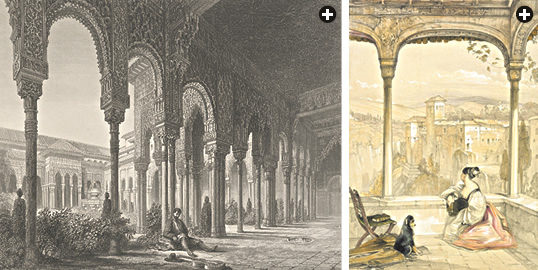

| En 1832, año en el que se publicó la obra de Washington Irving Cuentos de la Alhambra, el pintor inglés David Roberts visitó España y pintó la “Torre de Comares”, izquierda, en 1838, poco antes de partir hacia el que sería su viaje más famoso: Egipto y el Levante mediterráneo. Derecha: Al igual que Roberts, el pintor francés François-Antoine Bossuet, quien pintó la “Puerta de la Justicia” (Porte de justice) de la Alhambra en la década de 1870, usó lo que en aquel entonces se consideraban las técnicas bien desarrolladas del Orientalismo romántico: una iluminación cálida espléndida, detalles precisos (con influencia de la invención de la fotografía) y pequeñas figuras que acentuaban espacios y perspectivas exageradas, unas técnicas que también aparecen en las imágenes a continuación. |

En 1492, los monarcas cristianos de Castilla tomaron las llaves de la Alhambra a la vez que los nobles y los mercaderes ocuparon las construcciones moriscas y judías más destacadas de la ciudad. A principios del siglo XVI, algunos de los palacios de la Alhambra fueron demolidos parcialmente —se desconocen cuántos porque no guardaron registros— para dar paso al palacio renacentista del Emperador Carlos I de España (Carlos V de Alemania) construido para usarlo con la intención de que Granada fuera la capital.

Aunque el palacio renacentista se construyó y aún sigue en pie, Granada jamás se convirtió en la capital de Carlos. Pasaron unos dos siglos, en los cuales la Alhambra cayó en desuso, un largo sueño de olvido durante el cual el esplendor de antaño quedó cubierto por polvo, vencido por el tiempo. Sus magníficos salones y jardines se convirtieron en morada de usurpadores y vagabundos. A pesar de eso, el lugar se convirtió en un escenario ideal para los pintores del nuevo movimiento, el Romanticismo.

A principios del siglo XIX, Granada fue objeto de un impresionante plan de modernización urbana que en el transcurso de 100 años resultó en la demolición de gran parte de su patrimonio arquitectónico islámico. En 1828, el escritor neoyorquino, Washington Irving, visitó Granada durante un viaje corto por España. (una docena de años después, volvió a España para representar a su país como embajador).

|

| (2): imágenes de bridgeman |

| También en 1832, el delineante francés, Joseph-Philibert Girault de Prangey, visitó la Alhambra cuando tenía casi 30 años de edad. “Patio de los leones”, izquierda, un grabado de esa visita, agranda la altura y el área del patio para darle un efecto dramático; el aletargado guitarrista puede considerarse como una metáfora de la idea orientalista común de un “Oriente soñoliento”. Ese mismo año, el acuarelista inglés John Frederick Lewis comenzó una residencia de dos años en España, durante la cual creó la imagen sin título, derecha, de una mujer contemplando las torres de la Alhambra. El trabajo de ambos pintores logró gran difusión y alcanzó el elogio popular. |

La historia de Granada, y en particular la de la Alhambra, le fascinó a Irving, quien incluso estableció su residencia en el desvencijado palacio y comenzó a trabajar para convencer tanto a políticos como a la sociedad de la importancia de conservarla y de conservar otras partes históricas de la ciudad. Del mismo modo, Irving encontró en la Alhambra la inspiración para la obra que se convirtió en un clásico de gran venta, Cuentos de la Alhambra (Tales of the Alhambra), publicada en Londres en 1832. Muchas de las docenas de ediciones posteriores fueron ilustradas por destacados pintores, entre ellos Gustave Doré, Joseph-Philibert Girault de Prangey y otros que también ilustraron varias obras literarias románticas y literatura de viajes.

Aunque Irving tiene el mérito de ser quien popularizó la Alhambra, él mismo era un seguidor de una tendencia que había comenzado un siglo antes, cuando la aguja del compás del arte europeo comenzaba a apuntar hacia la zona más al sur del continente, Andalucía, y también a África Septentrional. Impulsados por el ardor del Romanticismo y nutridos por la popularidad de la estética oriental derivada de libros, como las ediciones de principios del siglo XVIII de las Mil y una noches, y de cerca del fin de ese siglo de la enciclopédica Descripción de Egipto, los pintores románticos se fueron en masa al sur. Encontraron claves tanto temáticas como iconográficas en la historia y civilización de al-Andalus en general, más específicamente en Granada y en la Alhambra, en particular. Granada y la Alhambra se volvieron tan distinguidas que se transformaron en objetos artísticos del deseo y destinos de peregrinaje de las personas comunes. Estos destinos fueron popularizados aún más por los viajeros del Romanticismo, fundamentalmente escritores, pintores y poetas ingleses y escoceses (aunque también algunos franceses y alemanes), que describían a la Alhambra como un umbral del Oriente, o en sus palabras, “el Oriente en casa”. Ellos fueron alentados, o quizás habilitados, por un nuevo género de libros sobre viajes, en particular la obra de Richard Ford Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa (Guide for Travellers in Andalusia and Readers at Home), escrita en 1845. Las resonancias de Granada como un “reino perdido”, incluso un “paraíso perdido”, su atmósfera de ruinas y las características étnicas y culturales de su pueblo, visiblemente mixto, todo ello conformó un cuadro ideal para el pintor romántico. Fue una fuente inagotable de la cual los pintores nunca han dejado de beber.

Aunque Irving tiene el mérito de ser quien popularizó la Alhambra, él mismo era un seguidor de una tendencia que había comenzado un siglo antes, cuando la aguja del compás del arte europeo comenzaba a apuntar hacia la zona más al sur del continente, Andalucía, y también a África Septentrional. Impulsados por el ardor del Romanticismo y nutridos por la popularidad de la estética oriental derivada de libros, como las ediciones de principios del siglo XVIII de las Mil y una noches, y de cerca del fin de ese siglo de la enciclopédica Descripción de Egipto, los pintores románticos se fueron en masa al sur. Encontraron claves tanto temáticas como iconográficas en la historia y civilización de al-Andalus en general, más específicamente en Granada y en la Alhambra, en particular. Granada y la Alhambra se volvieron tan distinguidas que se transformaron en objetos artísticos del deseo y destinos de peregrinaje de las personas comunes. Estos destinos fueron popularizados aún más por los viajeros del Romanticismo, fundamentalmente escritores, pintores y poetas ingleses y escoceses (aunque también algunos franceses y alemanes), que describían a la Alhambra como un umbral del Oriente, o en sus palabras, “el Oriente en casa”. Ellos fueron alentados, o quizás habilitados, por un nuevo género de libros sobre viajes, en particular la obra de Richard Ford Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa (Guide for Travellers in Andalusia and Readers at Home), escrita en 1845. Las resonancias de Granada como un “reino perdido”, incluso un “paraíso perdido”, su atmósfera de ruinas y las características étnicas y culturales de su pueblo, visiblemente mixto, todo ello conformó un cuadro ideal para el pintor romántico. Fue una fuente inagotable de la cual los pintores nunca han dejado de beber.

|

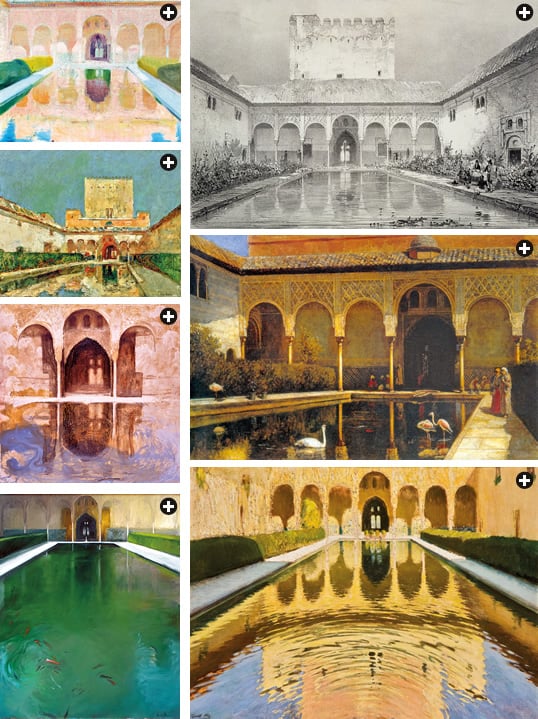

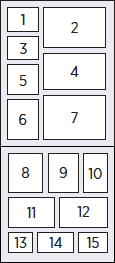

| Imágenes cortesía de los pintores, salvo: 1) Museo Sorolla, Madrid; 2), 3) Imágenes de bridgeman; 7) cortesía colección Juan Manuel Segura y Francisco Jiménez, Granada; 8) álbum / recurso de arte; 10) © Artists Rights Society (ARS), Nueva York / Vegap, Madrid; 13) Archivo oronoz |

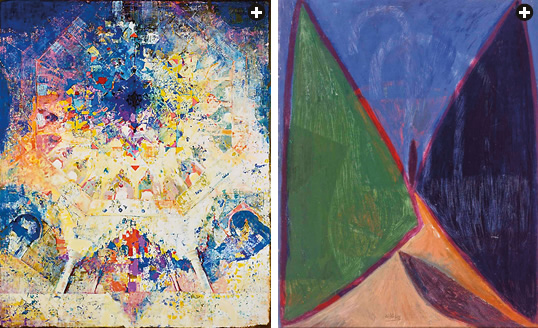

Para los pintores, el tema más popular de la Alhambra podría ser el Patio de los Arrayanes rectangular, también conocido como Patio de Comares, junto al Cuarto de Comares, o Salón del Trono, que aparece en el trasfondo de la mayoría de estas pinturas. En este patio, y en el Cuarto de Comares, los sultanes celebraban audiencias y recibían a las delegaciones en medio de la simetría conferida en el espacio tanto por las columnas como por los arcos perfectamente articulados que hacían la transición desde el patio hacia el cuarto, y por los reflejos en la superficie de la alberca que ocupa la mayor parte del patio. La alberca refleja así el cielo, más que la arquitectura, y su simplicidad elemental y tranquila contrasta con la ornamentación abundante de las columnas y bóvedas, así como con la complejidad social y política de las actividades de las que fue testigo. Para los pintores, se trata de un lugar donde los reflejos crean y recrean la escena en singulares e infinitas visiones, de las que aquí mostramos unas pocas, a lo largo de 178 años. Para los pintores, el tema más popular de la Alhambra podría ser el Patio de los Arrayanes rectangular, también conocido como Patio de Comares, junto al Cuarto de Comares, o Salón del Trono, que aparece en el trasfondo de la mayoría de estas pinturas. En este patio, y en el Cuarto de Comares, los sultanes celebraban audiencias y recibían a las delegaciones en medio de la simetría conferida en el espacio tanto por las columnas como por los arcos perfectamente articulados que hacían la transición desde el patio hacia el cuarto, y por los reflejos en la superficie de la alberca que ocupa la mayor parte del patio. La alberca refleja así el cielo, más que la arquitectura, y su simplicidad elemental y tranquila contrasta con la ornamentación abundante de las columnas y bóvedas, así como con la complejidad social y política de las actividades de las que fue testigo. Para los pintores, se trata de un lugar donde los reflejos crean y recrean la escena en singulares e infinitas visiones, de las que aquí mostramos unas pocas, a lo largo de 178 años.

Desde la parte superior izquierda: 1. Joaquín Sorolla de Valencia, España, 1917; 2. litografía de Girault de Prangey, 1836-37; 3. Impresionista estadounidense Frederick Child Hassam, 1883; 4. Orientalista estadounidense Edwin Lord Weeks, 1876. Las pinturas 5 a 15 son de los pintores de Granada: 5. Juan Vida, 1996; 6. Leonor Solans, 2005; 7. Eugenio Gómez-Mir, 1920; 8. José María López-Mezquita, principios del siglo XX c.; 9. Jesús Conde, 2009; 10. José Guerrero, 1974; 11. Socram, 2009; 12. Silvia Abarca, 2014; 13. José María Rodríguez-Acosta, 1904, y su sobrino, 14. Miguel Rodríguez-Acosta, 2007; 15. Dice Brazam en 1993, como muchos, que está indeleblemente influido por la Alhambra, por “la transparencia de sus luces, por el sonido del agua”. |

|

Los pintores románticos, explica el historiador de arte Ignacio Henares Cuéllar, de la Universidad de Granada, “pensaban también que la Alhambra satisfacía los criterios de sus nuevas teorías de lo Sublime, una filosofía que mantiene que el mundo visible es un reflejo del mundo espiritual. Esto se cristaliza para los viajeros románticos en Andalucía, y la Alhambra, en particular, sirve para definir los fundamentos estéticos del Orientalismo mediterráneo, una imaginación abundante y romántica que avanza el primer gran capítulo de la modernidad”.

María del Mar Villafranca, directora general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, explica que especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX la Alhambra fue el destino elegido por los “viajeros cultos, estando la mayoría en la misma línea que los pintores románticos como David Roberts, John Frederick Lewis o Gustave Doré.” Además, “personalidades como [Henri] Regnault convivieron con Mariano Fortuny, quien fue quizás el viajero más emblemático y ejemplar, pues también era coleccionista de arte y reformista de arte”, agrega. Esto se extendió a pintores de numerosas otras nacionalidades, entre los que se destacan el estadounidense Edwin Lord Weeks y el alemán Adolf Seel.

Bajo el paraguas del Romanticismo emergió la corriente artística que se conoció bajo el nombre de Orientalismo. Llevando consigo con frecuencia una variada mezcla de ideas y actitudes colonialistas, el Orientalismo incursionó en el campo de la pintura a través de la región del Mediterráneo, donde los pintores europeos hallaron inspiración en temas fundamentalmente musulmanes, árabes y del norte de África.

Según Jesús Conde, pintor y profesor de bellas artes en la Universidad de Granada, lo esencial del impulso orientalista provino de la búsqueda de identidad por parte de los europeos dentro de un mundo cada vez más heterogéneo. “Esa necesidad de definir el Oriente crea todo un movimiento”, dice. “Necesitamos definirnos a nosotros mismos para poder ser identificados como europeos y esto solo podría ser posible si nos miramos en el espejo del Otro”, señala. Aunque según él, era más que esto: “La desilusión impulsó aún más un"vuelo de Occidente’, donde el surgimiento del industrialismo y del pragmatismo creó una atmósfera aburrida y sofocante, no solo hacia la cultura de los Otros, sino hacia los países que mantenían, entre su cielo y la tierra, las ruinas y los tesoros de las civilizaciones antiguas... Todos querían viajar, para develar y traer a la superficie sus propios deseos en esas tierras exóticas.”

|

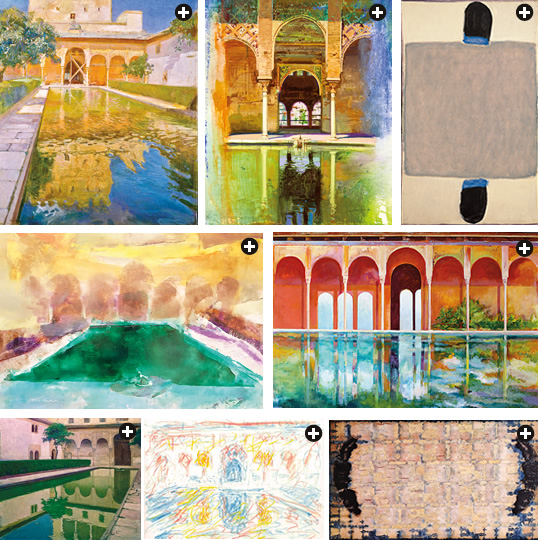

| Izquierda: © 2014 sucesión H. Matisse / Artists Rights Society (ARS); Derecha: ©2014 M.C. Escher CO., Todos los derechos reservados, www.mcescher.com |

| El pintor francés Henri Matisse, que pasó tres días en la Alhambra en 1910, fue “el último romántico y el primer pintor moderno” dice María del Mar Villafranca. “La influencia de la Alhambra en Matisse no se produjo por mímesis sino que fue mucho más profunda”: en motivos que luego se trasladaron a su estilo, como se ve en los diseños de su obra de 1911 “Naturaleza muerta con berenjenas” izquierda. De modo similar, un paseo en 1922 inspiró al pintor y matemático holandés M.C. Escher no para representar el palacio ni el arte que contiene sino para tomar del arte de la Alhambra una inspiración personal para sus propios diseños que se entrelazan y se repiten al infinito, y que con frecuencia se parecen a la geometría islámica tradicional y los diseños de los vegetales que vio en la Alhambra, como el presente en el grabado en madera de 1941 “Pez”, derecha. |

De esta forma, los pintores románticos descubrieron en la Alhambra una escena esencial, un dispositivo iconográfico tan prodigioso que podía hablar en tantos idiomas visuales como los pintores pudieran pintar.

Cuando los románticos se dirigían en masa al sur, el mismo industrialismo que trataban de esquivar les entregaba a su arte nuevas formas de distribución y consumo que ampliaban sus oportunidades artísticas. Hasta entonces, gran parte de la pintura había sido financiada por la aristocracia o por la Iglesia Católica, diseñada normalmente para los muros de palacios y construcciones religiosas. Ahora, las nuevas técnicas de fabricación permitían la producción en masa de litografías y grabados, lo que reducía el precio de impresiones y pinturas (y conducía a numerosas falsificaciones). El arte se transformó en una materia prima del mercado accesible para una nueva clase social, la burguesía, como espectadora y como compradora.

Además, la necesidad y los medios para proporcionar las ilustraciones de los libros de literatura romántica popularizaron una dimensión visual para la literatura anteriormente disponible solo en los más preciosos manuscritos ilustrados a mano. Esto atrajo aún más a los pintores a numerosos temas y disfrutaron del desafío de demostrar gráficamente la calidez lírica de la escritura romántica mientras que parecían reflejar imágenes realistas y precisas, gracias en parte al surgimiento de la fotografía.

David Roberts, famoso por el realismo lírico en el tratamiento de temas del Medio Oriente, fue uno de los primeros pintores de cuyas decisiones estéticas derivó la iconografía de la Andalucía romántica. Su obra más famosa de la región, “Torre de Comares” (véase la p. 6), muestra una imagen verdaderamente romántica en la cual lo real se funde con la fantasía. De modo similar, el grabador Gustave Doré manejó con destreza la presencia de las personas en sus escenas de la Alhambra, mediante extraños caracteres de rasgos claramente legendarios, al mismo tiempo que dominó el poder de la luz, los colores y la iluminación de la arquitectura de la Alhambra, a la cual le otorgó unas perspectivas tan sorprendentes que, pese a su aparente realismo, el observador es transportado de inmediato hacia el mundo onírico del Orientalismo romántico.

|

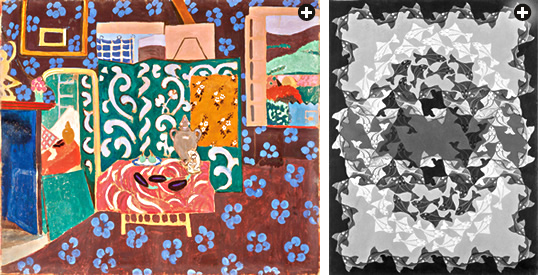

| Izquierda: museo Sorolla, Madrid; derecha: cortesía del pintor |

| El mismo año que Matisse visitó la Alhambra, el pintor valenciano Joaquín Sorolla, que en esa época tenía casi 50 años, estaba comenzando a crear obras en el sur de España, y en la Alhambra en particular, que conectaban Impresionismo, Simbolismo y Modernismo, entre las que se incluye la “Torre de los Siete Picos,” izquierda. El pintor contemporáneo Miguel Rodríguez-Acosta, que creció en una casa al lado de los muros de la Alhambra, rinde tributo al color rojo —raíz árabe del nombre al-hamra— en su pintura de 2009 “Vesperal”, donde equilibra colores, diseños, geometría y pinceladas, derecha. |

John Frederick Lewis, cuyas populares litografías, acuarelas y óleos fueron ampliamente reproducidos, hizo mayor hincapié en las atmósferas orientales y mediterráneas mediante la inclusión de arquitectura y arabescos como los principales ingredientes de una estética de “civilización perdida” o un “paraíso al-Andalus” fantástico. Por otra parte, el especialista hispanista y realista Sir Richard Ford y su esposa, Harriet Ford, realizaron numerosos dibujos con detalles empíricos que, acompañados como lo estaban por textos de viajes, pasaron a ser esenciales para los lectores que deseaban entender el país de modo realista.

También en ese momento, la figura del “comerciante de arte” parecía actuar como intermediario entre los pintores y los clientes. Los comerciantes abrieron galerías de arte privadas y comerciales en las que colocaron las obras de arte —y en consecuencia, los temas de arte, en este caso la Alhambra— en una nueva posición como materia prima y, de hecho, como inversión. El propietario de la galería Ceferino Navarro de Granada explica que la presencia de la Alhambra es tan penetrante que “resulta difícil para cualquier pintor residente de Granada, ya sea que haya nacido allí o que provenga de otro lado: vivir sin tener relación alguna con la influencia de la Alhambra y que no se rinda a la tentación de inmortalizarla”. A lo largo de la Gran Vía de Granada, una de las principales calles del centro, la galería del propietario Miguel Ángel Hortal muestra en las vitrinas muchas representaciones de la Alhambra que atraen la atención de los transeúntes. Además, muchos amantes del arte vienen aquí para comprar obras que reflejen las últimas tendencias artísticas que tengan a la Alhambra como tema.

También en ese momento, la figura del “comerciante de arte” parecía actuar como intermediario entre los pintores y los clientes. Los comerciantes abrieron galerías de arte privadas y comerciales en las que colocaron las obras de arte —y en consecuencia, los temas de arte, en este caso la Alhambra— en una nueva posición como materia prima y, de hecho, como inversión. El propietario de la galería Ceferino Navarro de Granada explica que la presencia de la Alhambra es tan penetrante que “resulta difícil para cualquier pintor residente de Granada, ya sea que haya nacido allí o que provenga de otro lado: vivir sin tener relación alguna con la influencia de la Alhambra y que no se rinda a la tentación de inmortalizarla”. A lo largo de la Gran Vía de Granada, una de las principales calles del centro, la galería del propietario Miguel Ángel Hortal muestra en las vitrinas muchas representaciones de la Alhambra que atraen la atención de los transeúntes. Además, muchos amantes del arte vienen aquí para comprar obras que reflejen las últimas tendencias artísticas que tengan a la Alhambra como tema.

n 1922, el matemático y pintor holandés M. C. Escher visitó Granada y encontró en la Alhambra un universo matemático y geométrico. “Muchos de los mosaicos coloreados en las paredes y pisos de la Alhambra nos muestran que el pueblo morisco dominaba el arte de llenar el plano mediante figuras geométricas sin dejar espacios vacíos”, escribió. Sin embargo, su inspiración no lo condujo tanto a representar a la Alhambra sino dejar que se convirtiera en un catalizador para el crecimiento de su estilo personal. Esto es evidente en muchos de sus diseños hipnóticamente entrelazados, que se repiten de modo infinito, y en los que usó abstracciones de humanos y animales de formas que semejan los diseños geométricos, vegetales y caligráficos tradicionales islámicos que vio ejemplificados en la Alhambra.

n 1922, el matemático y pintor holandés M. C. Escher visitó Granada y encontró en la Alhambra un universo matemático y geométrico. “Muchos de los mosaicos coloreados en las paredes y pisos de la Alhambra nos muestran que el pueblo morisco dominaba el arte de llenar el plano mediante figuras geométricas sin dejar espacios vacíos”, escribió. Sin embargo, su inspiración no lo condujo tanto a representar a la Alhambra sino dejar que se convirtiera en un catalizador para el crecimiento de su estilo personal. Esto es evidente en muchos de sus diseños hipnóticamente entrelazados, que se repiten de modo infinito, y en los que usó abstracciones de humanos y animales de formas que semejan los diseños geométricos, vegetales y caligráficos tradicionales islámicos que vio ejemplificados en la Alhambra.

La respuesta de Escher, señala Villafranca, era común en el siglo XX, cuando “las experiencias de viaje de los pintores generaban más ideas experimentales e innovadoras”, ejecutadas a veces como pinturas pleinairistas y otras veces como obras del Simbolismo, Impresionismo o con aspectos de las escuelas de vanguardia.

Una docena de años antes de la visita de Escher, el pintor francés Henri Matisse había pasado tres días de invierno en Granada. La Alhambra acababa de abrirse al público como atracción turística. Este breve tiempo bastó para que el pintor sintiera “una forma para romper con la representación tradicional, la clave de las vanguardias artísticas”, comenta Villafranca, quien en el año 2010 organizó una muestra titulada “Matisse y la Alhambra”. Conocido como el maestro del color, durante años sintió fascinación por el arte islámico, en particular cuando regresó de sus viajes por África Septentrional. Sin embargo Granada fue decisiva y catalítica; fue una epifanía de formas nuevas, no solo ornamentación sino que también fue un juego creado por las luces y sombras que se filtraban a través de las celosías.

|

| Izquierda: cortesía del pintor; derecha: museo nacional centro del arte reina Sofía |

| Izquierda: En el expresionismo luminoso de la pintora granadina contemporánea María Teresa Martín-Vivaldi “Sala de dos hermanas” de 1996, las bóvedas, ventanas y cerámicas de la cúpula más famosa de la Alhambra se refractan y se disuelven. Derecha: Después del exilio por la Guerra Civil Española, Manuel Ángeles Ortiz se volvió particularmente devoto de la Alhambra, donde en 1959 pintó el “Paseo de los cipreses”, en la cual una geometría aparentemente simple produce una perspectiva inesperadamente vertiginosa. |

“La Alhambra es una maravilla”, le escribió a su esposa. “En este lugar siento una gran emoción”, continúa. Es allí donde comenzó a desglosar su límite mental entre arte decorativo y arte “puro”, pues en la Alhambra —al igual que en gran parte del arte islámico— estos comparten un espacio común.

“La influencia de la Alhambra en Matisse no se produjo por mímesis sino que fue mucho más profunda”, sostiene Villafranca. Después de eso, las inspiraciones de los motivos de la Alhambra parecen estar siempre presentes en su obra, ya sea como trasfondo o como motivos centrales en objetos y diseños textiles. Según Villafranca, fue “el último romántico y el primer pintor moderno”.

uando necesito inspiración, siempre voy a la Alhambra para estar allí y sumergirme en el polvo dorado de su luz”, solía decir el pintor abstracto granadino Manuel Rivera (1927-1994). Fue uno de los fundadores de la muestra colectiva El Paso que ayudó a guiar el vanguardismo tras la Guerra Civil Española. Para él y otros pintores de principios del siglo XX, la Alhambra resistió como una baliza de inspiración.

uando necesito inspiración, siempre voy a la Alhambra para estar allí y sumergirme en el polvo dorado de su luz”, solía decir el pintor abstracto granadino Manuel Rivera (1927-1994). Fue uno de los fundadores de la muestra colectiva El Paso que ayudó a guiar el vanguardismo tras la Guerra Civil Española. Para él y otros pintores de principios del siglo XX, la Alhambra resistió como una baliza de inspiración.

|

ARRIBA, IZQUIERDA: colecciones museográficas del patronato de la alhambra y generalife;

Parte superior y arriba, a la derecha (2): cortesía de los pintores |

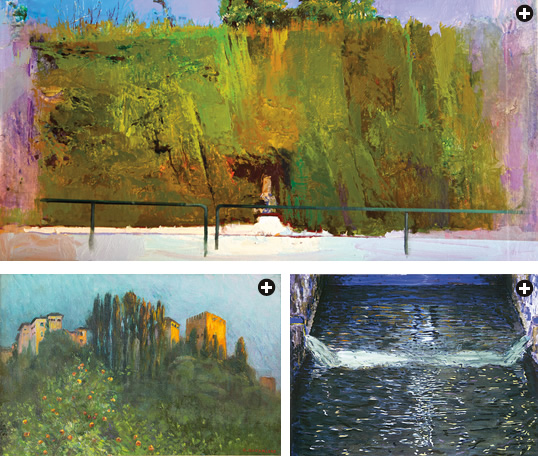

| Los jardines de la Alhambra han sido un tema que se repite entre los pintores modernos y contemporáneos los cuales creen que “el pintor no debería imitar a la Naturaleza; en realidad debe construir una nueva realidad a partir de ella”, afirma del pintor de Granada Juan Vida. Arriba, a la izquierda: “La Vista de la Alhambra” por Gustavo Bacarisas, 1909-10. Parte superior: “Muro vegetal” por Jesús Conde, 2012. Arriba, a la derecha: “Alberca Azul” por José Manuel Darro, 2000. |

De modo similar y muy influenciado por Matisse, el pintor vanguardista granadino Manuel Ángeles Ortiz (1895-1984) se hizo famoso por su capacidad de “captar con evocaciones abstractas la memoria y las sutiles sugerencias de sus formas”, señala el pintor contemporáneo José Manuel Darro, también de Granada. “La geometría nazarí es una invitación y un desafío intelectual”, agrega. “Aún cuando la Alhambra ha sido pintada casi hasta la saturación como un tema pintoresco, exótico o como paisaje, ha sido mucho menos común recrear el idioma y la geometría de sus fragmentos”, señala.

El lenguaje visual subyacente y la geometría del palacio nazarí también informan en profundidad la pintura contemporánea de Miguel Rodríguez-Acosta, nacido en Granada en 1927. Tiene su estudio en la antigua casa familiar, a apenas unos minutos a pie de los jardines del palacio. Él explica la magnitud con la que la Alhambra representa un icono de belleza para los granadinos con una anécdota familiar: “Durante un viaje a Versalles que mi familia hizo cuando era niño, mientras caminaban por los jardines del palacio francés, mi padre le preguntó a mi nana si le habían gustado. La dama, nacida en Granada e incapaz de expresarlo de otra forma, respondió: ‘Es una Alhambra como todas las Alhambras’.”

Este pintor, que creció teniendo la Alhambra como modelo de belleza, es hoy uno de los pintores de la ciudad con mayor reconocimiento internacional. Su obra se expresa a través de los colores, diseños y el ritmo; estos hacen referencia a las características volumétricas y a los jardines para alcanzar una “fértil sinergia” entre sus raíces y su amor personal que siempre sintió por las tradiciones italianas, escribe María Dolores Jiménez-Blanco en el catálogo de la retrospectiva del pintor realizada en 2003. “Las texturas de infinitas capas cromáticas... que Rodríguez-Acosta crea con infinita delicadeza, tienen una explicación posible en la contemplación diaria de los muros desconchados por el paso de los siglos”, escribe. Luego indica: “La red de pinceladas que configura la superficie de sus cuadros, otorgándoles la inmediatez de lo gestual y conectándolo con las corrientes de abstracción expresiva del siglo XX, tienen también un correlato en la filigrana de yeso de la parte superior de los muros interiores de la misma Alhambra”.

|

| Izquierda: cortesía del pintor; Derecha: colecciones museográficas del patronato de la alhambra y generalife |

| El pintor granadino Augusto Moreno trabaja con láminas de metal sobre las cuales el fuego y los ácidos producen colores, como en “Susurra el moro”, 2008, izquierda. Derecha: La obra “Baño árabe” de Julio Juste, 1988, de la serie “Castillo Inferior”, inspirada en el baño árabe o hammam de la Alhambra es un collage de papel, cartulina y madera que recuerda la naturaleza efímera de los modestos materiales empleados por los artesanos nazaríes para construir la Alhambra. |

Juan Manual Brazam, otro pintor granadino establecido tanto en España como en otras partes del mundo, sostiene que de haber nacido en cualquier otro sitio, aunque físicamente fuera igual, su obra hubiera sido distinta. Sus lienzos, señala, están cada vez más y más alimentados por el arte de al-Andalus, el reino nazarí y la Alhambra. Él crea sus pinturas con “la transparencia de su luz, el sonido del agua, el juego de sus chorros de agua”. Las imágenes de sus incrustaciones de mosaicos, explica, constituyen un llamado a la unidad, a la abstracción y a la geometría.

María Teresa Martín-Vivaldi, pintora y grabadora, ha utilizado la Alhambra en una serie de obras que imponen color y perspectiva sobre las bóvedas y mosaicos, creando una visión onírica en la que el monumento aparece, se difumina y disuelve. Asunción Jódar se inspira de los mundos privados de las mujeres residentes de la Alhambra, que “excluye o cancela cualquier observación externa, subyacente o simplista”.

La proliferación de pinturas basadas en la Alhambra se mantiene entre los pintores granadinos más jóvenes, los que “surgen”, quienes siempre parecen presentar renovadas visiones independientemente de cuán imposible pareciera ser esto todavía. Belén Esturla, Silvia Abarca y Leonor Solans todas ellas captan nuevas miradas con las nuevas sombras de luz por medio de sus tratamientos de los colores. Augusto Moreno, que viene de una familia de escultores granadinos, trabaja con láminas de cobre en las que el color aparece por acción de fuego y ácidos, no muy diferente a la tradición de la alfarería vidriada. José Javier García Marcos usa el color con una furia que lo coloca a medio camino hacia un impresionismo abstracto.

|

| (2): cortesía de los pintores |

| Izquierda: Uno de los bocetos de la serie “La Alhambra”, publicada en 2007 por Miguel Rodríguez-Acosta, colores y diseños abstractos y casi pixelados, como los del “Rincón de la Alhambra”, 2010, por José Manuel Darro, derecha. “Aún cuando la Alhambra ha sido pintada casi hasta ser saturada como tema pintoresco, exótico o como paisaje, ha sido mucho menos común recrear el idioma y la geometría de sus fragmentos”, señala Darro. “Me he enfocado en mis obras con cierta determinación en este universo formal”. |

Si nos alejamos de la definición ampliamente difundida de que el arte abarca todas las creaciones realizadas para expresar una visión sensible, podemos ver cómo la Alhambra es mucho más que una arquitectura bella, mucho más que los intrincados motivos vegetales de los arabescos en sus muros. Expresa más que las palabras escritas en caligrafía cúfica; los reflejos de las aguas de las fuentes y estanques reflejan más que sus propias barandas y el brillante cielo andaluz. El verdadero poder del palacio de la Alhambra no yace solamente en sus obras maestras sino también en su poder de generar la creatividad más allá de sí mismo, más allá de su tiempo, más allá de su lugar, en el jardín inmenso de la imaginación humana.

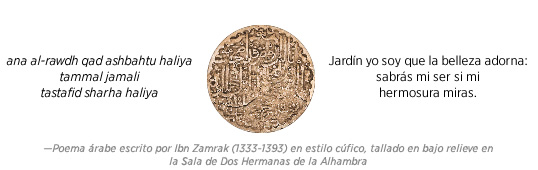

Quienes contemplan los jardines y el palacio que la belleza de hecho adorna comienzan a conocer su ser, su esencia, tal como lo inmortalizó el poeta Ibn Zamrak en los muros de la Sala de Dos Hermanas. Es una esencia que no conocemos como hecho conocido, pero capturada, tal como lo han demostrado tantos pintores, del modo como sabemos cuándo se trata de una verdad o incluso una epifanía. Es entonces que la propia Alhambra se transforma en pintor y ejerce su influencia sobre nosotros.

|

Ana Carreño Leyva (acarrenoleyva@gmail.com) es fundadora y ex editora de la revista cultural española El Legado Andalusí y ex directora de comunicaciones de Fundación El Legado Andalusí en Granada, donde también ha sido curadora de numerosas exposiciones. En 2007, tradujo Tratado de la Alhambra hermética (Port-Royal Ediciones) por Antonio Enrique. Su pasatiempo es pintar y recuerda que cuando era niña, sus padres la llevaron por primera vez a la Alhambra. “Fue como entrar en un mundo de magia y de sueños. Yo lo vi todo con los ojos de mi imaginación”. |