这个故事如此广为人知,俨然已成为了一个流派: 一个男人,独自置身荒岛,渐渐学会如何发挥自己的才智,并充分利用岛上的资源,顽强地活了下来。 孤独生存了数年之后,他遇见了一个来自附近小岛的当地人。这个当地人成了他的同伴和学徒,俩人构建起了真正属于他们的与世隔绝的社会。

|

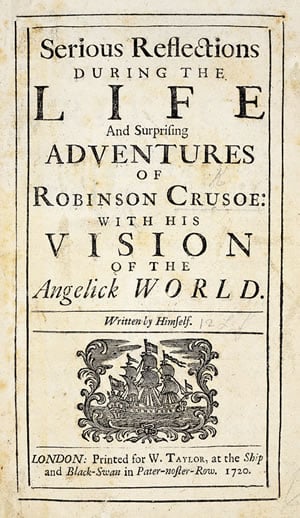

| De Agostini图片图书馆/布里吉曼艺术图书馆 |

| 自1719年《鲁滨逊漂流记》出版以来,该书有过成百上千的插画,这幅出自1740年版本的插画就是其中之一。这些插画大都以荒岛冒险为侧重点,但正如其鼻祖哈义·本·叶格赞(Hayy ibn Yaqzan)一样,鲁滨逊的孤独生活最终激发了他对哲学的深入思考。 |

上述故事名为《哈义的故事》(Hayy Ibn Yaqzan),由伊本·图斐利(Ibn Tufayl)于十二世纪创作。伊本·图斐利是一位哲学家,可能来自安达卢斯(al-Andalus)或西班牙南部, 全名为Abu Bakr Muhammad bin ‘Abd al-Malik bin Tufayl al-Qaisi,中世纪时西方人 据此简称其为Abubacer。

学者们相信,大约六百年后,英国作家丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)在创作其经典著作《鲁滨逊漂流记》时,曾从伊本·图斐利所撰《哈义的故事》和真实海难的记录中寻找灵感。

笛福对“哈义”的痴迷并非仅仅停留在故事情节本身。 伊本·图斐利所讲述的故事是一则寓言:主人公名为哈义·本·叶格赞(意为“活着,清醒者之子”),襁褓之中就失去与人的接触,未受到人类的教化,但最终理解并领悟了物质世界和神性。 后世的学者们认为,哈义对物质世界和神性的理解是通过自我认知,或者说是通过“自主学习”获得的。

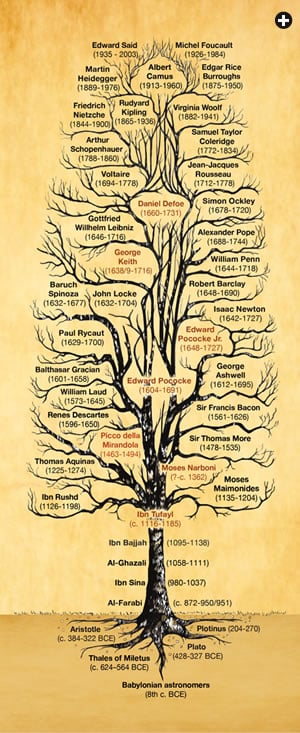

自我认知是一种认识世界的理性和经验方法,不仅笛福对它产生共鸣,与笛福同处欧洲启蒙运动时期的众多思想家、诗人、作家对此也有深刻感悟。 培根(Bacon)、弥尔顿(Milton)、洛克(Locke)等人均从阿拉伯的知识、文学及哲学中汲取养分,形成各自对科学、宗教乃至人类境况的看法。 在笛福开始潜心创作这部代表作之前,伊本·图斐利所撰《哈义的故事》即已畅销数百年,深深地吸引着伊丽莎白时期的“自然哲学家”(科学家)、文艺复兴人文主义者、中世纪的犹太神学家等等。他们都将这本书的情节和所呈现的哲学思想作为指引,寻找学者马吉德·法赫里(Majid Fakhry)在其研究著作《伊斯兰哲学史》(A History of Islamic Philosophy)中所说的“心灵通向真理的自然进程”。 继笛福之后,《哈义的故事》还影响了斯宾诺莎(Spinoza)、伏尔泰(Voltaire)、卢梭(Rousseau)等诸多大家。 贵格会(Quaker)早期的教徒们认为其教义就萌芽于《哈义的故事》。

《哈义的故事》是伊本·图斐利唯一流传下来的著作,全书仅60页。它如何成为欧洲启蒙运动的基石,并发展出小说中最久经考验的流派之一,这本身就是一个传奇的历程:从伊本·图斐利自身的旅程开始,流传至中世纪安达卢斯和摩洛哥的智囊团,再到文艺复兴时期意大利的宫殿、牛津大学和剑桥大学,直到笛福时期的伦敦咖啡馆,一路纵横五百余年。

我与《哈义的故事》缘起于与艾弗纳·本-扎肯(Avner Ben-Zaken)的一通电话。他撰有《阅读〈哈义的故事〉——自主学习的跨文化历史》(Reading Hayy Ibn-Yaqzan: A Cross-Cultural History of Autodidacticism),是科学史的学界权威。 他认为,伊本·图斐利的这部作品,为认识论或者说对认知研究作出了突破性的贡献。

“这篇寓言式的哲理小说,在人类历史上第一次条理分明地宣称,人们可以以第一手经验作基础,从中提炼出证据和事实,并最终获得哲学原则。 在这篇小说出现之前,[认识论的]普遍观念是知识的获得源于某个权威;而这篇小说提出了完全不同的观点。”本-扎肯指出。 他还指出,这篇小说的主题——自主学习,是“现代性最为重要的原则”。

不可否认,这样一个主题放在一个独守热带岛屿的孤独男人身上有些过于深沉, 但伊本·图斐利笔下的主人公确实能够支撑起小说的主题。

|

| 插图:莉莉·罗宾斯(Lili Robins) |

伊本·图斐利通过《哈义的故事》传达出的经验主义观念极具开创性,成为后期古典思想和穆斯林思想的根脉。 它不仅仅启发了纳伯尼(Narboni)、德拉·米兰多拉(Della Mirandola)、波寇德父子(Pocockes)以及笛福,时至今日,仍有众多作家、哲学家、科学家在运用他的观念及相关观念,来辩论和阐述什么是现代性。 |

正如伊本·图斐利讲述的那样,哈义的故事从“印度海岸以外的某个赤道小岛”开始,那里阳光灿烂,气候湿热,条件得天独厚,“使人无需父母而得以存在”。 在某些译本中,伊本·图斐利将笔下的小岛称为“神奇岛”(Waqwaq),而从逻辑上来说,这座赤道小岛最有可能是斯里兰卡,学者们也曾辨认出有些内容讲述的就是斯里兰卡。 Waqwaq这一地名最早见于八世纪的中国文献中,还曾在多部中世纪阿拉伯地理志和波斯奇遇记中出现,其中均记载了该地一种名为“waqwaq”的树,树上所结果实即为人—— 果实成熟时,或者说人诞生时,即从树上掉下,“呱呱”坠地。

不过,伊本·图斐利的主旨在于讲述寓言故事,而非作为一篇地理志,因此不论小岛是否真实存在,都不会影响小说的目的。 加沙伊斯兰大学的穆罕穆德·巴劳德(Mahmoud Baroud)指出,伊本·图斐利通过小说所设定的环境,可以追溯“人类的心灵如何在完全与世隔绝的状态下从纯净的白板发展为成人的心灵”。巴劳德也是2012年《阿拉伯文学和西方文学中遭遇海难的水手——伊本·图斐利及其对欧洲作家的影响》(The Shipwrecked Sailor in Arabic and Western Literature: Ibn Tufayl and His Influence on European Writers )论文集的作者之一。巴劳德进一步解释道,在小说设定的环境里,哈义“可以自由自在地通过感官体验认识世界,推理分析,沉思冥想”。

但伊本·图斐利确实还面临一个问题, 即人类的自然生长有违神作为唯一创造者的正统前提。 为此,他给哈义安排了不同寻常的背景故事: 在邻近的一座岛屿上,长公主未经国王许可就出嫁,并生下一子,她将孩子放在一个“密封的小船”里(如同襁褓中的摩西一般)。 小船飘洋过海,历经巨浪,最终被轻柔的海浪冲到小岛上。 一只母瞪羚听到了婴儿的哭声,把婴儿从小船上解救出来,开始喂养他。 这只瞪羚养育了哈义,“不断地哺育他,照顾他,把他带大,保护他不受伤害”。

哈义逐渐长大,学会了岛上各种生灵的叫声,而且“惟妙惟肖”——巴劳德等人认为,从这点上来说,1894年吉卜林(Kipling)笔下的毛克利(Mowgli),以及1912年埃德加·赖斯·巴勒斯(Edgar Rice Burroughs)笔下的人猿泰山(Tarzan)均与哈义相似,毛克利和人猿泰山也是哈义的文学后裔。 哈义用羽毛遮羞,他还意识到大多数动物都有用于防卫的附器——犄角、鸟喙、爪钳等,于是用木棍和石头仿照着制成了矛叉和利器。

哈义七岁时,瞪羚去世了。 哈义第一次感受到悲痛,他最终解剖了瞪羚,希望能够找到她痛苦的源头。 虽然没有能够让瞪羚起死回生,但他因此学到了解剖学的基本知识——肺的生理机能、循环系统、心室等等。 他发现瞪羚的一个心室里布满了血块,而另一个心室则是空的,他断定自己要找的源头“就是这里,但为时已晚”。 在猎捕到其他动物后,他也进行了类似的解剖,由此推断认为每个生灵的心脏一定包含着它们各自的精气神——也就是灵魂。

伊本·图斐利将哈义的自主学习分成七个部分,每部分七年,一直到他49岁那年。 在伊本·图斐利的笔下,故事主人公学习了生命科学后,继续研究物理学,探索诸如为何烟雾会上升,物体为何会下落,水如何变成蒸汽等问题。 哈义注意到火光总是朝向闪亮的星辰上升,以此断定火必定来源于天上,并进一步推测灵魂离开身体时也是循着同样的途径,就如同热量离开死亡的躯体向上升起并消散一样。 这使他开始关注星辰、月亮和行星。 他徒步横穿小岛,来模仿行星的运动,并准确地计算出它们的运行轨道,因此学习了数学和天文学。 他推断出,宇宙是“切切实实的浩渺存在”。 这使他开始思考人类永恒的问题: “这个宇宙到底是从一无所有发展而来,还是……从一开始就始终存在。”

|

| 汤姆·维尔德 |

| 远处雄伟的内华达山脉宛如一幕静默的背景,映衬着瓜迪斯(Guadix)地区的连绵山丘。这里是伊本·图斐利的出生地,最迟从八世纪开始就已有窑洞民居散布其间。 |

随后,哈义退隐到一座洞穴中,开始禁食和冥想。在那里,他认定“这个世界必定有一个非物质的起源”,即一个存在于物质世界以外的因由,超脱时间的束缚,超越人类的想像。 哈义意识到,这种力量必定是“万物的起源”,一个具有生发之力的独立存在体;此前14个世纪的亚里士多德(Aristotle),以及此后一个世代的托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)将这种力量称为“原动力”。 换言之,哈义的沉思之旅最终使他意识到了神的存在。

邻近岛屿的居民阿布萨尔(Absal)来到岛上,发现了哈义。他教会了哈义人类的语言,并将哈义带回自己的岛上。 哈义在那里接触到了人类社会。 他仔细观察社会风俗,特别关注祭拜的礼仪。 然而,他发现宗教权威们观念保守、狭隘偏激、“愚昧无知”。 哈义拒绝接受他认为腐化堕落的事物,于是在阿布萨尔的陪伴下回到自己的岛上,直至终老。

对于有学识的读者来说,伊本·图斐利的小说不仅仅只是一个冒险故事,更是一则寓言,审视了经验哲学与宗教正统之间的紧张局势。 伊本·图斐利在其引言中也明确地表达了这一点。 在认可了亚里士多德的逻辑学对伊斯兰思想产生的影响之后,他还评价先前的穆斯林哲学家法拉比(Al-Farabi)以及同为安达卢斯人的伊本·巴哲(Ibn Bajjah)试图在命运既定的前提下寻求真理。 他进一步承认自己深受医生伊本·西那(Ibn Sina)的影响,誉之为“哲学巨擘”。 但他最为尊重的当属安萨里(al-Ghazali),将其尊称为“我们的导师”。

安萨里是伊斯兰世界最具影响力的哲学家,生于十一世纪晚期,当时伊斯兰逊尼派(Sunni Islam)内部分化成众多小宗派,时局艰难。 其中,伊本·西那支持伊斯兰哲学的法尔萨法(falsafa)流派,它是一种冷静客观的理性主义,严重依赖(批评家认为有些过于依赖)亚里士多德的逻辑学和晦涩的玄学来解释创造、存在和启示,而几乎没有给奇迹的发生留下空间。 而苏非神秘主义(Sufi mystics)则站在另一个极端,他们追寻对神不可言说的先验理解,超越理智,并脱离伊斯兰的日常生活传统。

安萨里是伊斯兰世界最具影响力的哲学家,生于十一世纪晚期,当时伊斯兰逊尼派(Sunni Islam)内部分化成众多小宗派,时局艰难。 其中,伊本·西那支持伊斯兰哲学的法尔萨法(falsafa)流派,它是一种冷静客观的理性主义,严重依赖(批评家认为有些过于依赖)亚里士多德的逻辑学和晦涩的玄学来解释创造、存在和启示,而几乎没有给奇迹的发生留下空间。 而苏非神秘主义(Sufi mystics)则站在另一个极端,他们追寻对神不可言说的先验理解,超越理智,并脱离伊斯兰的日常生活传统。

安萨里提出了居中的看法。 他汲取了法尔萨法中系统化方法的精髓,又批驳了其中的一些结论。 而对于神秘主义,他同意知识可以通过沉思获得的观点,但他也强调先知穆罕默德和神的启示在《古兰经》中的中心地位。

伦敦大学亚非学院阿拉伯文的高级讲师斯蒂藩·斯珀尔(Stefan Sperl)解释说,伊本·图斐利基本上遵循了安萨里的思想路线。 斯珀尔认为:“他不认可迷信的做法,也不认可那些完全无知且缺乏知性教义的人的天真。” 用伊本·图斐利的话说,那些仍然“在科学面前愚昧无知”的人们,抱着错误的主张去“体验终极真理”。

这一教理后来得到欧洲进步的理性运动领军人物的青睐,不论他们是穆斯林、基督徒还是犹太教徒,都从哈义·本·叶格赞身上得到启发。 其中的杰出人物包括:十四世纪加泰罗尼亚哲学家和医生摩西·纳伯尼(Moses Narboni),研究伊本·路世德(Ibn Rushd)和迈蒙尼德(Maimonides)的犹太法学学者和评论家;文艺复兴时期的金发宠儿若望·皮科·德拉·米兰多拉(Giovanni Pico della Mirandola),发表了《论人的尊严》(On the Dignity of Man),以人文主义宣言震动整个罗马教廷;而牛津大学教授爱德华·波寇德(Edward Pococke)则是“阿拉伯”研究的早期支持者,于1636年坐上牛津大学阿拉伯研究的第一把交椅。

乍看之下,丹尼尔·笛福及其后的“冒险文学子嗣”可能并不具备如此高的知性。 这是因为《鲁滨逊漂流记》那些热卖的版本,常常已被精简到只剩下顽强冒险的故事框架,而剥掉了笛福笔下主人公思索自然世界、探寻身为基督徒的意义、考量自己与神的关系等哲学历程内容。 如今,只有少数读者知道《鲁滨逊漂流记》只是鲁滨逊三部曲小说的第一部,另外两部是《鲁滨逊·克鲁索的更远历险》和《鲁滨逊沉思录》。 在后两部小说中,笛福详细描述了鲁滨逊获救以后的命运以及其思想发展。 在《鲁滨逊沉思录》的最后一章中,鲁滨逊已不再关心建造木筏,不再挖刨荒岛上的沙地寻找食物: 他反复琢磨着人的心灵升华到“最高最远的光明之境”。 这一点像极了哈义·本·叶格赞。

学者斯马尔·阿塔尔(Samar Attar)于2007年发表文章《欧洲启蒙运动的重要根基——伊本·图斐利对现代西方思潮的影响》(The Vital Roots of European Enlightenment: Ibn Tufayl’s Influence on Modern Western Thought),他在文章中指出,鲁滨逊和哈义都漂浮到荒岛上,在无人帮助或无人干预的情况下学会生存。 他们都依靠理性,采用观察和实验的科学方法,经过反复的尝试和犯错,最终获得了关于身边自然环境的知识。 由此,他们“进一步探索超自然和神性”。 他们都责问宗教极端主义,并最终与来自邻近岛屿的人成为朋友、师徒(鲁滨逊与星期五、哈义与阿布萨尔)。

上述对比并非由阿塔尔首创。 半个世纪以来,有关这一主题出版的著作众多,特别是有关伊本·图斐利对欧洲思潮的影响,若编辑成书目,可密密麻麻排满好几页。 这些现代研究大都可归结于安东尼奥·帕斯特(Antonio Pastor)于1930年发表的《鲁滨逊的思想》(The Idea of Robinson Crusoe)。 帕斯特是伦敦国王学院(King’s College London)西班牙语系系主任,他在自己的《哈义的故事》观点总结中指出,“毋庸置疑,这部小说对现代欧洲文学的影响是其他东方小说无可企及的。”

即使是在笛福所处的年代,也有文学鉴赏家认为鲁滨逊就是哈义。 1719年9月,笛福的《鲁滨逊漂流记》出版五个月后,亚历山大·蒲柏(Alexander Pope)在写给友人巴瑟斯特(Bathurst)爵士的信中,戏谑地将独处Gloucestershire私家庄园的巴瑟斯特爵士喻为“亚历山大·塞尔科克(Alexander Selkirk)或者自主学习的哲学家”。 塞尔科克是一位水手,1704年至1709年间在智利海岸外的一座小岛上孤独求生。他与笛福处于同一时代,人们通常认为他的故事是鲁滨逊的蓝本,而蒲柏所说“自主学习的哲学家(Self-taught Philosopher)”实为《哈义的故事》1708年英译版本的书名,人们知道蒲柏的藏书中有这本书。

斯珀尔说:“这本书可能是用阿拉伯语写成,但在地中海和欧洲文化中,它并不陌生。”

简而言之,伊本·图斐利所撰写的故事,显然已如同记者们所说的那样“不胫而走”。 我开始研究个中原因。

“如果你决定开展研究,那一定要从西班牙安达卢西亚(Andalusia)东部的瓜迪斯(Guadix)开始,那里是伊本·图斐利的出生地。”本-扎肯曾这样建议我, “我想你在那里可以发现重要线索。”

瓜迪斯位于格拉纳达东北,距离约一小时车程。内华达山是欧洲最高山系,山顶白雪皑皑,它环抱着瓜迪斯,如同北极熊护卫着她的幼崽。 我与当地人安娜·卡利尼奥(Ana Carreño)一同驱车前往瓜迪斯,她曾担任《El Legado Andalusi》杂志的编辑,这本杂志的主题是西班牙和地中海地区的穆斯林遗风。

“你看到那些烟囱了吗?” 她一边问,一边指向远处子弹形状的突起。这些烟囱涂了白漆,像是地面上立着的一群卡通鬼魂。 她解释说,这些都是窑洞民居的烟囱,由松软的红褐土建造。 瓜迪斯总人口约25,000人,其中有数百居民住在这样冬暖夏凉的窑洞里。 她解释道,瓜迪斯是西班牙最古老的居住区之一,但窑洞始于八世纪,当时瓜迪斯是阿拉伯贸易城市,被称为Wadi ‘Ash,念作“wah-deeks”,这也是瓜迪斯的现代西班牙语名的来源。

我们品尝了当地农家小吃——橄榄、用金黄的西班牙橄榄油烘烤的胡椒,席间卡利尼奥向我引荐了马努埃尔·阿兰达(Manuel Aranda)。马努埃尔·阿兰达是附近城镇一家度假窑洞旅馆的主人,他还是瓦莱德扎拉比市(El Valle del Zalabi)的市长(他非常高兴地指出:“我是唯一一位住在窑洞里的西班牙市长”)。根据最可靠的记载,该市管辖的Exfiliana即是伊本·图斐利的确切出生地,伊本·图斐利的名字被当地人用西班语称为“阿本托法伊尔(Abentofail)”。

阿兰达说:“阿本托法伊尔的名字在这里家喻户晓。”历史上还有许多作家、诗人、画家都从这片土地获取灵感。

“这里的海拔有1,000米,自然环境壮丽独特,四周环绕着群山、富饶的平原还有沙漠。 就连这里的光线都显得与众不同。”他这样评价道。

卡利尼奥进一步指出,这样的环境非常自然地引人思考。

|

| 汤姆·维尔德 |

| “正如柏拉图认为哲学家从洞穴的黑暗中升华而趋向光明,哈义通过试验和沉思,经过多个阶段的升华,最终理解了神。”

——安东尼奥·英利克(Antonio Enrique) |

“在这里长大的人们总是想知道山的另一面是什么样的。”她思索着说道: “这地方太容易引人冥思,能够对许多诗人和哲学家产生影响一点也不令人意外。”

后来,我们见到了现代诗人安东尼奥·英利克(Antonio Enrique),他创办了瓜迪斯每月一度的“阿本托法伊尔诗歌研讨会”。 他认为,哈义·本·叶格赞在洞穴中得到启示并非偶然。 洞穴不仅让人想起伊本·图斐利儿时的家乡,还让人想起先知穆罕默德在麦加(Makkah)附近的希拉山(Mt. Hira)洞穴中得到神启,以及柏拉图具有象征意义的洞穴,其所说的理想的哲学家正是在洞穴中最终理解了现实存在的真正本质。

英利克说:“安达卢西亚地区当时盛行的思潮是柏拉图哲学。” 万物均从单一的源头生发出来,这个源头就是唯一的神(the “One”),灵魂通过理性才能与唯一的神重新结合。

英利克说:“正如柏拉图认为哲学家从洞穴的黑暗中升华而趋向光明,哈义通过试验和沉思,经过多个阶段的升华,最终理解了神。”

伊本·图斐利能够理解并撰写出如此高境界的观念,不仅与瓜迪斯的环境有关,还得益于其家庭背景、教育经历、所处的时代,以及一点历史的偶然。 伊本·图斐利大约出生于1116年,是阿拉伯半岛望族卡伊斯(Qais)部落的后裔。 人们对他的教育经历知之甚少,有关他的大部分资料都出自十三世纪摩洛哥历史学家阿布德尔瓦希德(Abdelwahid al-Marrakushi)的笔下。他记载伊本·图斐利“曾受教于多位最有名望的老师”,并跻身安达卢斯“最多才多艺的学者”行列。 他还致力于“调和哲学知识与[宗教]法度[领域]”。

1147年,伊本·图斐利大约刚过30岁,他与瓜迪斯的前任统治者伊本·米尔汗(Ibn Milhan)一同前往马拉喀什(Marrakesh),从此扬名天下。 伊本·米尔汗既是一位出色的统治者,又是一名优秀的工程师,受到穆瓦希德王朝哈里发穆敏(‘Abd al-Mu’min)的召唤,前去马拉喀什监督皇家花园灌溉系统的建设。 伊本·图斐利陪同前往的原因不明,但他在宫廷里受到哈里发赏识,被封为哈里发之子萨义德(Abu Sa’id)的私人秘书。 1163年穆敏去世,优素福(Abu Ya’qub Yusuf)成为新任哈里发,伊本·图斐利重返宫廷,成为哈里发的私人医生,直到1184年哈里发去世。 在这期间,他在科学、数学、医学方面声名鹊起。

据阿布德尔瓦希德记载,伊本·图斐利在有生最后几年,“全神贯注……研究精神知识,而置其他于不顾,他急切地渴望能够调和哲学和宗教”。 他开始创作《哈义的故事》,此时可谓天时地利,但环境也只是稍显宽松。

在穆瓦希德王朝统治下,哲学研究通常会引起统治者不悦。 幸运的是,优素福与前两任统治者完全不同。 阿布德尔瓦希德写到:“这位哈里发坚持收集西班牙、北非各地的书籍,寻找见识广博之士,特别注意寻找思想家,他所收集的书籍和人才超越了他之前的所有西方君王。” 这位哈里发非常器重伊本·图斐利,“哈里发在宫殿里陪着伊本·图斐利,不分日夜,每次一待就是好几天”。

|

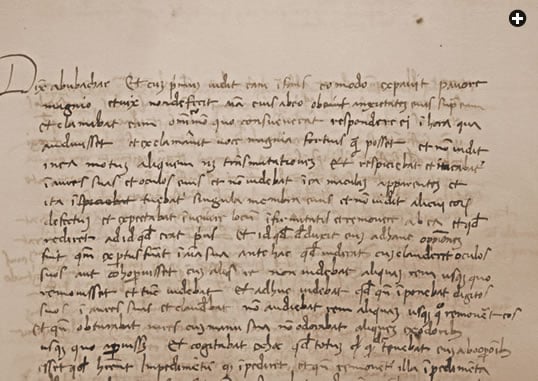

| 汤姆·维尔德/热那亚大学图书馆 |

| 这份以“Dixit Abubacher”(“伊本·图斐利曾说”)为段落开头的文本拷贝,现收藏于热那亚大学(University of Genoa)图书馆。这是《哈义的故事》第一个拉丁语译本,由皮科·德拉·米兰多拉或其导师约翰南·阿莱曼诺(Yohanan Alemanno)于1493年翻译。 |

后来,优素福将安达卢西亚的首都从科尔多瓦迁到塞维利亚。如今,《哈义的故事》因其广泛而永恒的主题,成为塞维利亚大学(University of Seville)的必读书目。拉斐尔·瓦伦西亚(Rafael Valencia)是该校教授,从事阿拉伯和伊斯兰研究。

瓦伦西亚指出:“你在《哈义的故事》中看到的不仅是穆斯林的知识或阿拉伯的知识,而是整个宇宙整个人类的知识。”

除了《哈义的故事》寓言式的文字外,哈义的旅程——也是伊本·图斐利的哲学思想还有另外一个主要象征。要理解这一象征必须深入了解阿兰布拉宫(Alhambra);阿兰布拉宫坐落在西班牙东部,位于格拉纳达,是西班牙最为宝贵的历史建筑之一。

艺术历史学家荷赛·比尔切斯(José Miguel Puerta Vilchez)是伊本·图斐利阿拉伯研究基金会(Almeria-based Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes )的创始成员和副会长,我在他的陪同下参观了阿兰布拉宫,睁大双眼细看宫殿精致的墙和天花板,想发现其中的象征意义。 我们一进入Hall of the Comares(也就是君王觐见厅),比尔切斯就让我注意看天花板。

比尔切斯一边用手指向天花板,一边说:“天花板上有星象图,让人想起宇宙的秩序。”天花板像一个网眼几何图案,8,017个红、绿、白色的木镶板分布在七个同心梁托上,梁托在中心形成一个纯白八角形,最为耀眼。

“伊本·图斐利将哈义的故事分成七个部分,每部分七年,由此看来七这个数字在他的著作中非常惹人注意,非常重要。”比尔切斯说, “在这座觐见厅的天花板上,我们不仅能看到七个天堂,还可以发现新柏拉图主义的生发理论在《哈义的故事》中占据核心位置。”

比尔切斯指出,阿兰布拉宫是充满诗意的建筑,虽然建造于《哈义的故事》发行两个世纪后,但它仍然表达出这本书的主导思想——人类的智慧经过特定的自我意识和自我反省,最终可以理解这种智慧的神性起源。

比尔切斯指出,阿兰布拉宫是充满诗意的建筑,虽然建造于《哈义的故事》发行两个世纪后,但它仍然表达出这本书的主导思想——人类的智慧经过特定的自我意识和自我反省,最终可以理解这种智慧的神性起源。

1492年,阿兰布拉宫和格拉纳达落入阿拉贡斐迪南二世(Ferdinand II of Aragon)和卡斯蒂利亚国伊莎贝拉一世(Isabella I of Castile)手中。 西班牙安达卢斯的穆斯林时期宣告结束。 尽管基督教敌军一路向南,但伊本·图斐利的小说却不断向北传播,为中世纪后期西方思潮的花园播下了智慧的种子。

巴塞罗那历史悠久的“call”区,也称为犹太隔都(Jewish quarter)。这里是中世纪建筑的迷宫,如同俄罗斯套娃那般,层层叠叠,拥挤却又宽松。 这里的街道狭窄,两边是高耸的灰色建筑,漫步在这里舒心惬意;往西几个街区,便是著名的步行道兰布拉大道(La Rambla),热闹喧嚣。 而在十四世纪中叶,即使是在最鼎盛时期,所有这些街道也都非常的安静祥和。

“当年这里非常繁华。 Call地区是阿拉贡最大的犹太人聚集地,开设有许多肉铺、烘焙坊、鱼店、织物店、商店,都为巴塞罗那的犹太人服务。”犹太隔都阐释中心(Call Interpretive Center)的讲解员尤拉利亚·韦尔内(Eulalia Vernet)说,

“但宗教仪式的中心和理性辩论的会场,是这些犹太会堂。”当我们走到call地区最小的犹太会堂遗址边时,韦尔内停下来这样说道。这座小会堂名叫Sinagoga Poca,如今已变成基督教堂。

十四世纪时,这个小会堂和其他犹太会堂里曾有过热烈的辩论,其中最为著名的辩论当属Controversia de Maimonides,也就是迈蒙尼德(Maimonidean)论战。 这场论战以十二世纪科尔多瓦的犹太哲学家、理学家摩西·迈蒙尼德(Moses Maimonides)之名命名,论战涉及的问题与伊本·图斐利提出的问题惊人地相似: 理性主义在何种程度上可以作为理解神的可行方式,它沦为异端学说的临界点在哪里? 论战的一方是迈蒙尼德的支持者,他们大多数以北边的佩皮尼昂(Perpignan)(现法国南部)为中心,试图将犹太教与亚里士多德的理性主义相结合。 论战的另一方是巴塞罗那首席拉比支持者,他们支持正统的犹太教,认为对方的思想将使犹太人远离真理。

参与这场论战的人当中,就包括来自佩皮尼昂的犹太哲学家、医生摩西·纳伯尼。 他于1348年抵达巴塞罗那,从东边的大门进入call地区,我和韦尔内就站在离这个大门不到一百米(码)的地方。 纳伯尼能流利地说拉丁语、卡斯蒂利亚语、普罗旺斯法语,能阅读希伯来文和阿拉伯文,从13岁就开始研究迈蒙尼德的思想,并致力于医学研究,撰写《圣经》和哲学注释。 他驳斥了迈蒙尼德的新柏拉图主义,而支持亚里士多德的科学原则。 他论证时所采取的方法,与伊本·图斐利的前辈伊本·巴哲(Ibn Bajjah)和后人伊本·鲁世德(Ibn Rushd)非常相似。 纳伯尼后来在评论伊本·鲁世德时宣称,他有意写一篇关于《哈义的故事》的评论,以论证“孤独的生活制度”是“与神沟通”的途径。

有些学者认为是纳伯尼最早将《哈义的故事》翻译成希伯来文,而其他学者则对其阿拉伯语语言能力提出质疑。 无论如何,在十四世纪中叶时,巴塞罗那已经出现《哈义的故事》的希伯来文译本,纳伯尼的研究就基于希伯来文译本;而在当时,穆瓦希德王朝一改往日阿穆拉维(Almoravid)统治时期的包容并蓄,对犹太人实施迫害,巴塞罗那对于逃难的安卢达西亚犹太学者来说堪称天堂。

《加泰罗尼亚犹太史》(A History of Jewish Catalonia)的合著者西尔维亚·普拉纳斯(Silvia Planas)指出:“为数众多的犹太知识分子纷纷从安达卢西亚逃往加泰罗尼亚(Catalonia)、普罗旺斯、巴塞罗那、吉伦(Girona)、纳巴达(Narbonne),他们将阿拉伯医生、哲学家、天文学家的著作翻译成希伯来文。” 普拉纳斯告诉我,纳伯尼会选择在巴塞罗那撰写评论《Yehiel Ben-Uriel》(意为“永生神、警觉神之子”),一点也不令人吃惊。

纳伯尼在这篇评论中乞求神隐晦地“引导他前往幸福之岛”——也就是哈义所处的荒岛。 在他的评论中,《哈义的故事》提供了一种“解释,这种解释阐明了人类[世俗]的智慧与活跃[永恒、神性]的智慧结合时所达成的领悟的本质”。 他断定,伊本·图斐利已证明,只要人们愿意远离尘世喧嚣,通过理性和正确的方法追求,就可以达到这种“结合”。

不论是纳伯尼生前还是过世后,《Yehiel Ben-Uriel》都极为畅销,成为其现存本最多的著作。 在这些现存本中,有一本密密麻麻做满了标记,它属于约翰南·阿莱曼诺(Yohanan Alemanno)。约翰南是一位来自君士坦丁堡(Constantinople)的意大利犹太人文主义者,十五世纪末期时生活在佛罗伦萨。 与其他教学型学者一样,他也在找工作,乞求财大气粗的佛罗伦萨的银行家族能让他填饱肚子。 若望·皮科·德拉·米兰多拉也是阿莱曼诺的学生,他是一位年轻的贵族才俊,深得佛罗伦萨统治者、艺术资助人洛伦佐·德·美第奇(Lorenzo de Medici)的喜爱。 皮科是最早期的文艺复兴人文主义者和哲学家,与他的导师阿莱曼诺有诸多共同兴趣,阿莱曼诺向他推荐了《哈义的故事》,两人都非常喜爱 这本书。

|

| 维基共享资源 |

| 佛罗伦萨人文主义者若望·皮科·德拉·米兰多拉精通希腊、罗马、犹太、伊斯兰研究资料,他认为《哈义的故事》是一则简洁有力的寓言,阐明在追寻真理过程中自我修养和观察发挥着根本作用。 |

佛罗伦萨大教堂(Il Duomo)是当地的地标式教堂,玉石与象牙白大理石协调融合在一起,伸向布鲁内莱斯基(Brunelleschi)设计的著名穹顶。我绕着大教堂参观时,瓢泼大雨正冲刷着街道。 穿过旁边的领主广场(Piazza della Signoria)时,我向米开朗基罗的大卫雕塑点头示意(真品已于1873年移入室内),然后继续前行,去往佛罗伦萨的另一景点——乌菲兹美术馆(Ufizzi Palace and Gallery)。

我在乌菲兹美术馆里搜寻皮科的肖像。 波提且利(Botticelli)的名画《维纳斯的诞生》(Birth of Venus)是馆里最受瞩目的展品。穿过摆放这幅名画的展厅,皮科的肖像画就高高悬挂在天花板下,如今已没有多少人前来瞻仰他的容貌。 但这位戴着樱桃红毡帽,一头棕红大卷发的青年才俊也曾经一度引导起教皇、王孙的注意,许多人认为他是天才,也有人把他视为异端。

若望·皮科·德拉·米兰多拉生于1463年,是意大利北部封建领主之子。 他从小就是个天才,10岁就在博洛尼亚学习教会法,随后在帕多瓦、罗马、巴黎等地的顶尖学校接受古典学术教育,包括修习拉丁文、希腊文,学习柏拉图和亚里士多德的言论。 为了扩充知识面,他还修习了伊本·鲁世德的言论,以及阿拉伯语和希伯来语。

《论人的尊严》(De Hominis Dignitate)是他最为出名的著作。他在著作第一句中就将自己的人文精神归结于希腊古典箴言“人是万物的尺度”,并表达了他对伊斯兰学说的尊敬: “我在阿拉伯神父的记载中读到,Abdala the Saracen曾被问及时下的世界有哪些是值得思索的,他答道:‘没有什么比人类更值得思索’。”

虽然他作为一位人文主义者享有盛誉,因而得到洛伦佐·德·美第奇的庇护;但1486年《论人的尊严》出版,由于承认伊斯兰和超自然等多种宗教信仰,引起了罗马教廷的不满。 洛伦佐势力强大,使得皮科免于牢狱之灾,但一直到1493年,洛伦佐去世一年后,官方才赦免了皮科。 同年,他翻译(也有可能是他让阿莱曼诺翻译)《哈义的故事》的第一个拉丁文译本。

热那亚大学收藏着同时代的一个手抄版,字体精巧,随着时光荏苒,字迹已褪成灰色;参观完美术馆的第二天,我就前去观察这个手抄版。 我小心翼翼地翻着羊皮纸书页,嘎吱作响,我注意到一个拉丁词组——“Dixit Abubacher”(“伊本·图斐利曾说”),这个词组重复出现在段落开头。

|

| 博德利图书馆/汤姆·维尔德 |

| 在英格兰,《哈义的故事》的第一个拉丁文译本于1671年出版,这一版本由小爱德华·波寇德(Edward Pococke, Jr.)翻译,采用拉丁语和阿拉伯语对照页面,以其父老爱德华·波寇德(Edward Pococke, Sr.)于1630年在阿勒坡(Aleppo)得到的阿拉伯语版本为源语文本。而英文译本于1703年出现,仅比笛福的《鲁滨逊漂流记》早16年。 |

随后,我拜访了斯特凡诺·皮塔路加(Stefano Pittaluga)教授的办公室,他主要研究中世纪和人文主义拉丁文学。 他告诉我,皮科非常渴望能够阅读并拥有像《哈义的故事》这样的书籍,当时人的认知、创造、天性占据了时代的舞台,而《哈义的故事》融合了新柏拉图主义、科学、神秘主义等主题,非常适合时代的要求。

皮塔路加指出:“十五世纪后半叶,贤明智者的文本受到极大的关注。 在所有的人文主义者中,皮科最有兴趣探索卡巴拉教或者说神秘主义与基督教之间的关系。”

而这正是阿莱曼诺涉及的领域。 阿莱曼诺是研究卡巴拉教的权威,他还针对纳伯尼的《哈义的故事》译本写过一篇“超评论”(有关评论的评论),而皮科的拉丁译本正是以纳伯尼的译本作为源文本。 阿莱曼诺深受《哈义的故事》启发,模仿其主题和题名创作了自己的巨著《不朽》(Hai ha-Olamin),探索如何通过研究阿拉伯和犹太的科学、哲学达到完美,也就是与神融为一体的境界。 (在这篇著作的自传部分,他进一步向《哈义的故事》致敬,以七年为单位切分自己的人生经历。)

阿莱曼诺的影响力(当然也包括伊本·图斐利的影响力)在皮科有关的《圣经·创世纪》的评论——《Heptaplus》中仍可见一斑。 皮科在评论中断定,人类在经历过宗教、科学、心灵反思的一生后,必将从这个世界上升,与神重新融合。

“这是我们所有的回报。”他使用与伊本·图斐利相同的新柏拉图主义术语宣称,“我们从每一个瑕疵中……通过与祂牢不可破的联结重新融为一体,祂就是唯一的神(the One)。”

然而在1494年,皮科自己与神性融合的道路却并不幸福(传言他被妒火中烧的敌人投毒致死),但他的影响,以及伊本·图斐利的影响,迅速传播到佛罗伦萨和意大利半岛之外。

在英格兰,哲学家暨议员托马斯·莫尔(Thomas More)追随皮科对《哈义的故事》的痴迷,发展出对人类与神、自然、社会三者的关系理论。 有些学者在莫尔1516年的经典著作《乌托邦》(Utopia)中也发现了类似的自主修习主题;《乌托邦》是一篇政治和哲学故事,讲述一个理想的文明社会,而这个文明社会也恰巧发生在一个外界隔绝的孤岛上。 与此同时,英格兰被尊为经验主义之父的弗兰西斯·培根,也在他的乌托邦小说《新亚特兰蒂斯》(New Atlantis)中虚构了一个神秘的小岛。 培根着眼《Heptaplus》和《哈义的故事》,构筑了一个与世隔绝的社会,居民们虔诚信教,也致力于追求纯粹、科学的知识。 “所罗门殿堂”(Salomon’s House)坐落在这个“王国的最中心”位置,是一个孕育着现代研究的大学机构;1660年这一虚构的情节促成了英格兰伦敦皇家自然知识促进学会(Royal Society of London for Improving Natural Knowledge)的成立。 艾萨克·牛顿(Isaac Newton)曾担任该学会会长,学会的格言为“Nullius in verba”。这一格言原本出自罗马诗人贺瑞斯(Horace)强调自主修习的警句,皮科深感喜爱,将其简化为“Nullius in verba”。 可大体译为: “勿轻信人言。”

在法国,理性主义之父勒奈·笛卡尔(René Descartes)生于1596年,他汲取了伊本·图斐利的菁华,宣称存在之所以存在是因为它真实存在,他说: “我思,故我在。” 一个世代后,伏尔泰(Voltaire)虚构了一个叫Edenic的人间乐园,作为其单纯快乐的主人公赣第德(Candide)的出生地。 伏尔泰在其小说《查第格》(Zadig)中将主人公查第格塑造成科学方法的先驱,与哈义有相似之处,而小说的情节来源于波斯传奇故事,故事发生在Serendib——正是斯里兰卡的古称,也是人们普遍认为的哈义所处的小岛。

在西班牙,耶稣会哲学家巴尔塔沙·葛拉西安(Balthasar Gracian)于1650年代中期出版了寓言体小说《评论家》(Criticon),小说主人公由一只“怪兽”抚养长大,前半生生活在与世隔绝的小岛洞穴里,对人类文明一无所知。 后来,他发现人类社会索然无味,转而依靠自然发现神的真理。 现代评论家对于葛拉西安借鉴《哈义的故事》的程度有所争议;但英国历史学家保罗·瑞考特(Paul Rycaut)在1681年将《Criticon》译为英语时,猜测“本书作者的故事灵感可能来源于伊本·图斐利创作的阿拉伯语小说《哈义的故事》”。 (十九世纪德国哲学家阿瑟·叔本华(Arthur Schopenhauer)评论《Criticon》对他产生了重大影响;而叔本华本人的思想又影响了其思想后裔的创作,其思想后裔包括: 弗里德里希·尼采(Friedrich Nietzsche)和阿尔贝·加缪(Albert Camus)。

阿塔尔指出:“不论这些思想家们的思想有多么不同,很显然,他们……都继承了某些基本的公式,这些公式”来自于伊本·图斐利,他们为欧洲后来的启蒙时期奠定了基础。 正如伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)所言,在启蒙时期,人类与哈义一样,获得“勇气和决心,依靠自己的理解能力。” 这也是丹尼尔·笛福所处的时代。

|

| 全球历史档案/布里吉曼艺术图书馆 |

| 我们没有确凿的证据表明,在商业和社交方面野心勃勃的丹尼尔·笛福确实拥有一本伊本·图斐利所创作的故事。 但仍然可以合理地推测,他对《哈义的故事》非常熟悉,因为《哈义的故事》在欧洲启蒙时期流传甚广,其流行程度无异于现代的奥普拉(Oprah)选集。 |

笛福算不上绅士,但他一直渴望成为一名绅士。 丹尼尔·笛福1660年生于伦敦一个屠夫家庭,他后来在姓氏前加上“De”,声称出身于贵族家庭。 笛福一家是“持异见者”,也称为清教徒,即不信奉国教的人——不接受英国国教等级制度及其部分教义的新教徒,这一身份使得笛福更加成为社会边缘人物。 他曾经经商失败(总是亏损),当过记者却锒铛入狱(他言辞偏激终致牢狱之灾),还为两个党派(自由党和保守党)都做过机密情报员,直到50多岁才开始动笔创作小说。 为了迎合自己跻身上流社会的野心,供养庞大的家族,他在伦敦郊区Stoke Newington买下一座别墅,由于非国教教徒受到迫害,不得在伦敦内城购置房产,因此Stoke Newington成为富裕新教徒家庭的避难所。 笛福在这里专心写作,完成了他第一部也是最为著名的一部小说。 这部小说的情节是这样的: 一个人遭遇海难,漂流到热带孤岛上,孤独和天性引导他走向宗教真理。

据我所见,笛福的别墅已经不复存在。 取而代之的是商业街拐角的十九世纪砖构公寓和沿街商铺,以及“笛福路”(Defoe Road)。 这个地方与他仅剩的联系,就是建筑上挂着的“英国遗产”(English Heritage)蓝色匾额,以及街对面和拐角处以其姓名命名的酒吧和轮胎店。

笛福创作的《鲁滨逊漂流记》于1719年出版,当时这里还是郊区,但笛福始终坚持聆听来自伦敦的消息,这对他来说并不难。 这些消息大多与异见者与保守的圣公会之间的宗教斗争以及《1707年合并法案》(Acts of Union 1707)有关,《1707年合并法案》将一直独立的英格兰和苏格兰政府联合,在当时饱受争议(时任记者的笛福曾报道过这一法案)。 另外一个轰动话题是:在南欧和东欧,奥斯曼帝国(Ottoman Empire)的政治和经济实力日益扩张。一方面,英国谋求与伊斯坦布尔当局建立外交和贸易关系,而另一方面英国王室及商业阶层始终对奥斯曼帝国保持警惕。 讨论这些问题的热门场所之一是咖啡馆。当时咖啡馆在英国刚刚商业化,而且它和与英国敌对的奥斯曼帝国有着深厚的渊源。

“时至今日,我们去咖啡馆喝咖啡时,更主要的仍然是与人们交谈、看看报纸。”马克曼·艾尔利斯(Markman Ellis)如是说。他撰有《咖啡馆:一部文化史》(The Coffee House: A Cultural History),是伦敦大学玛利皇后学院(Queen Mary University of London)英语系的一位教授,从事十八世纪研究。 “咖啡馆曾对伦敦商业的发展发挥着至关重要的作用。 比如说劳埃德保险社(Lloyd’s of London),它最初只是一家咖啡馆,其主人爱德华·劳埃德(Edward Lloyd)在咖啡馆里公布船只到港的消息,咖啡馆的客人对船运和海险非常有兴趣。 1683年奥斯曼帝国围困维也纳,因此有关奥斯曼帝国的新闻也成为焦点。 人们开始担心奥斯曼帝国持续不断的扩张。”

艾尔利斯告诉我,当时人们同样也很想知道,奥斯曼帝国是如何变得如此富强的。

“当时的人们对地缘政治很有兴趣。”他指出, “他们想更多地了解奥斯曼,这也意味着,他们对伊斯兰和伊斯兰的学说充满好奇。”

在有关伊斯兰知识的零星文献中,包括一本于1671年在牛津出版的书籍。 这本书采用拉丁语和阿拉伯语双面对照排版,书名冗长,标题(非全名)《Philosophus autodidacticus, sive, Epistola Abi Jaafar ebn Tophail de Hai ebn Yokdhan》(《自学成才的哲学家或伊本·图斐利有关哈义·本·叶格赞的书信集》)。 书名的副标题点明了全书的核心: “其中将证明人类理智何以能够从内心沉思升华成对超凡的认知。”

|

| 博德利图书馆 |

| 老爱德华·波寇德不仅是优秀的学者,还是优秀的出版家,他把儿子的译本送给欧洲各地的所有学识精英,使这本书成为畅销书。 |

该书由小爱德华·波寇德翻译,由其父——牛津大学阿拉伯研究专家老爱德华·波寇德担任督导。 在此之前40年,老波寇德就职于伊丽莎白女王一世(Queen Elizabeth I)特许的贸易公司——黎凡特公司(Levant Company),担任牧师,他在阿勒坡买下了14世纪阿拉伯语版的《哈义的故事》。 波寇德当时住在公司的地区总部,总部的建筑在阿拉伯语中称为“funduq”,根据学者阿拉斯泰尔·汉密尔顿(Alastair Hamilton)的文章《英国对阿拉伯基督徒的关注》(The English Interest in the Arabic-Speaking Christians)所述,总部内设有“规模不小的图书馆……牧师有充足的时间研究、挖掘、收集手稿和其他古董。” 确实,正如汉密尔顿所言:“在阿勒坡工作的英国人为英国收集了第一批阿拉伯语和古叙利亚语手稿。”

波寇德迅速读完了《哈义的故事》等书籍。这不仅出于他对阿拉伯文学的好奇,还因为受到他的朋友兼资助人坎特伯雷大主教威廉姆·劳德(William Laud)的督促,威廉姆·劳德后来还指派他担任牛津大学阿拉伯研究首席教授。 1631年,劳德在写给波寇德的信中要求他买下“任何手稿,不论是希腊文还是东方文字,只要[您]断定它适合大学图书馆收藏”。

劳德所指的大学图书馆即是牛津大学的博德利图书馆(Bodleian),馆内现收藏有丰富的中东和伊斯兰手稿,波寇德捐献的手稿也在其中。 图书馆馆长阿拉斯代尔·沃特森(Alasdair Watson)非常友善,为我找出中世纪的《哈义的故事》,以及小波寇德的第一版译本,供我翻阅。 十四世纪原文版本做工非常精细,保存完好,偶有几处读者污损和老波寇德的标注。

“这是一份非常精致美观的手稿,一点儿也不马虎。”沃特森如是评论道。 《Philosophus autodidacticus》也同样保存完好,这本书左页拉丁文,右页阿拉伯文,双面对照,正如中世纪时两种语言在文化区域上的分布。

对于像波寇德(Pococke)父子这样的人士而言,挖掘阿拉伯语文本有助于创建东西方沟通的必要桥梁。 正如劳德的要求中所指明的,人们对阿拉伯文本及知识的需求正在增加。 学者G. A. 鲁塞尔(G. A. Russell)在《十七世纪英格兰自然哲学家的“阿拉伯”关切》(The ‘Arabick’ Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England)中评论,新教徒们认为《圣经》“是教义的来源”,至高无上,“从而使得神学阐释的文本准确性变得非常重要”,也就是说,必须能够阅读希伯来文,以及与希伯来文在语法和词汇上相近的阿拉伯文。 而对于世俗学者而言,能够阅读中世纪时译成阿拉伯语的古希腊医学、科学、技术文本是必备的技能。 最后,黎凡特公司派驻阿勒坡、伊斯坦布尔、开罗等中东地区的所有商贾都宣称,良好的阿拉伯语能力对经营十分有利。 一个世代后,剑桥大学的第五任首席阿拉伯教授、老波寇德的学生西蒙·奥克利(Simon Ockley)责难道: “我们的民族对知识孜孜以求,以此闻名于世,但却没有多少学者致力于潜心钻研这些研究,真是令人惭愧。”

对于像波寇德(Pococke)父子这样的人士而言,挖掘阿拉伯语文本有助于创建东西方沟通的必要桥梁。 正如劳德的要求中所指明的,人们对阿拉伯文本及知识的需求正在增加。 学者G. A. 鲁塞尔(G. A. Russell)在《十七世纪英格兰自然哲学家的“阿拉伯”关切》(The ‘Arabick’ Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England)中评论,新教徒们认为《圣经》“是教义的来源”,至高无上,“从而使得神学阐释的文本准确性变得非常重要”,也就是说,必须能够阅读希伯来文,以及与希伯来文在语法和词汇上相近的阿拉伯文。 而对于世俗学者而言,能够阅读中世纪时译成阿拉伯语的古希腊医学、科学、技术文本是必备的技能。 最后,黎凡特公司派驻阿勒坡、伊斯坦布尔、开罗等中东地区的所有商贾都宣称,良好的阿拉伯语能力对经营十分有利。 一个世代后,剑桥大学的第五任首席阿拉伯教授、老波寇德的学生西蒙·奥克利(Simon Ockley)责难道: “我们的民族对知识孜孜以求,以此闻名于世,但却没有多少学者致力于潜心钻研这些研究,真是令人惭愧。”

不久,《哈义的故事》在英格兰出版,情况有所改观。 波寇德既是优秀的学者又是优秀的出版家,他迫不及待地向欧洲大陆的东方学家同僚们推荐其子的译本。 他还将译本赠予英国皇家学会(Royal Society)的成员和海外的科学家们。

|

| De Agostini图片图书馆/布里吉曼艺术图书馆 |

| 《鲁滨逊漂流记》于1719年出版,笛福将此书的创作归功于鲁滨逊。 随后,笛福又出版了两部小说,构成三部曲,见左下。 |

这本书成为畅销书。 英国驻巴黎大使在写给波寇德的信中表示,很可惜书的数量不多,不够分发。 牛津大学的访问学者们纷纷代同僚和海外名流向波寇德索要此书。 向波寇德求学的一位瑞士学者代表法国主教索要此书,这位法国主教“听闻此书……便迫不及待地想要拥有它”——此事由波寇德传记作者莱内德·泰尔斯(Leonard Twells)记载。

各种译本和版本随之出现,1672年荷兰语译本在阿姆斯特丹首次发行,1701年另一荷兰语译本发行。 许多人猜测这一版本由理性主义哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎(Baruch Spinoza)翻译。 两年后,苏格兰人乔治·凯伊斯(George Keith)以波寇德的阿拉伯文拉丁文对照版本为源文本,译出了第一个英文版本,但其中有不少误译。 最显眼的一个错误是,凯伊斯将阿拉伯文中的“zabya”(雌鹿)错译成“母山羊”,书籍插图更是描绘一只山羊给年少的哈义喂奶,从而放大了这一错误。 阿塔尔和巴劳德认为,笛福可能参考过这些版本,因为在他的笔下,鲁滨逊能够得以生存是依靠一群山羊,而不是其他生物。

无论如何,凯伊斯作为一名显赫的贵格会教徒,从哈义的故事中找到了许多“有益的东西,这些东西与基督的原则相符”,他在译本简介中这样写道。 其中最重要的是,伊本·图斐利向人们“极好地展示了,心灵开放所获得的认知,比那些只靠听闻和阅读获得的知识要多得多。” 从伊本·图斐利及其思想先驱,到皮科再到纳伯尼,这一思想主线一脉相承,它与贵格会对内心之光(Inner Light 或 Inward Light)的教义的信仰一致;凯伊斯的同僚罗伯特·巴克利(Robert Barclay)认为,内心之光亦即“保留光明和仁慈”,它照耀着每个人的内心。 巴克利曾撰写题为《为真正的基督徒道歉》(Apology For The True Christian Divinity)一文,此文为早期贵格会的宣言。他在文章中特别指出并褒扬《哈义的故事》,这一故事“从阿拉伯文翻译而来……讲述一个名为哈义·本·叶格赞的人,与世人隔绝,独自生活在小岛上,他对神的认知非常强烈,可以与神直接交谈,他断定,对神最好最确实的认知并非通过预定的假设和推导的结论获得,而是通过人类的心灵与超凡智慧之间的结合获得。”

笛福虽不是贵格会成员,但他曾在Newington Green的贵格会学校接受教育,这个学校就在他Stoke Newington住所附近,而且他与贵格会教徒为伍为邻。 即使他没有读过凯伊斯的《哈义的故事》英译本,他也很有可能对天主教代牧乔治·阿什维尔(George Ashwell)或奥克利的英译本非常熟悉,这一译本于1708年出版,比《鲁滨逊漂流记》的出版早11年。 波寇德原译的副标题非常冗长,奥克利将其意译为: “人类理智的升华……其中将证明人如何通过自然的启发获得对自然与超自然的认知;特别是对神的认知。”

笛福虽不是贵格会成员,但他曾在Newington Green的贵格会学校接受教育,这个学校就在他Stoke Newington住所附近,而且他与贵格会教徒为伍为邻。 即使他没有读过凯伊斯的《哈义的故事》英译本,他也很有可能对天主教代牧乔治·阿什维尔(George Ashwell)或奥克利的英译本非常熟悉,这一译本于1708年出版,比《鲁滨逊漂流记》的出版早11年。 波寇德原译的副标题非常冗长,奥克利将其意译为: “人类理智的升华……其中将证明人如何通过自然的启发获得对自然与超自然的认知;特别是对神的认知。”

这不仅是贵格会的信条,也是启蒙运动的基本原则,直指那个时代的核心问题——对自然存在的本质、对宗教在社会中的作用的理性探索。 许多学者指出,小波寇德的导师、当时最具影响力的哲学家约翰·洛克(John Locke)在《Philosophus autodidacticus》发表的同一年开始撰写《人类理解论》(Essay Concerning Human Understanding)绝非偶然。 洛克的《人类理解论》在现代经验主义发展史上是一篇非常重要的文献,他在该文中指出人类的理智(如哈义一样)在出生时一片空白,它在不断的经验积累中慢慢形成。 启蒙运动晚期的思想家们,如戴维·休姆(David Hume)、乔治·贝克莱(George Berkeley)等,都在此文的基础上形成自己的哲学思想。

至于笛福是否通过阅读《Philosophus autodidacticus》接触到上述思想,至今没有确实的证据证明他拥有该文。 纳威·穆罕穆德·哈森(Nawal Muhammad Hassan)撰有《哈义·本·叶格赞与鲁滨逊·克鲁索:早期阿拉伯文学对英语文学影响的研究》(Hayy Bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A Study of an Early Arabic Impact on English Literature),他指出,笛福的藏书中有瑞考特的《Criticon》,和奥克利的《A History of the Saracens》。 考虑到笛福出身于屠夫家庭,希望被社会接受,比肩文人学士,人们有足够的理由推断他很有可能对《哈义的故事》了若指掌,毕竟这本书在启蒙时期的流行程度无异于当今奥普拉选集的受欢迎程度。

|

| william reese company/abebooks.com |

| 笛福随后又发表了两部小说,构成三部曲。 |

当然,当时备受关注的海难生还者提供的第一手资料,也是笛福灵感的来源。 这些海难生还者除了塞尔科克,还有1660年被困在锡兰(今为斯里兰卡)的商人罗伯特·诺克斯(Robert Knox),以及十七世纪困在加勒比海小岛上的英国医生亨利·皮特曼(Henry Pitman);这二人也被认为是鲁滨逊的原型。 海难描写可以让小说读起来更生动引人;同时,笛福又是非常讲究实用的人,他一定已经强烈地意识到,海难描写更受大众喜爱,能够获得商业上的成功。

塞缪尔·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)认为鲁滨逊“代表了普遍的人性”;卢梭(Rousseau)笔下自主学习的艾米莉(Emile)在童年时代对《鲁滨逊漂流记》非常倚重;弗吉尼亚·吴尔夫(Virginia Woolf)称鲁滨逊“说服人们寻找心灵的荒岛和孤独”——笛福的内心一定有更深层的意义,才能使《鲁滨逊漂流记》能够得以流传,受到尊重。 不断有学者们先后研究笛福《鲁滨逊漂流记》的主要来源,虽然没有明确的结论,但都隐约指向了伊本·图斐利。

《哈义的故事》与《鲁滨逊漂流记》不仅在情节上有许多相似之处——居住在洞穴、用动物皮毛作衣物、第二角色(阿布萨尔/星期五),鲁滨逊与哈义所进行的哲学思考也深刻呼应。 鲁滨逊坐在荒岛的海滩上,注视着大海,提出了与哈义以及古往今来哲学家们相同的问题:

我常常看到的陆地和海洋到底是什么? 它从何而来? 而我是什么,那些野生的、驯化的生物是什么,那些有人性的、野蛮残忍的生物又是什么? 我们从何而来?

我们一定是由某种神秘的力量创造出来的,这个神秘的力量还创造了陆地和海洋,空气和天空——这个力量到底是什么? 人们自然而然地想到——那是神,神创造了一切。

|

汤姆·维尔德是《沙特阿美世界》的定期撰稿人。 他为2013年1月/2月刊撰写的有关意大利面历史的文章获得《Folio》杂志最佳同类文章奖。 他就此文的完成,向意大利国家旅游局(Italian Government Tourist Board)、西班牙旅游办公室(Tourist Office of Spain)、塞维利亚旅游局(Seville Tourism Board)、热那亚大学以及博德利图书馆致谢。 |