|

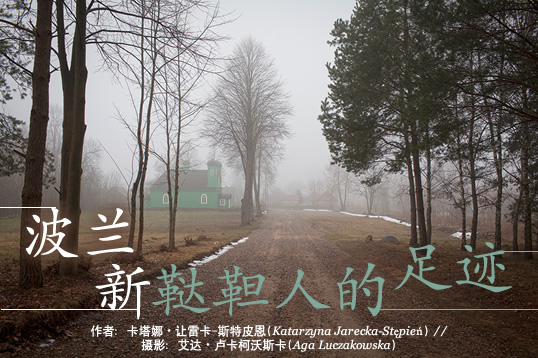

| 上图: Kruszyniany的木制清真寺建于18世纪初,近期进行了翻修,是波兰历史最悠久的清真寺。 插图: 德赞涅塔·伯格丹诺维奇(Dżenneta Bogdanowicz)。 下图: 德赞涅塔·伯格丹诺维奇。 |

德赞涅塔·伯格丹诺维奇(Dżenneta Bogdanowicz)热情而欢快地邀请游客来自己的小餐馆坐坐,餐馆就开在她的家乡Kruszyniany,一座远离尘世、仿佛置身于世界边缘的村庄。 伯格丹诺维奇在各桌间往来穿梭。 到处都可以看到她的身影。 她会坐在客人的桌边,与他们攀谈,不时开怀大笑。 她慷慨地分享自己的菜谱,比如如何制作pierekaczewnik(肉馅饺子)和syte(蜂蜜柠檬水)。 她的家族来自今天的白俄罗斯,其习俗、传统和宗教曾濒临灭绝,但她十分乐于与游客分享自己的家族故事和文化。

|

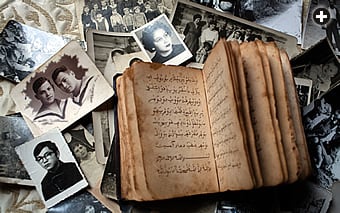

| 伯格丹诺维奇家人的照片和一本古老的古兰经等等,这些私人物品激发了人们对遗产和文化表征的兴趣。 前页整版: Kruszyniany的木制清真寺建于18世纪初,近期进行了翻修,是波兰历史最悠久的清真寺。 插图: 德赞涅塔·伯格丹诺维奇。 |

Kruszyniany(发音:克鲁申尼亚尼)距波兰和白俄罗斯的边界约一点几公里(一英里),作为一名旅游家,伯格丹诺维奇30多年前第一次来到这里。在那次旅行中,她游历了许多人口稀少的小村庄、老农场和砂石道路,这里静如止水般的环境毫无征兆地激发了她对自己祖先的好奇。 与波兰东北部成百上千的宁静村庄相比,Kruszyniany的特别之处仅在于村庄中心的灰绿色清真寺。 不熟悉Kruszyniany的人可能认为,这里只不过是一个不甚起眼的礼拜之地。 但对于伯格丹诺维奇来说,这座波兰最古老的穆斯林清真寺却代表了一段几近被遗忘的文化历史遗产。

大部分波兰鞑靼人是具有中亚血统而秉承波兰习俗的穆斯林,在人口仅为160人的Kruszyniany,他们与天主教徒和东正教徒生活在一起。 作为蒙古帝国的后裔,鞑靼人属于拔都和金帐汉国的后代。 大多数鞑靼人都生活在俄罗斯,而另一些则是早在五世纪向西逐步迁移到今天的白俄罗斯、波兰和立陶宛的移民后裔。

|

| 在伯格丹诺维奇的“Tatarska Jurta”(鞑靼圆顶帐篷)餐厅中,她将自己众多鞑靼食谱中的揉面技巧教授给来访的年轻人。 |

如今,他们从长达几世纪的战争中幸存下来,并逃过了前苏联政府对其宗教、传统和语言的政治扼杀。 不过,他们一直坚守着自己的历史身份——这座饱经风霜、隐匿于绿荫之下的18世纪木制清真寺,就是凸显这份坚守的标志。清真寺位于Kruszyniany的中心地带,是当地仅有的具有外来文化特征的地标建筑。

伯格丹诺维奇第一次来到这座村庄时,还游览了几乎被淹没在丛林深处的鞑靼公墓。 她意识到,这些布满苔藓的墓碑下埋葬着自己的祖先。 “有道灵光在我的脑海中一闪而过。 突然,我感受到了内心深处的悸动,这是来自家乡的召唤。”她回忆道。 第一次,“我感觉到自己是一名波兰鞑靼人后裔。 我必须回到这里。”

自14世纪以来即定居于此的鞑靼人,在16世纪之前使用波兰语、立陶宛语或罗塞尼亚语,而且还通常使用波兰名称作为姓氏。 游牧民族的大部分服饰和仪式习俗也已经消失匿迹。 但这座沉默的Kruszyniany清真寺,却是他们宗教信仰不断延续的有力证明。

|

| 伯格丹诺维奇说,就在发现Kruszyniany的鞑靼公墓时,我第一次“感觉到自己是一名波兰鞑靼人后裔。 我必须回到这里。” |

Kruszyniany清真寺的导游和管理者德泽米尔·杰姆比奇(Dżemil Gembicki)说,波兰鞑靼人具有三个明显的特征: 鞑靼血统、波兰国籍和伊斯兰教。 与Kruszyniany相似,附近的村庄Bohoniki矗立着另一座波兰最古老的清真寺。来自Bohoniki的佐菲亚·波丹诺维奇(Zofia Bohdanowicz)回忆起往事,有点百感交集。 “我的家族世世代代生活在这里,我也是一名波兰人,但孩子们和我之间的区别,就是我们有着不同的宗教信仰。 这也是为什么我们被称作波兰穆斯林。 如果没有伊斯兰教,我们也将不复存在。”她说道。 “我是一名波兰鞑靼穆斯林。 对我们来说,这三个关键词意义非凡。”

首次造访Kruszyniany时,伯格丹诺维奇刚满20岁。 那次旅行后,她返回比亚韦斯托克完成学业。 在那里,她遇到了现在的丈夫米雷克(Mirek),而米雷克恰好就来自这座历史悠久的村庄。 婚后,他们时常回到Kruszyniany看望他的家人。与很多其他鞑靼家庭一样,米雷克家的土地是在17世纪末由波兰国王约翰三世索别斯基为表彰其祖先的兵役贡献而授予的。 成为导游后,伯格丹诺维奇开始将Kruszyniany纳入自己的旅游路线,带领游客参观她丈夫家人曾经居住的小屋,以及清真寺和公墓。

不久,她就意识到,这里没有供游客吃饭和休憩的场所。 夫妻俩丝毫不介意邀请游客来家里做客,于是便在屋外摆放了几张桌子和几条长椅。 他们给这家朴素的餐厅起名为“Tatarska Jurta”(鞑靼圆顶帐篷),从晚春到秋季供应各式鞑靼特色菜。 一段时间后,夫妻俩在三个女儿的帮助下将房屋修葺一新,并开始邀请客人在屋内用餐,体验鞑靼家庭生活。 随着Tatarska Jurta的名声越来越响,他们最终全身心地投入到了这间餐厅的运营中,并移居二楼,将整个一楼作为餐厅。 2003年,她和丈夫米雷克定居于此。

|

| 伯格丹诺维奇用家庭照片和鞑靼传统服饰来装饰自己的餐厅。 |

现在,到访的游客会穿过一个小房间,墙上挂满了各种家庭照片。 照片中的女性有着亚洲人的眼睛和乌黑的秀发,而皮肤黝黑的男性则身穿波兰军装。

“我母亲是厨房的绝对权威。 我们餐厅供应的食物和我小时候在穆斯林节日期间吃到的完全一样。”德赞涅塔和米雷克的女儿德赞米拉(Dżemila)说道, “我母亲会在走访波兰各地的鞑靼家庭时,收集一些菜谱。 到现在,这些积累起来的素材都可以出一大本烹饪书了。” 餐厅的温馨氛围,员工们——特别是伯格丹诺维奇的热情好客,以及精致的鞑靼料理,使这家餐厅获得了良好口碑,在网上好评如潮,名气越来越响。 现在,来自全球各地的美食行家纷纷专程跋涉几个小时,来到这里品尝pierekaczewnik(一种馅饼),以及用白豆蔻作为点缀的咖啡。

|

| Kruszyniany清真寺的导游和管理者德泽米尔·杰姆比奇,坐在清真寺中面朝麦加的木制米哈拉布前,身前摆放着一本古兰经。 他说,波兰鞑靼人具有三个明显的特征: 鞑靼血统、波兰国籍和伊斯兰教。 |

客人们会一边享用可口的美食,一边与伯格丹诺维奇聊天,在轻松谈笑间了解到,Kruszyniany属于颇具历史意义的“鞑靼之路”(Tatar Trail)的一部分,这一道路网连接了波兰东北部的七个主要城镇和村庄。这些村庄虽然人烟稀少,但却受到了波兰和东欧传统的不同影响。 鞑靼之路总长150公里(90英里),蜿蜒穿过风景如画的索库乌卡山和Knyszyńska森林,连接了索库乌卡、Bohoniki、Malawicze、克伦基、Kruszyniany、苏普拉希尔以及该地区人口最多的城镇比亚韦斯托克。 沿着鞑靼之路旅行,不仅可以了解波兰鞑靼人的历史,还可以体验他们的现代生活和文化。 鞑靼之路上最值得提点的地方之一就是Kruszyniany。这里是为数不多的会在穆斯林节日和文化节日期间重现活力的村庄之一,而这都要归功于伯格丹诺维奇。

|

| 与伯格丹诺维奇和其他鞑靼人家庭一样,布朗尼斯劳·托克斯基(Bronislaw Talkowski)生活居住的土地,同样是在17世纪末受国王约翰三世索别斯基所赐,旨在补偿鞑靼军人的军役贡献。 托克斯基是Kruszyniany穆斯林教区的主席,波兰仅有两个在二战之前成立的穆斯林教区,这里便是其中之一。 |

伯格丹诺维奇注意到,他们需要举办定期活动,来帮助鞑靼传统和习俗复兴。 在她的倡导和努力下,首届“波兰鞑靼文化和传统节”在几年前成功举办。 节日活动包括乐队演出、舞蹈、歌曲表演、手工艺品展览和竞赛等。 鞑靼烹饪坊、射箭和骑马活动则欢迎大家前来尝试和体验。 人们对此次活动的高涨热情,远远超出了她当初最大胆的预期。 “Kruszyniany再次变得热闹非凡而又充满活力了。 我很高兴地发现,很多波兰鞑靼人感受到了一腔热血的呼唤,并愿意回到自己的扎根之处,就像30年前的我一样。”她这样说道。

七年前,她还重新举办了Sabantuy(意为“耕地节”),这个鞑靼穆斯林的民间传统节日具有1,000多年的历史,以此庆祝春耕季节的结束。 村民和游客聚在一起,参加游戏、竞赛、蒙古式射箭和骑马活动,而最高奖励是公羊和手工制作的毛巾。

现在,造访Kruszyniany清真寺的游客都会受到杰姆比奇的热情款待。这个笑容灿烂的阳光小伙具有明显的中亚人特征,一眼就可看出他是一名鞑靼人后裔。 他会向您讲述这个清真寺如何分隔男性和女性空间,还会展示饰满文字和麦加、麦地那照片的木墙。 清真寺的地面上铺满了地毯。 南面墙上的米哈拉布指示着麦加的方位。 在米哈拉布上方,明亮的新月伴着一颗星星闪闪发光。 “这是伊斯兰教的标志。”杰姆比奇坐在敏拜尔(讲经坛)的楼梯上说道。阿訇(带领祈祷的人)每周五会在这里传道授教。 他解释道,尽管许多波兰穆斯林已听不懂阿拉伯语,但仍可熟背古兰经。

|

| 上图: Krusziniany的路标,指引通往外面世界的方向。 |

|

随后,杰姆比奇会带领参观者来到一座树木丛生的小山。 厚厚的树枝保护着这片穆斯林墓地,伯格丹诺维奇正是在这里发现了自己祖先的坟地。 在这里,您可以清楚地了解鞑靼人是如何融入东欧环境的。 虽然遭受了多年的风雨侵蚀,但这些立于18世纪的墓碑上仍然清晰可见阿拉伯语、俄语和波兰语的碑文。

鞑靼人定居波兰东北部的历史缘由与约翰三世索别斯基有着密切的关系。在1683年抵御奥斯曼土耳其帝国入侵的维也纳之战中,索别斯基在什图罗沃一战中身负重伤,被鞑靼军团的指挥官萨缪尔·穆扎·柯泽斯基(Samuel Murza Krzeczkowski)上校所救。 为了回报这一救命之恩,国王将今天鞑靼之路沿线的土地赐予了鞑靼人。 即使现在附近早已被老椴树掩盖,Kruszyniany的居民仍可以指出柯泽斯基宅邸的旧址。

鞑靼人逐渐融入了新封地的环境。 “他们有意识地融入当地文化,但同时也在保护自己的信仰。 在波兰,鞑靼人还意味着穆斯林。”历史学家阿里·米斯克维奇(Ali Miśkiewicz)如是说。他是《波兰鞑靼人年刊》(Yearbook of Polish Tatars)的编辑,并著有一些其他有关鞑靼历史的著作。 鞑靼人在立陶宛和波兰的主要中心城市传授自己的宗教并建立礼拜之地,因此他们的传统才得以在这些地方沿袭,他补充道。 正如波兰共和国的穆夫提(伊斯兰教教法权威)发言人穆萨·扎克洛斯基(Musa Czachorowski)所说:“穆斯林已在波兰生存了600年,波兰法律从未强迫我们从事任何有悖伊斯兰教规的活动。”

在20世纪20年代,有大约6,000名波兰立陶宛鞑靼人生活在约19个教区中,并在17个清真寺中进行礼拜活动。 1925年,他们建立了穆斯林宗教协会(Muzułmański Związek Religijny),以此团结波兰的所有穆斯林。 他们还设立了波兰鞑靼人文化和教育联盟,旨在从事社会和文化活动。

由于生活在非穆斯林国家,波兰鞑靼人自然而然地吸收当地的文化,在某种程度上甚至有所同化。 例如,波兰及立陶宛的鞑靼女性通常不会遮掩头部或脸部。 “虽然在清真寺中我与女性坐在一起,但在家里,我享有与男性平等的权利。”伯格丹诺维奇说。

受影响的还有建筑。 除了标志性的新月外,Kruszyniany以及附近Bohoniki的木制清真寺在外观上与天主教和东正教的教堂没有明显的差异。

|

| 德泽米尔和卡西亚·杰姆比奇(Kasia Gembicki)分别是穆斯林和天主教徒,他们在Kruszyniany的家中与孩子玩耍。 这对夫妻解释说,他们以穆斯林的方式抚养瑟利木(Selim)(左),而以天主教的方式抚养莉莉娅(Lilia)。 |

鞑靼的文字作品则是文化融合的又一范例。 他们的文献资料中使用波兰语和立陶宛语,但也含有阿拉伯、奥斯曼土耳其和鞑靼元素。 对于古兰经和其他宗教文学,当时的鞑靼人使用了阿拉伯语来模仿波兰语或白俄罗斯语文字的读音。

不过,有些习俗从未改变。 婚礼依然在巨大的羊皮上举行——羊皮在金帐汗国时期代表着富贵和稳定。

然而,第二次世界大战后,前苏联执政党突然开始在波兰、俄罗斯、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、乌克兰和白俄罗斯境内彻底扫荡鞑靼文化和宗教,这一切就如同噩梦般连夜发生。 大量安居地、教育和文化机构以及清真寺遭到了摧毁。 很多鞑靼知识分子遭到逮捕,甚至被驱逐出境或谋杀。 自此,6,000名波兰立陶宛鞑靼人仅剩下大约3,000名。

在那一时期,当权的执政机构拒绝接受任何少数民族。 因此,建立于20世纪60年代的“鞑靼之路”当初宣传为一个纯粹的旅游景点,是将波兰鞑靼人“消灭”到濒临灭绝的一场阴谋。 波兰穆斯林被迫与中东和北非的移民以“宗教团体”的方式进行结交。 这使得鞑靼族越发衰弱,甚至一度完全消失匿迹。 很多出生于那一时期的鞑靼人,至今仍不知道如何用阿拉伯语祈祷。

|

| 在波兰东北部最大的城市比亚韦斯托克,鞑靼民间团体Bunczuk帮助成年人和儿童继承和发展民间歌舞传统。 |

在索库乌卡,一位不愿透露姓名的鞑靼女性说:“我没有进行过应有的宗教知识学习。 很多事情我都不知道,也不会做。 有一位鞑靼人常常来我们家,教我们如何祈祷,我的祖父母曾经教过我阿拉伯字母。”

1989年前苏联解体后,鞑靼社区开始在波兰复兴。 现在,波兰穆斯林宗教协会已有八个社区,分别位于比亚韦斯托克、格但斯克、华沙、Bohoniki、Kruszyniany、波兹南、比得哥什和大波兰地区戈茹夫,共有大约5,000名波兰鞑靼穆斯林教众。 该协会代表了波兰全国的穆斯林,提供宗教和精神服务,并维护历史建筑和墓地,例如Kruszyniany的鞑靼墓地。 此外,它还提供婚礼主持、葬礼主持以及祈祷服务。 波兰穆斯林宗教协会定期组织穆斯林节日庆祝活动以及其他仪式,例如古尔邦节(‘Id al-Adha)和开斋节(‘Id al-Fitr)。

如今,很多穆斯林团体的宗教仪式不仅为穆斯林举办,同时还面向对宗教文化交流感兴趣的非穆斯林人士。 “在交流过程中,我们可以互相学习、构建尊重、发现宗教间的共同价值并打破陈规陋习。”华沙大学东方文化研究院的阿加塔(Agata Skowron-Nalborczyk)副教授如是说。

现今,有大约20,000到30,000名穆斯林生活在波兰,仅占到波兰人口的0.6%。 尽管社区规模不大,但社区成员的来源十分多样: 其中有来自阿拉伯国家最大的穆斯林新教徒团体的成员,还有土耳其人、波斯尼亚人,以及来自索马里、阿富汗、车臣和叙利亚共和国的难民。

波兰共有约5,000名鞑靼人,其中大部分生活在比亚韦斯托克和其他城市。 Kruszyniany和Bohoniki等鞑靼村庄的人烟较为稀少,但在穆斯林节日期间,穆斯林会与家人来到这里的清真寺祈祷并去墓地扫墓。 他们会在这里品尝伯格丹诺维奇供应的热门美食。

|

| 在比亚韦斯托克的课堂中,当地穆斯林宗教协会的主席玛利亚(Maria Aleksandrowicz-Bukin)是伊斯兰教课程的带头人。 |

波兰鞑靼人强烈地意识到,文化复兴还得依靠下一代的孩子们。 多年来,鞑靼社区的学校已开始提供面向鞑靼儿童的课程,以社团为基础的文化和宗教教育越来越普遍。 孩子们还可以在家族(尤其是祖父母)流传下来的故事和价值观,以及鞑靼组织和协会举办的活动中,了解鞑靼传统和历史。

多年来,鞑靼人一直希望并祈祷,有朝一日,他们可以重新教授已被遗忘的鞑靼语言。 2012年,鞑靼语言公开课在比亚韦斯托克举办,他们终于实现了这个梦想。 波兰共和国鞑靼联盟中央议会宣布:“沉寂了400多年后,我们终于可以使用祖先的语言了。”

鞑靼人具有独特的传统文化,能够在保留自身宗教根源的同时与具有其他文化和信仰的人们和平共处,这一点使之成为波兰东西方之间、伊斯兰和基督教之间最有力的沟通桥梁。 米斯克维奇说:“鞑靼人,在以波兰人自居时,永远不应该忘记自己的祖先和信仰,但作为鞑靼人时也应时刻牢记,他们已在波兰生活了600年,已然成为了波兰社会不可分割的一部分。”

|

卡塔娜·让雷卡-斯特皮恩(jareckakat@gmail.com)拥有克拉科夫亚捷隆大学的人类学博士学位,主要研究社会和文化对国际援助成效的影响。 她还经营着一家文化交流工作室。 |

|

新闻摄影记者艾达·卢卡柯沃斯卡(www.agaluczakowska.com)最早就职于波兰的《Dziennik Zachodni》(西方日报),目前在罗马尼亚布加勒斯特从事自由写作。 她的作品曾发表在纽约时报的“镜头”博客(“Lens” blog)、《华盛顿邮报》和《卫报》上。 |